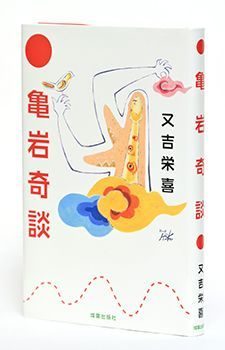

本書には表題作「亀岩奇談」と掌編「追憶」の二篇に加えて、作者の「まえがき」と大城貞俊の「巻末解説」が収められている。

表題作「亀岩奇談」の主人公和真は浦添市に住む軍用地主。両親が残した土地から年間三千万円余の収入があるが、21歳にして生きる意味も気力も喪失している。その和真が、弧島「赤嶺島」の自治会長選挙に立候補するところから物語が始まる。

「人口六百二十三人」の島の選挙。怪しげな人物たちが和真の周辺で蠢(うご)めいている。和真は、自分を推しているのが「辺野古の海を埋め立てている政党と同類」であることを知らないわけではない。巨岩「亀岩」も含めて、島の広大なサンゴ礁を埋め立てることも誰かが企(たくら)んでいるようだ。対立候補からは、島人は「金のためには海はもちろん心の埋め立ても辞さない」と言われる。だが、「ボス」たちに翻弄(ほんろう)され、和真は逡巡(しゅんじゅん)するばかりだ。かくして架空の島「赤嶺島」は戯画化された21世紀沖縄の縮図となり、「亀岩奇談」は聖と俗の境界で語られる寓話(ぐうわ)となる。

和真は「赤嶺島の大切な自然を子や孫に残そう」という公約を掲げる。しかし、このスローガンは対立する双方が共有するものだ。この膠着(こうちゃく)をどう超えるか。亡き母から聞かされていた「亀岩」が心の中で聖なる存在として立ち上がり、和真の世界が変わり始める。

事の核心は、なぜ自然環境がたいせつなのか、なぜ海を生かさないといけないのか、なぜ「亀岩」を破壊してはいけないのかという問いであり、その解を求めて主人公はもがき続ける。アメリカの詩人ウェンデル・ベリーは、「火を買うために人は世界を売る」と書いた。「火」は現代文明、そしていま、世界が燃え、「心の海」が埋め立てられていく。

いまだ到達し得ていない世界を想像し可視化しようとする結末の展開は力がこもっている。亜熱帯の孤島を舞台に、魂の震えを語りながら普遍へ突き抜けるために、小説はどのような言葉を鍛造すべきか。人間存在のありようを根源から揺さぶるかのように、言葉が白熱していく。

(山里勝己・名桜大学大学院特任教授)

またよし・えいき 1947年浦添市生まれ、作家。76年「カーニバル闘牛大会」で琉球新報短編小説賞、96年「豚の報い」で芥川賞受賞。著書に「巡査の首」「ジョージが射殺した猪」など。