エンタメ界の「気になる・知りたい」をリサーチ! メディアや舞台で活躍するあの人、陰で支える関係者を直撃して謎解きします。今回は「オキナワ爆笑珍騒動!!!」をキャッチに多くの観客を動員、日本復帰前の沖縄を映すエンターテインメント系ドキュメンタリー映画『サンマデモクラシー』を手掛けた、沖縄テレビの山里孫存(やまざと・まごあり)監督を直撃。製作秘話や映画に込めた思いをたっぷり聞きました。過去に担当したバラエティー番組についても教えていただけた貴重な機会でした。

※2021年7月取材

写真撮影時のみマスクを外していただきました。

聞き手:饒波貴子(フリーライター)

テレビで好評だった実話の「サンマ裁判」を映画化

―5月15日、復帰の日に完成披露試写会を開催。7月3日から桜坂劇場での上映がスタートしました。どのような気持ちで公開を迎えましたか?

おかげさまで試写会から好評で、たくさんの方に「面白い」と言っていただいています。「沖縄映画の新ジャンル」と喜んでくださる方も多かったです。テレビ局の人間である僕は、30年以上あらゆるジャンルのテレビ番組を作ってきましたが、見終わった後に「面白かった」と言ってもらえるのが一番うれしい。とにかく面白い作品にするアプローチで作り続けています。本作は「オバーが起こしたサンマ裁判」を取り上げている映画ですが、そういう裁判があったことがまず面白いと思いませんか(笑)!? 当時の沖縄はつらくて笑えないことばかりの毎日だったと思いますが、関わっていた人たちはとても前向き。調べていくうちに、みんなが一生懸命熱く生きていた時代だと思えました。その姿を堅苦しくなく面白く伝えたい、という思いで製作した映画です。

―2020年2月にテレビ放送した番組を再編成して映画化。テレビ版に比べて映画版は約2倍の長さになりましたが、どのようなシーンを膨らませていますか?

テレビ版製作時、サンマ裁判を起こした主役の玉城ウシについて、証言してくれる人がほとんどいなかったんです。1980年に亡くなられているので、エピソードがあまり集められなかったんですよ。また裁判を支えた弁護士のラッパこと下里恵良は、実はテレビ版製作時の締め切り間際に名前が出てきました。「サンマ裁判」をフックにこの時代の沖縄には権力にたくましく立ち向かった人たちがいた、という人物紹介をしたテレビ版は大きな評価をいただきましたが、正直言って心残りがいろいろありました。

そんな中、テレビ放送終了後に関係者にお礼に行ったら「そういえば思い出したんだけどさ〜」と話してもらえて、ウシさんのエピソードがだんだん増えていったんですよ。映画のラストシーンとなるウシさんの娘さんの話や、まーちゃん(小波津正光さん)たちに活弁スタイルで下里恵良の半生を表現してもらうなど、テレビ版でできなかったことを映画に入れました。一番膨らんだのは下里恵良の人物描写で、めちゃめちゃ面白い人だったんですよね(笑)。

また、テレビ版で重要パートにするはずだった高等弁務官就任式での平良修牧師のシーンを泣く泣く削ったので、映画にはどうしても入れたかった。15年の間に6人の高等弁務官が沖縄に来ましたが、それぞれのキャラクターで民主主義を振りかざし、やりたい放題だったのがすごく見えてきましたよ。沖縄統治像にズレがあると思えたので、それを描きたい気持ちも強かったです。主にキャラウェイとワトソンを取り上げ、アンガーは少し出てきます。

―テレビ版放送後に情報が集まり、長編映画になったのですね。

ぜひ劇場版にしてという声をいただきました。描いているのは復帰前の1960年代の出来事が中心で、当時の人たちがどんな思いでどういう風に動いていたのかを見ると、今の沖縄の状況の理解が深まります。半世紀前の話ですが腑に落ちるところがあるんですよね。復帰に向かう県民のエネルギーと復帰に裏切られた実感みたいなものを、映画の中に盛り込めたと思っています。今年の5月15日、復帰から49年を迎えた日に完成披露試写会を開催しました。その日を起点に来年の復帰50周年に向けて、日本全国で上映できるのは良いタイミング。復帰50周年記念の映画だと勝手に思っているんです(笑)。

―本作の中心になる「玉城ウシおばーのサンマ裁判」。あまり知られていない話ではないですか?

全然知られていなかったんです。僕が知ったきっかけは、Facebookで見た友達の書き込みです。広く知られているのは「友利・サンマ事件」といわれた「第二サンマ裁判」で、琉球裁判所で裁くはずだった案件を強引にアメリカ側で裁いたという裁判移送が大事件になりました。当時の大衆の大反発が語り継がれているんですね。魚屋の女将が「税金を返せ」と訴えるウシおばーのサンマ裁判、その時は大事件として扱われなかったようですが、ウシおばーの勝訴によって関税のルールが変わり、反響が生まれたみたいです。当時65歳だったウシおばーが支払ったサンマの関税が、4年半で7000万円。税率20%でその金額ですから、どんなにすごいのか・・・沖縄全体の当時のサンマの輸入量と数字を突き合わせてみると、その影響力の高さに驚きました。漁業船の中身を確認せずに船ごと買い付ける、「船買い」をして魚屋を営んでいたやり手だったらしいです。

―かっこいいカリスマおばーですね! また、瀬長亀次郎や下里恵良のエピソードも強烈でした。

瀬長亀次郎は沖縄のために闘った政治家。ある意味、対極にいたのが下里恵良でしょうが、彼はいろいろな意味で中央とのパイプもあった顔の広い人。下里恵良追想集からたくさんのエピソードを拾いました。沖縄を「我が国」と呼んで一つの国として捉え、「行政区を東京の一部にしてくれ」と交渉していたらしいですよ。実現していたらどうなったのかと、思わず想像してしまいます。瀬長亀次郎と下里恵良は深いところでつながっていた朋友だったらしいですが、革新と保守で対極の立場。かたや玉城ウシおばーは庶民感覚で、「私の生活が困るか、困らないか」という思いでサンマ裁判に臨んでいただろうと思うんですね。自分の暮らしが脅かされたら、相手が高等弁務官だろうが誰だろうが物申す。「現代のあんたたちは、なんで文句の一つも言わないのね〜? 何やっているの!?」とウシおばーに、叱咤されたようだという感想をたくさんいただきました。県民が立法院を取り囲んで廃案に追い込む場面も劇中に出てきますが、沖縄にこんな時代があったんだと衝撃を受ける人、これでいいんだろうかと疑問を感じる人、どちらもいるだろうと思っています。

―うちな〜噺家 志ぃさ〜さんによる落語でのナビゲート、アメリカンな川平慈英さんのナレーションが印象的でした。

最初は、玉城ウシについての証言を集めた正攻法のドキュメンタリー番組を作るつもりでしたが、人物像があまりにも集まらなくて悩んでいたんですよ。再現ドラマを作ろうかなどと考えていたら、長年一緒に組んでいる放送作家さんに「古典落語に『目黒のさんま』という話があって…」と教えられ、面白くてすぐに飛びつきました。志ぃさ〜さんに勢い良く出演オファーをして、落語風のポイントをこちらで考えて伝えて、うちな〜噺家としてアレンジを加えてもらいました。川平慈英さんは最初からナレーションをお願いしたいと思っていましたね。

―志ぃさ〜さんの背景として映る撮影場所に、こだわりを感じました。

落語は話芸で景色や人物を観客にイメージさせます。でもテレビマンとしては「最初は海で次はフェンス、『我が国』のイメージで座喜味城跡を撮影して…」など、いろいろ見せたい訳です(笑)。冒頭シーンは砂浜に真っ赤な高座があって落語家が登場、とイメージでき、実写入りの背景を作りました。落語家さんの向こう側に見える景色で、「沖縄の背負ってきたもの」を表現したつもりです。冒頭のきれいな海はぞっとするような恐ろしいシーンにつながりますが、米軍が初めて上陸した読谷の浜で撮影しました。

―テロップの文字や音楽、作品全体にも印象に残るポイントがたくさんありました。

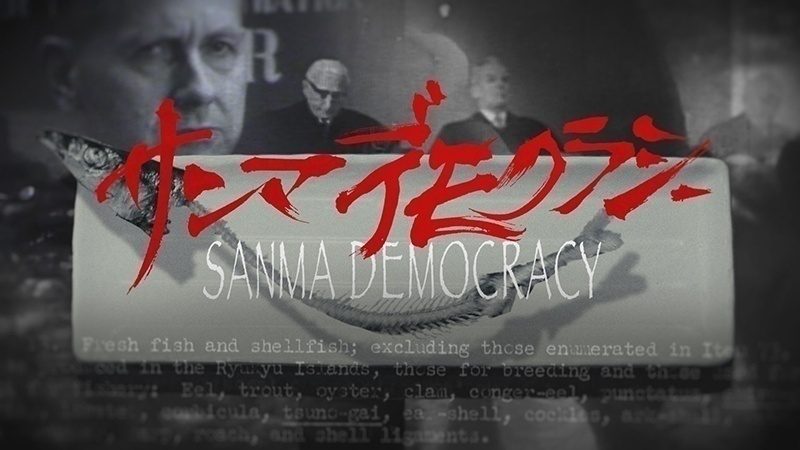

文字は石垣出身の書浪人善隆(しょろうにん ぜんりゅう)さんに描いていただきました。ものすごく力のある文字で、今までたくさんの番組タイトルを描いていただいています。今回はタイトルのみお願いするつもりでしたが、映像を見てもらったら登場人物の名前なども善隆さんから送られてきて…みんなのことを愛おしく感じ、描かずにはいられなかったみたいです(笑)。そしてアニメーションをお願いしたDOKUTOKU460の城間英樹さんはじめ、タイトルCGや構成作家ほか・・・30年業界にいて付き合ってきたスペシャリストの才能を集結させて本作を完成させました。最初にスクリーンで見た時は大感激しましたよ。

復帰体験の責任世代としてできること

―テンポよく進行する映像は見どころですが、伝えたいこだわりはありましたか?

復帰50年を一年後に控えた時に映画上映でき、良いタイミングに当たったと思っています。復帰当時僕は小学校2年生で、実感こめて復帰を語れるラスト世代の感覚があります。僕より下の世代ははっきり覚えていないだろうと思うんですよね。なので、子どもの目で復帰を体験した世代だという気持ちがあり、いつか何かしらで伝えなきゃいけないとずっと思っていました。

その思いから『ウチナーアットホームTV ゆがふぅふぅ』を制作していた時に、「方言札1972」という教室コントをやりました。復帰の不条理を訴える内容で一話目は僕の実体験がベース。帰りのホームルームで先生が「復帰が近付いてきました。ちゃんとした日本人になるために、正しい日本語を使いましょう」と言って、「フラー」という方言を使った僕が告げ口されるんです。「明日からはフラーじゃなくてバ〜カって言います」と先生に宣言したら、「その通り。バカって言いなさい」というコントにしましたが実話なんですよ。そんな風に無理やり標準語に直そうとする、先生と生徒の掛け合いをシリーズにしていました。

他にも『ひーぷー☆ホップ』の「沖縄爆笑伝説」というコーナーでは、沖縄のいろいろな時代の世相が笑い話になったりします。戦争体験や復帰前のつらいことが面白い話になると、印象に残り語り継いでいけると思うんです。今後も楽しい要素は必ず入れるアプローチでの番組作りを続けます。

―『サンマデモクラシー』は、沖縄テレビ制作の映画第二弾ですね。最初から映画にする計画はあったのでしょうか?

個人的にはありました。テレビ放送したころ、会社の映画第1弾『ちむぐりさ 菜の花の沖縄日記』が上映中でしたが、プロデューサーを務めていた僕は同じように映画にしたいと考えていたんです。でも会社は、そんなつもりはなかったはずです(笑)。子会社に出向していた時、ドキュメンタリー映画『岡本太郎の沖縄』(2018年)でプロデューサーを務めました。この映画も僕が作った番組がベースになりましたし、子どものころからテレビ好きで映画好き。テレビマンとして働きながらもいつか映画で表現したい、という気持ちがずっとあったんです。

出向が終わって本社に戻り、平良いずみの『ちむぐりさ 菜の花の沖縄日記』がテレビドキュメンタリーの各賞を受賞していたので、「映画化できるのでは!?」と計画。沖縄テレビ開局60周年記念で映画第一弾として上映しました。続くのが第二弾の『サンマデモクラシー』です。

―テレビのドキュメンタリーが映画化されるとは、少し前までイメージできなかった気がします。

東海テレビさんが先駆けで、素晴らしいドキュメンタリーを10年以上にわたって映画化しています。良いドキュメンタリーを作って日本一のテレビ賞をいただいても、なかなか全国に届けられない現実があります。それを打破するために優秀なドキュメンタリーを撮ってテレビ放送後、劇場版までステップアップさせる仕組みを作った東海テレビさんは、道を積み重ねて切り開いてきました。彼らの成功例をお手本に、僕らを含めた日本中のテレビ局の挑戦が始まっていると思っています。

ミニシアター系の劇場の人たちも、映画がテレビの延長戦になるイメージで最初は抵抗があったかもしれませんが、成功例がたくさん出て流れが変わってきているように思います。沖縄テレビは『ちむぐりさ』の成功で本作も流れに乗り良い感触です。

―テレビマンの山里さんは監督作品『サンマデモクラシー』という映画を、どんな人に見てもらって広げていきたいのでしょうか?

テレビマンとしての理想は、視聴率も満足度も100%を叩き出す番組作り。絶対ありえないと分かりつつ目指すのはそこです。この映画も老若男女に見ていただくことを目指し、全世代の人に「面白い」と言っていただきたい。当時、あの群衆にいた先輩たちは懐かしい気持ちで思い出し、復帰前を知らない若い人は「沖縄が日本じゃない時代があったの?」とびっくりするでしょう。復帰を知っていても知らなくても楽しめる「エンタメ系ドキュメンタリー映画」にしました。

そしてテレビマンをやってきた僕が監督した映画ですので、テレビがベース。開局60年を超えた沖縄テレビが脈々と蓄積してきた、アーカイブ映像をふんだんに生かしています。テレビ局だからこそ製作できた映画で、本物の映像からパワーを感じていただけるはずです。

アイドル・お笑い・ドキュメンタリー、沖縄はネタの宝庫!

―沖縄のバラエティー番組を多数手掛けてきたカリスマ・テレビマンの山里さん。それぞれの思い出を教えてもらえますか。

バラエティー番組を作っていた若い時代の大きなモチベーションは、ローカル番組の甘えをなくすこと。東京の番組と比べても見劣りせず、視聴者に面白いと思ってもらえるものを作ろうというエネルギーを持ち取り組んでいました。

1992年に自分の企画で初めてチーフ・ディレクターとして作ったのが、『じゃかALIVE』。「チバリヨ〜青春」をコンセプトに、高校生でも70歳のオジーでも熱中している人はカッコいいと紹介し、当時人気コンビだったニーニーズがMCでした。2人をスターにしようという気持ちでやっていたんです。2年が過ぎて番組継続が決まっていた中、ニーニーズは東京の事務所にスカウトされて突然上京することになり送り出しました。後任をファニーズに決めましたが、メンバーの山城達樹が急に亡くなり番組も終了。計4年間続けたこの番組は前半がニーニーズ、後半の2年がファニーズだったんです。

―次は沖縄アクターズスクール所属アイドルが出演する伝説の番組、『BOOM BOOM』(ブーン・ブーン)ですね!

その前に、ニュースーパーモンキーズを決めるオーディション特番をやりました。県内からなんと3000人の参加応募があり、すごいことになっていると本当に驚きました! 安室奈美恵ちゃんが全国で大ブレイクした当時で、沖縄アクターズスクールを見る世間の目がガラッと変わったころだったんですよ。それまでは正直、そこまで注目されてなかったですし、アクターズの子たちは、地元の学校で少し浮いている感じだったんじゃないかと思います。

安室奈美恵 with SUPER MONKEY'S以前にも全国デビューをしたアイドルが数人いましたが、まだ県民がそんなに認めていなかったと思うんですね。それが安室奈美恵ちゃんの出現でエライことになり、オーディション特番でグランプリに選ばれた子やスクール生を中心にした番組を作ろうという流れで、1996年に『BOOM BOOM』がスタート。B.B.WAVES(ビービーウェイブス)と名付けた選別メンバーにデビュー前のSPEEDがいて、数カ月で卒業シーンが生まれました。そこでデビューしたら卒業、という番組の図式ができたんです。視聴者はアイドル候補生の成長が見られると楽しんでくれ、最大14くらいのローカル局が番組を買ってくれて、いろんな地域で放送されました。SPEEDがスターになった時、「今ごろ知ったの? 沖縄の人は前から知っていたんだけど〜」みたいな楽しみ方があった番組でした(笑)。

レッスン風景をドキュメントにして、「果たして出来栄えはいかに!?」と紹介してスタジオで本番。今でいう、リアリティーショータイプの音楽番組でしたよね。僕は毎日レッスンルームに行って撮影していましたがSPEED、DA PUMP、Folder、山田優…みんなスター性がありました。日本中からたくさんの子たちが入学していて、今をときめくLiSAも、沖縄アクターズスクールに通っていたんです。そしてチーフインストラクターだった牧野アンナさんはじめ、当時のアクターズスタッフは現在も裏方で活躍中のメンバーも多いです。日本のエンタメ界の奥深くは、あの当時のエネルギーが支えているのではないかと思えます。

―続いてお正月のお笑いコンテスト『新春!oh笑い O-1グランプリ』でしょうか?

そうです。このコンテストの開催はFECの創設者、ファニーズの山城達樹の存在がきっかけになりました。一緒に番組を作っていく中で、彼の志の高さを知ることになったんですね。彼は沖縄をお笑い王国にしようと本気で考えていたし、自分たちの集団だけが盛り上がるのではなく、沖縄のお笑い土壌を開拓し耕していこうとしていたんです。今も続いているFECの「フレッシュお笑い選手権大会」は、素人の子たちのお笑い登竜門として達樹が始めたコンテスト。受賞後に事務所に入っても入らなくても、評価する場があれば刺激になると考えていたんですよね。素晴らしいコンテストだと僕らも影響されて、沖縄テレビ35周年の1994年に『素人お笑い選手権』を開催しました。そこでダーティビューティというひーぷーのコンビが優勝して、オリジン・コーポレーションが立ち上がりました。それを喜んだ達樹はライバルのはずなのに、ノウハウを伝授したと言っていました。達樹のその思いが心にずっと残っていたので、2007年に『O-1グランプリ』をスタートしたんです。

どういう形式のコンテストが良いか芸人たちの意見を聞き「完全視聴者投票の沖縄一決定戦」にしようと決めました。第一回は投票システムが組めなかったので、一般公募100人に会場で投票してもらいました。第二回からは現在と同じテレビの前の視聴者から生投票を受け付ける方法で、ブレずに続けています。いろいろなドラマが生まれましたし、完全視聴者投票での審査が正しいと信じ、投票で認められた芸人がお正月に優勝する流れは納得です。他局主催の夏の大会はベクトルが真逆なので、お互いに頑張れと励ましあいながらやっていると感じています。

昔の沖縄芸能界はウチナー芝居の人たちがスターでした。ローカルスターを育てたいとテレビ局は常に思っていますので、『O-1グランプリ』で注目された芸人がスターになって、一緒に番組作りをしていきたいですね。

―スタート時のコンセプトのまま『O-1グランプリ』が15年も続いているのは、やはりうれしいですよね!?

はい。特に2014年、山城達樹の息子である山城皆人がニライカナイというコンビで出場し、優勝した時は泣きました。当時高校生だった皆人が決勝に残って、優勝したらどうなるんだろうと思いましたが本当に優勝して(笑)。達樹が亡くなった時、皆人はお腹の中にいたので親父を知らないんですよね。

―2017年には護得久栄昇先生というスターも誕生しました。そして出場するために新年に向けてネタを考え勝負に挑むサイクルは、沖縄芸人さんの目標になっているはずです。

優勝はしなかった護得久先生ですが、大きな爪跡を残してすごく良かった(笑)。沖縄のお笑いを活性化したというか、見ている方を楽しませたと思います。僕が考える沖縄のお笑いは、ウチナーンチュにしか通用しないもの。全国で披露する機会には分かりやすくしてもいいと思いますが、沖縄で勝負していくならウチナーンチュが楽しめるネタを僕は一番望んでいます。そして沖縄らしい言葉や感性を大切にしてほしいですね。「あふぁい」と聞くと味をイメージできるとか、そういう言葉を残していくのはお笑いや歌だったりすると思うんです。なので、沖縄の芸人にはそういう要素にこだわり続けてほしいですし、中央に進出するのであれば沖縄を武器にして勝負するのがいいんじゃないかと思っています。「ウチナーグチはダメ、標準語をしゃべりなさい」と復帰前に教えられた世代なので言葉にはこだわっていますし、地域の言葉を駆逐してしまう面のあるテレビの中にいる人間なので気になるんでしょうね。

『O-1グランプリ』は沖縄の芸人さんたちが毎年自分を確認できる場所。卒業したという気持ちになれば参加しなくてもいいですが、視聴者投票が透明性のある評価基準だと納得できれば参加し続けることでドラマが生まれ、ずっと受け継がれていくと思います。

―テレビでたくさんのバラエティーや報道番組を作り、映画にも関わってついに映画監督デビュー。これからやりたいことを教えてください。

やりたいことはいつも複数あります。映像化したいネタは、常に片手に収まらないくらい持っていますよ。なので、優先順位やタイミングで、次に何をするのか決まってくるはずです。もっと映画を作りたいですし、今は配信はじめ届ける方法がたくさんあるので何かやってみたいと思っています。でも逆に映像から離れたい気持ちも少しあって、ラジオドラマも作ってみたい。テレビドラマで火星に行くシーンを作るのは難しいけれど、ラジオだと音の作りでいろいろできるから素敵ですよね。『サンマデモクラシー』で落語の世界をかじり、音の世界で想像させて話芸で楽しませるのは素晴らしいと思えました。若いころはテレビに夢中でしたが、深夜ラジオもよく聞いていましたしね。そして書くのは苦手ですが本を出してみたいと考えたり…とにかくやりたいことがたくさんです。

―常にいろいろ考えながら風化させず、その時に合うものを出せるようにしているんですね。テレビも映画も音楽も出版も、沖縄発の作品に期待します。

沖縄はネタの宝庫なので、面白いことがまだまだ山ほどあります。楽しい作品を作っていきますよ。

【インフォメーション】

沖縄テレビ放送 劇場公開第2弾

『サンマデモクラシー』

2021年/日本/99分

監督・プロデューサー:山里孫存/ナビゲーター:うちな〜噺家 志ぃさー/ナレーション:川平慈英

2021年7月3日より、「桜坂劇場(https://sakura-zaka.com)」にて上映。

公式サイト:http://www.sanmademocracy.com/

饒波貴子(のは・たかこ)

那覇市出身・在住のフリーライター。学校卒業後OL生活を続けていたが2005年、子どものころから親しんでいた中華芸能関連の記事執筆の依頼を機に、ライターに転身。週刊レキオ編集室勤務などを経て、現在はエンタメ専門ライターを目指し修行中。ライブで見るお笑い・演劇・音楽の楽しさを、多くの人に紹介したい。