清明祭(シーミー)は家族や親戚とお供え物をして先祖を供養する、沖縄の二十四節気の一つだ。お墓の前で食べるごちそうは、いっぺーまーさいびーん!

だけど…毎年毎年同じ味。正直、飽きてしまっていませんか? 重箱料理を最後までおいしく食べることができるアレンジレシピを考えてみた。

シーミーといえば重箱に入ったごちそうだ。一番人気は三枚肉。みんな大好きだからすぐになくなってしまうけど、中には人気のないものも。シーミーが終わった後に楽しめる、残った品を使ったアレンジレシピを管理栄養士の上原かおりさんに聞いてみた。

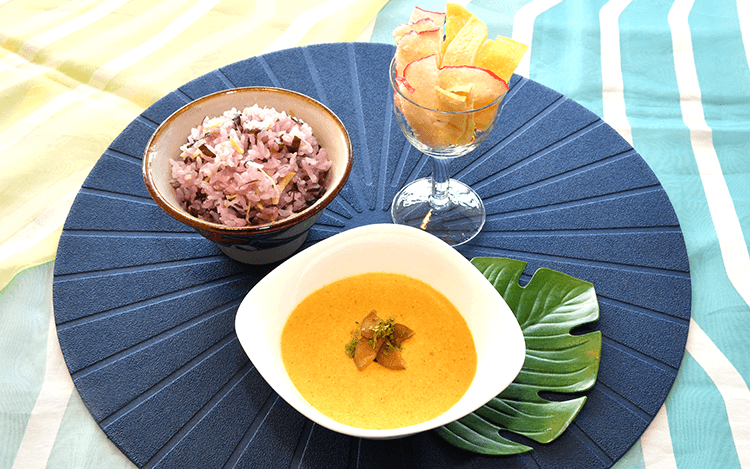

![]() 材料 (4人分)

材料 (4人分)

ごぼうの煮付け…10本

玉ねぎ…1/2個

ご飯…20グラム

水…1カップ

コンソメの素…1個

カレー粉…小さじ1

牛乳…1カップ

塩…適量

こしょう…適量

オリーブオイル…小さじ2

ドライパセリ…適量

作り方

作り方

1.ごぼうを斜めに切り、玉ねぎは千切りにする。

2.鍋にオリーブオイルを入れて温め、玉ねぎを炒める。玉ねぎがしんなりしたら、ご飯と水、コンソメの素、ごぼうを加え、5分程度煮て牛乳を加える。

3.2.のあら熱が取れたら、ミキサーでかき混ぜる。器に注ぎ、お好みでドライパセリを散らす。

![]() 材料 (作りやすい量)

材料 (作りやすい量)

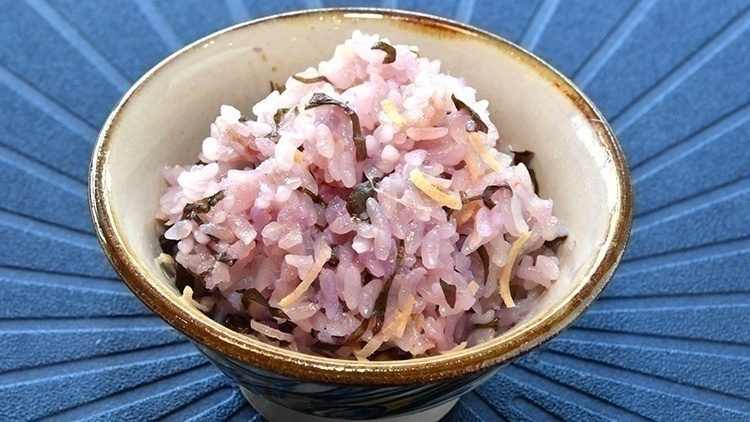

米…2合

ハンダマ…40枚程度

結びこんにゃく…5個

ショウガ…1片

みりん…小さじ1

酢…小さじ1

水…適量

作り方

作り方

1.米は洗って水気を切っておく。ハンダマは葉を摘んで洗い、千切りにする。結びこんにゃくはミキサーでみじん切りに、ショウガは千切りにする。

2.炊飯鍋に米とみりん、酢を入れ、2合の目盛りまで水を足し、ハンダマとこんにゃく、ショウガを入れて炊く。

![]() 材料 (作りやすい量)

材料 (作りやすい量)

カステラかまぼこ…適量

赤かまぼこ…適量

作り方

作り方

1.できるだけ薄くかまぼこを切る。かまぼこは冷凍しておくと安定して切りやすい。

2.クッキングシートに1.を重ならないよう広げて並べる。

3.2.を電子レンジでパリパリに乾燥するまで加熱する(500Wで2~3分程度)

Point! 細かくして、サラダのトッピングにしてもおいしくいただけますよ

重箱料理が濃いめの味付けなのは、日持ちさせるための先人の知恵です。今回はその食材をアレンジして、不足しがちな栄養素を補うレシピを紹介しました。

例えば、「ごぼうすうぷ」には牛乳をプラスしてカルシウムを補充。「彩りごはん」では、米に結びこんにゃくを加えてかさましすることでカロリーダウンを実現、食物繊維も取れて二重の喜びに。もともと味がしっかりついているので、調理の際に加える調味料も少量で済みます。

また、重箱料理を食べる際は野菜やキノコ、海藻を使った料理をプラスすると栄養バランスが整います。今はモズクが旬です。旬のものは栄養価が高く、安く手に入ります。体に必要な栄養素も取れるのでGOODです。

盛り付け方にも決まり

沖縄の祭事に必ずと言っていいほど準備される重箱。三枚肉に昆布、かまぼこ、豆腐…と、どこのスーパーでも同じ見た目の重箱が並ぶ。有名チェーン店のフライドチキンやお菓子など、持ち寄るものに好みがあっても、重箱を準備しない家庭はないだろう。しかし、世代の移り変わりとともに、重箱の意味を知る人は少なくなったのでは。「何でシーミーの定番なの?」ということで、重箱について調べてみた。

琉球料理に詳しい松本料理学院の松本嘉代子学院長によると、重箱の中身のルーツは中国の御三味(うさんみ)にあるという。もともとは魚、鶏肉、豚肉の三つを意味していたが、沖縄ではいつしか「ごちそう」の意味を持つようになった。かつて庶民のごちそうだった結び昆布やかまぼこ、豆腐などを墓前に供えるようになった。

盛り付け方も決まりがある。肉は仏壇に備えるとき仏壇側に置くが、お墓の場合は墓とは反対側。つまり、うーとーとーする人の側に置く。「死者から肉を遠ざける」という意味があるらしい。那覇市の小禄地域では、三枚肉をひっくり返して肉の部分を見せて並べる。地域によっても、お供えの仕方や中身はさまざまなようだ。

琉球大学の赤嶺政信教授(民俗学)によれば、中国から伝来してきた清明祭はかつて王族や首里士族だけの行事だった。次第に農村でも門中を中心に行われるようになり、世俗化していった。今では春の行楽シーズンと相まって、ピクニック感覚で家族や親族との集いを楽しむようになっている。

お墓の中にいるうやふぁーふじたちと重箱を囲む清明祭の機会に、改めて「食べる」ことのありがたさを感じてみてはいかがだろう? みんなで一緒に、うさんでーさびら!

(2018年4月8日 琉球新報掲載)