明治以降、大衆に愛され、戦世(いくさゆ)も乗り越えて受け継がれてきた沖縄芝居。

各劇団が興行を競い合う「母の日公演」のちらしが今年も出回ってきた。

見比べると、ほぼ全てに「舞台美術 新城栄徳」の名前がある。

役者たちの熱演を支える舞台美術はいかにして作られているのか。

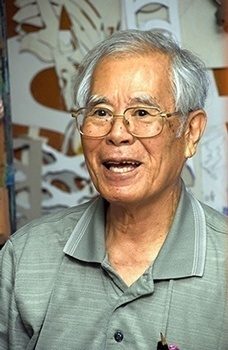

浦添市にある新城さん(79)の自宅を訪ねた。

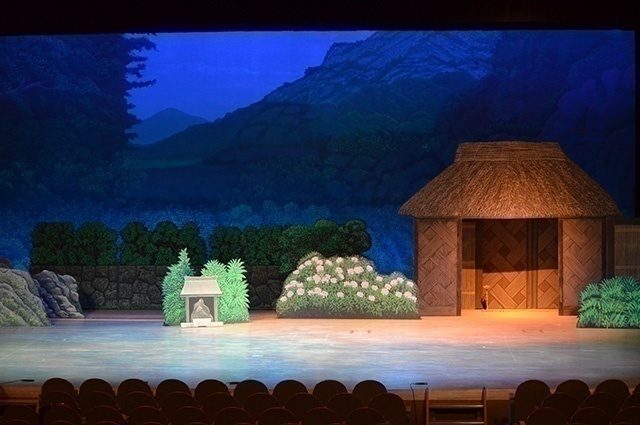

四大歌劇の一つ「奥山の牡丹(ぼたん)」の最後の場面に使われる舞台美術。牡丹の書き割り(背景を描いた大道具)は3種類の花の型を作り、表と裏を使うことで計6種類の花の形を生み出す。

主人公チラーが住むかやぶきの家は板に絵を描き、立体的に組み立てている。農民の家として「伊江島ハンドー小」などほかの芝居でも使われる。新城さんは「少し裕福な家は板の壁だが、こういうわび住まいは竹で編んだ壁を描く」と説明する。

背景の幕にはガジュマルやユーナギ(オオハマボウ)、クワズイモなどが描かれている。川も描かれており、芝居によっては洗濯や水をくむ演技をすることもある。

この首里城の幕は沖縄俳優協会が2001年、那覇市制施行80周年の記念として市に寄贈した。新城さんは「首里城は線を水平に描くのが難しい。中心から左右対称に描いていくのがこつ」と語る。

新城さんは米ロサンゼルス、ブラジル、アルゼンチンなど海外の各県人会にも首里城などの幕を贈ってきた。作業部屋には県人会からの感謝状が飾られている。幕に込められた沖縄の風景が異郷のウチナーンチュの心を支えている。

新城栄徳さんは国立劇場おきなわを除く沖縄芝居の各劇団の舞台美術をほぼ一手に担っている。「沖縄芝居の美術には戦前の平和な沖縄の風景が残されている」と語る。舞台いっぱいに広がる背景幕は巨大な風景画のようで圧巻だ。

幼い頃から芝居に親しんだ。那覇西本町(にしほんまち)にあった実家近くに芝居小屋があり、準備中に幕を上げて、どういうふうに舞台を作っているのかのぞいた。兄や弟もそろって絵が好きだった。長男喜一さんと三男栄徳さんは舞台美術、次男栄市さんは映画看板、四男征孝さんは風景画で活躍した。

高校卒業後は沖縄テレビの美術や米国民政府(USCAR)の広報誌「今日の沖縄」のデザインを手掛けた。

舞台美術の道を決定付けたのは1965〜77年に一世を風靡(ふうび)した沖縄芝居の劇場「沖映演劇」の開館だ。先に沖映で働いていた喜一さんに呼ばれ、栄徳さんも舞台美術を制作するようになった。「後生(ぐそー)ぬちとぅ(土産)なとーさ」。戦前の風景が残る美術や大掛かりな舞台装置を見て、お年寄りたちはつぶやいたという。

沖映で5年ほど働いた後、栄徳さんは独立した。舞台美術の仕事だけでは収入が少なく、文具店も経営しながら生計を立てた。長年の功績が認められ、2015年に舞台芸術の優れた裏方を表彰するニッセイ・バックステージ賞を受賞。17年には喜一さんと共に琉球新報活動賞を受賞した。

新城さんの自宅にある作業部屋は9畳。幕を入れた袋が約40個積み重ねられ、実際に作業できる空間は幅5メートル弱、高さ2メートル強、奥行き1メートルしかない。幕は9分の1ずつ描く。「『工場はどこですか』と聞かれて『ここです』と答えると、みんなびっくりする」と笑う。作業場も作品で埋め尽くされてきたため、車庫で作業することもある。

長年続けられた原動力は「観客の喜ぶ顔や役者の熱い思い」だという。「健康である限り続けたい。役者と連携して裏方を育てていきたい」と話した。

舞台美術、作ってみた。

草の書き割りの材料は厚さ一分(約3ミリ)、縦3尺(約91センチ)、横6尺(約182センチ)のベニヤ板。新城さんが通っている浦添市の材木店で購入した。

板に草の輪郭を描く。のこぎりで板を切るのかと思いきや「カッターナイフで切ります」と新城さん。「意外にカッターで切れるんだ」と驚いたが、やってみるとやはり切れない。だが新城さんがお手本を見せると、どんどん切ってしまうではないか! 「速いでしょう。60年以上やってますから」

ターナー色彩というメーカーの水性塗料「ネオカラー」を使う。照明を反射せず舞台に向いているという。絵は滑らかな表に描く。ちゃんと絵の具類を使って絵を描くのは高校以来だろうか。はけで下地の黒をさっと塗ると快感を覚えた。沖縄芝居「愛の雨傘」に登場する板倉看板店の気分だ。だが手抜きばかりの板倉と違い、私たちは失敗するわけにはいかない。

深緑の塗料を筆に付けて奧にある草を描く。その上から緑の塗料で手前の草を描き、奥行きを出す。草を交差させると勢いが出て、筆をつぶすように描くと別種の草も表現できる。

書き割りを立てるための「人形立て」も付け、作業時間は約3時間。新城さんなら1時間もあれば十分だという。上の写真、右は新城さんの作品、左は記者の作品。細やかさが違う! 先生、私たちの作品は何点でしょうか…。「いや、これなら60点以上はありますよ」。この優しさが役者たちに愛されている一因なのだろう。

完成した書き割りは11月3、4の両日にある琉球新報社新本社ビル落成記念公演の一つ「沖縄芝居に恋したら…」などで使われる予定です。

各劇団の舞台美術を一手に担う新城さんだが、後継者は見つかっていない。舞台美術だけでは生計を立てにくいことも一因だ。沖縄芝居を支えてきた新城さんと兄喜一さんに感謝し、舞台美術の窮状を知ってもらおうと、役者ら有志が12月28日に浦添市の国立劇場おきなわで顕彰公演を企画している。

顕彰公演では喜一さんが書いた仇討(あだう)ち物の芝居などを上演する。美術を前面に出した舞台にし、ロビーでは展示会を行う。

顕彰公演を企画したのは若手の伊良波さゆきさん、金城真次さんら。伊良波さんが代表を務める沖縄芝居研究会では昨年、裏方の仕事も学ぼうと書き割り作りを体験した。完成した作品は12月にあった研究会の5周年公演で使用された。

顕彰公演だけでなく、新城さんの舞台美術をどう引き継いでいくかみんなで考えていくため、どういう作品があるのかリスト化することも進める予定だ。

(2018年4月22日 琉球新報掲載)