56年前の1964年11月、東京オリンピックの閉幕から約2週間。五輪の熱気もさめやらぬ中、今度はパラリンピックが開幕した。大会は2部構成。第1部は正式名称を第13回国際ストーク・マンデビル競技会とし、源流となった英国発祥の大会名を冠した国際大会。2部は日本選手による国内大会として開催された。この2部には沖縄からも選手が出場した。障がい者スポーツはまだ認知度が低かった時代のこと。まして米統治下の沖縄から東京オリンピックに並び立つパラアスリートの祭典への県勢の参加である。国内大会とはいえ、金メダル6個に銀が3個と入賞が連続する奮闘ぶりに県民は沸き立った。出場した選手らにとっても、沖縄代表の名誉を胸に、輝かしい結果を残したことは大きな自信となるものであった。

2回目の大会

パラリンピックの起源は第2次世界大戦後の英国にある。戦いでけがを負った兵士らのリハビリの一環でロンドン近郊のストーク・マンデビル病院で1948年に開催されたアーチェリーの競技会に端を発する。

ストーク・マンデビル大会は52年からは国際大会も行われるようになり、のちの89年、国際パラリンピック委員会(IPC)が創設されると、60年のイタリア・ローマ大会が第1回パラリンピックと定められた。64年東京パラはこれに続く大会だった。

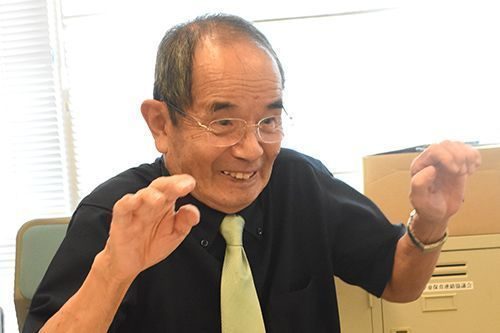

11月8日からの第1部の国際大会が12日に終了すると第2部が13日に開幕した。主会場は東京・代々木公園陸上競技場(織田フィールド)。日本人初の五輪金メダリストにちなんだ愛称で呼ばれる競技場での開会式には都道府県ごと、横浜や名古屋など特別市ごとの代表団にまじって沖縄代表7人の姿があった。その中に人一倍の高揚感を胸に抱いて那覇市出身の牧志宗八郎(77)(当時21歳)がいた。三段跳びで金メダルを手にすることになる青年だ。

牧志は生まれつきの障がいで全く音が聞こえない。小学校は普通校に入ったが、途中から沖縄ろう学校に移ると高校までを同校で学んだ。

牧志少年が初めてスポーツに関心を持ったのは小学生の頃。スポーツ雑誌で三段跳びの選手が表紙に載っているのを一目見て憧れを抱いた。その雑誌は今でも大切に保管している。実際にやってみようと何回も跳躍のまねをした。中学1年になると三段跳びの記録が伸び、大会があれば選手に選ばれるようになった。「練習は毎日はやらないが、大会前は猛練習した」と振り返る。

好記録で代表に

高等部へは19歳で上がった。3年生の時、ろう学校、ろうあ協会の関係者ら成年が出場する陸上競技会に参加した。「大人たちもいる中でトップの11メートル55の記録を出した」と胸を張る。

21歳で卒業し、すぐに就職した。東京パラのあった64年のことだ。働き始めて半年がたったころ、ろう学校の教員からパラリンピックの予選会をやるので参加しないかとの声が掛かった。「それまではパラリンピックがあることを全く知らなかった。声が掛かってから一生懸命練習した」 パラリンピックへの沖縄代表を決定する予選大会は64年9月13日、那覇高校で陸上競技が行われた。身障者のみを対象にした大会の開催自体が珍しかった。その本番での試技は「自分でも驚いた」という距離が出て1位。代表に選ばれることになった。

予選大会では4種目で日本新記録が出たという。その中の一つが三段跳びで牧志が出したものだった。聴覚障がい者の部で日本記録を10センチ上回る11メートル10を跳んだ。幼いころからずっと憧れていた三段跳びの選手として、実力を発揮し、最高の結果を出すことで、大舞台への挑戦権を自らつかみ取った。

その後、大会本番までの2カ月間練習を重ね、東京出発前には選手団全体で2週間の合宿を張った。そして東京入り。各県の代表との競り合いで素晴らしい結果を残すことになる。

(敬称略)

(大城三太)