一編の詩がある。

“理想を見つつ現実を離れず、しかも現実を一歩ずつ向上させねばならぬ。永遠を仰ぎつつ現在をはなれず、しかも現在を一歩ずつ向上させねばならぬ。あせってはいけない。油断をしてはいけない。突破!突破!すべてに現状を突破して、一路向上すべし”

1975年2月、具志堅幸司が清風高を卒業する際、担任の桑原昭吉から「この通りにいけばオリンピックに出られる」と渡された本「生きがいの探求」(出口日出麿著)の中の詩だ。「常に持ち歩き、その時の状況で違うことを感じる。それが自分探しだった」。多くの苦難を乗り越えることになる具志堅にとって、心の支えの1冊となる。

最年少強化選手

名門日体大への進学を目前にした同年春、具志堅は沖縄にいた。3歳の頃に家族で帰省して以来、物心が付いてからは初めて訪れる両親の故郷。目的は親戚や祖先に進路を報告することだった。「これから日体大にいきます」。墓に足を運び、手を合わせた。

大学では「好きなだけ練習できる設備があり、部屋には寝に帰るだけだった」と国内トップの選手に囲まれ、体操一色の日々を送った。2年時の全日本選手権個人総合で6位入賞を果たし、強化選手への選出条件を満たした。史上最年少での強化選手入り。順風満帆だった。しかし77年春、選手生命の危機に直面する。

ユニバーシアードの国内予選を5月に控え、鉄棒のムーンサルト(月面宙返り)の習得に励んでいた。感覚をつかめず「焦りがあった」。ある日の練習で着地した瞬間、左足に激痛が走る。診断名は腓骨(ひこつ)骨折。「体操はもうできないかもれない」。医師の宣告をぼんやりとした気分で聞いていた。夢半ばである。信じられなかった。

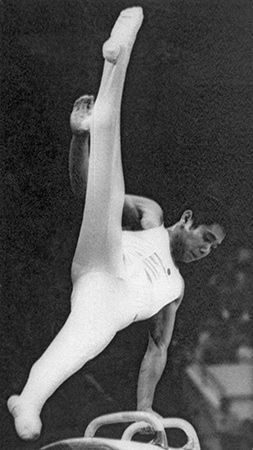

幸い手術は成功。仲間に鉄アレイとチューブを病室に持ってきてもらい、毎日6~7時間、上半身をいじめる。「自分にはまだ体操での夢が残されていた」。3カ月後に退院し、今度は練習前に必ず1時間走った。けが前に比べ、全身がより屈強に。つり輪やあん馬に安定感が増し、跳馬の助走も速くなった。大学4年となった翌78年の国際大会で強豪ソ連の選手に0・2差で個人総合2位に入り、自信を深めていった。

具志堅用高の言葉

五輪の舞台を視界に捉え始めていたが、再び試練が襲う。今度は右足のアキレス腱(けん)を断裂し、再び3カ月の入院生活を余儀なくされた。「自分は努力してもしょせんここまでの人間なんだ」。選手生命を脅かすほど重傷ではなかったが、慢心によるけがだと自分を責めた。初めて競技をやめようと思った。

失意の病室で二つの言葉に励まされた。一つは高校の恩師、桑原から届いた手紙に添えられた、あの一編だ。「理想を見つつ現実を離れず、しかも現実を一歩ずつ向上させねばならぬ…」。もう一つは、大学2年時に対談した現役時代の具志堅用高が繰り返した言葉だった。「具志堅君、スポーツは根性だ」。その根性という単語に「最後まで諦めない精神」を見た幸司は、徐々に前を向くようになっていった。

復帰後、79年に初の世界選手権となるフォートワース大会で団体2位、種目別のあん馬で3位に入った。毎年、全日本選手権で上位入賞していたため、翌80年のモスクワ五輪の代表に選ばれる。「やっと加藤沢男選手になれる」。12年前、子ども心に描いた夢が現実になる瞬間は目前だった。

しかし、またも挫折を味わう。前年の12月、開催国のソ連がアフガニスタンに侵攻。時は冷戦下。米国は西側諸国に五輪のボイコットを要請し、日本も追従。日本スポーツ界が政府の圧力に屈する形で、ついに80年5月24日、日本オリンピック委員会(JOC)は正式に不参加を決定した。

「出場切符は取ったのに出られない。この気持ちをどこにぶつけたらいいのか」。2、3カ月、完全に体操から離れた。それでも2度の大けがを乗り越え、逆境へ立ち向かう心の強さは確実に身に付いていた。当時23歳。「1年ずつしっかりやれば、ロサンゼルスに出場できる」。また、顔を上げた。

(長嶺真輝)

(敬称略)