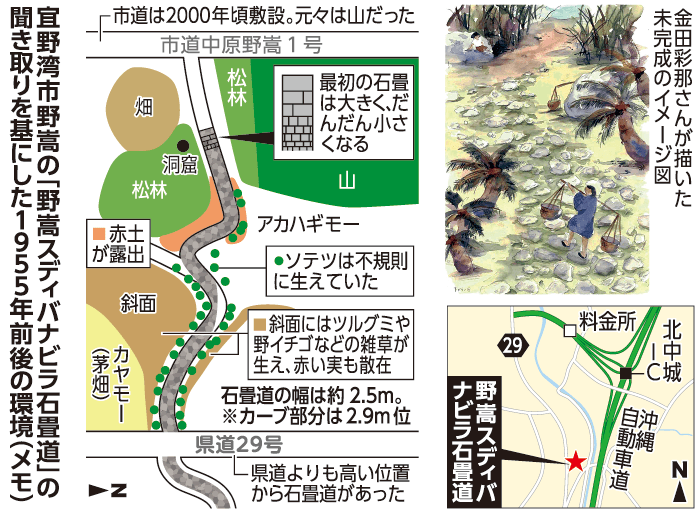

【宜野湾】宜野湾市指定史跡「野嵩スディバナビラ石畳道」の県道西側部分の復元作業の一環で、市教育委員会は当時のイメージ図の製作を進めている。市教委の伊藤圭文化財保護担当主査と県立芸大の金田彩那さん(24)がこのほど、野嵩一区公民館で1955年前後の同史跡を知る人から聞き取り調査をした。今後、完成した図を参考に復元が進められる。

調査に協力したのは同区在住の新垣政幸さん(93)と松川吉信さん(91)、島田政弘さん(78)。

これまでの調査で、石畳道の県道29号から西側部分は一部、70年代初頭に住宅建設の石材として業者に抜き取られたことが分かっている。また、一帯は雑木林となっており、今回の聞き取りは戦前も含め、石畳道が現存していた時代の周辺環境や石畳の様子が分かる具体的な情報を収集しようと行われた。

新垣さんらは金田さんが事前に用意した未完成のイメージ図を参考に「石畳の脇には全体的にソテツが生えていた」「入り口の石は大きいが、下るにつれて段々と小さくなっていた」などと、当時の記憶を基に証言した。聞き取り調査の結果、市道中原野嵩1号から始まると思われていた西側部分のスタート地点は、市道からやや下った場所であることなどが分かった。伊藤さんは「石の大きさなど、道の特徴になる話が聞けた。復元に生かしたい」と述べた。金田さんは「石畳の雰囲気が想像できた。証言をデザインに反映させ、(イメージ図を)より当時の姿に近づけたい」と意気込んだ。

石畳道は首里王府が整備した公道の一部で、普天間街道(ジノーンナンマチ)と勝連・具志川方面へ続く宿道(中頭方東海道)を結ぶ支道として使われていた。沖縄自動車道の高架橋下の手前辺りから、野嵩旧集落まで、120メートルを超える長さの石畳が敷かれていたと言われている。

(名嘉一心)