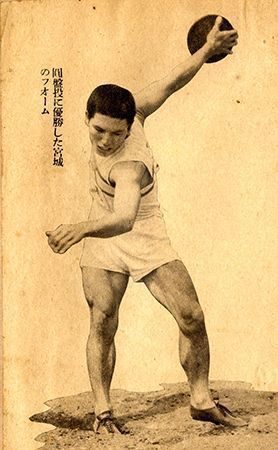

戦前、沖縄が生んだ陸上円盤投げの国内トップ選手を撮った一枚の写真がある。円盤を手にする右腕はしなやかに伸び、下半身は筋骨隆々。陸上選手としては国内でも小柄な168センチの体に凝縮されたパワーが、ひねった上半身から今にもはじけ出しそうだ。20代前半だった1939~40年にかけて日本記録を更新すること3度。戦時下で日本が開催権を返上した40年の第12回五輪東京大会が開催されていれば、間違いなく代表入りしていたアスリートが宮城栄仁(えいじん)だ。選手としての最盛期を戦渦にのみ込まれ、その後も悲願だったスポーツの祭典への出場はかなわなかった。今も「幻の沖縄初オリンピアン」として語り継がれる。

1940(昭和15)年5月19日、旧満州の大連陸上競技場で開かれた陸上の東亜大会関東州予選会。直径2・5メートルのサークルから快晴の空に放たれた一投は、歴史に残る投てきとなった。弧を描いた距離は、自身が持つ日本記録を75センチ更新する46メートル19。この記録は戦時を挟んで18年間破られることはなく、日本陸上界の「不滅の記録」と称された。

四男・栄敏(ひでとし)(59)=浦添市=によると、栄仁は「自分は世界に近かった」と家族に語っていたという。五輪に備えていた頃は、1日8時間もの猛練習を毎日こなしていた。79年の新聞の取材にこう答えている。「戦争がなければオリンピックのひのき舞台に出られたのに、という競技者としての一抹の寂しさはありますが、不運な時代だったので仕方ないですね」。時流に翻弄(ほんろう)された希代のアスリートの言葉に、世界最高峰の祭典に懸けた情熱、出場をほぼ確実としながら戦に阻まれた悲しみが漂う。

(敬称略)

(長嶺真輝)

◇ ◇ ◇

世界最大のスポーツの祭典であるオリンピック。県勢アスリートが出場を果たしたのは日本復帰した1972(昭和47)年の第20回ミュンヘン大会だ。以降出場を重ねているが、沖縄から出場を目指すトップ選手の熱情は戦前から戦後に脈々と受け継がれてきた。選手や指導者らの逸話、沖縄社会に影響を与えた出来事など知られざるエピソードを紹介する。