地銀3行の中間決算は、経常利益ベースで増益と減益に分かれた。感染症の与信コストに対する各行の考え方の違いが、決算額の増減に現れた形だ。 (池田哲平)

新型コロナウイルス感染症への対応で、琉銀は返済条件を変更した企業の格付けを引き下げ、倒産に備える一般貸倒引当金を大幅に積み増したことから利益が減少した。増益となった沖銀と海銀は、コロナ関連の返済条件変更を債務者区分の見直しとは直結させず、個別の企業ごとに事業性評価をした。

金融庁は、感染症で融資先の業績が悪化した場合でも直ちに引当金を積まない判断を容認している。コロナ禍に先立つ19年12月、融資の監督指針「金融検査マニュアル」を廃止した。債務者区分に応じて規定されていた細かな引き当ての指針がなくなり、銀行の裁量は広がっていた。

引当金を積み増す判断をした琉銀は「業況悪化は着実に進んでいる。今後、不測の事態が起こる可能性もあり、しっかり引当金を積むべきだと判断した」(川上康頭取)と説明した。

沖銀は「条件変更しても直ちに格付けの変更はしていない。条件を変更した結果、債務者の業況が将来的に好転する可能性もある」(佐喜真裕総合企画部長)との考えを示す。海銀も「コロナ禍が落ち着いた際、事業者が成り立つのかどうかという切り口から債務者区分を判断している」(新城一史総合企画部長)と説明した。感染症は長期化も予想され、各行の与信コストは今後さらに増大する可能性もある。

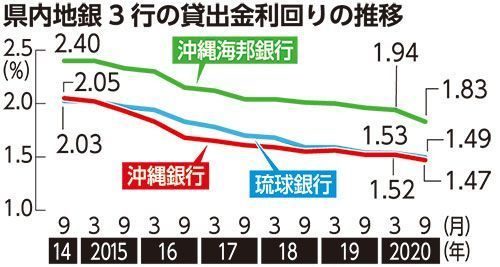

感染症の影響は、銀行の収益環境にも着実に及んでいる。上半期は感染症拡大による外出自粛などもあり、営業活動の停滞もみられた。コロナ関連融資で貸出金のボリュームは増えたものの利回りは減少している。さらに低金利や実質無利子のコロナ関連融資は中小、小規模事業者の運転資金として使われている側面もあり、中長期的には資金需要の低下も懸念される。

長引く日銀の大規模金融緩和で有価証券利息が低迷するなど収益環境が厳しい中、政府首脳から地銀再編に向けた発言が相次ぎ、再編圧力は徐々に強まっている。ただ、地銀3行の頭取は早期の再編を否定する。非金融分野での収益力強化を目指す沖銀、出資する琉球キャピタルとの連携などで収益を上げる考えの琉銀、得意とする中小、零細企業の支援で取引先を増加させている海銀と、コロナ後を見据えたビジネスモデルの構築に向けて、それぞれ検討を進めていく考えだ。