「頑張れ、頑張れ!」。闘志を前面にパンチを繰り出すまな弟子を前に、スタンドにいても自然と拳に力が入った。1972年8月28日、西ドイツのボクシング・ホール。熱気に包まれた会場で観戦する幸喜良正(80)=沖縄市宮里、県ボクシング連盟顧問=の胸は、かつて経験したことがない程に高鳴っていた。(長嶺真輝)

行われていた試合は第20回ミュンヘン五輪のボクシングライトフライ級1回戦。リングで死闘を繰り広げていたのは、県勢初のオリピアンの一人として出場した新垣吉光(故人)。幸喜は日本大時代に現役選手として迎えた60年のローマ五輪で代表権を逃していた。沖縄高(現沖縄尚学高)で才能を見いだした新垣の五輪出場は「オリンピック選手を育てる」という指導者としての夢が成就した瞬間だった。

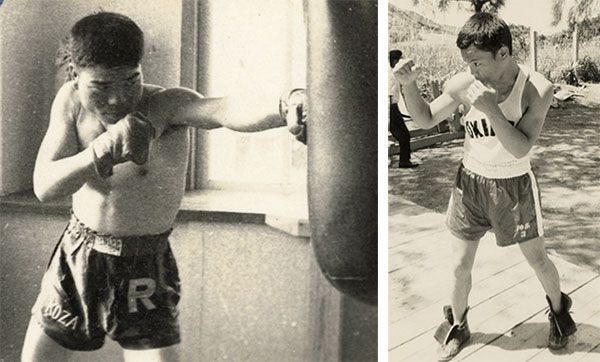

■コザ高で熱中

幸喜がボクシングに出合ったのはコザ高2年の時。ある冬の日、沖縄初のボクサーとされ、熊谷優のリングネームで活躍した真喜屋優(県ボクシング連盟初代理事長)が引退して帰沖し、競技普及の一環で学校を訪ねてきた。校庭に学生を集め、シャドーボクシングや縄跳びを披露する真喜屋。生まれて初めて目にするボクサー独特の鋭い動きに、目を見張った。

「かかってこい」。興味深く眺めていると、不意にグローブを渡された。駅伝の県大会の代表に選ばれるほどの体力自慢で自信はあったが、真喜屋の軽快なフットワークの前に、いくら拳を突き出しても当たらない。「けんかじゃないんだ。おもしろい」。真喜屋がコザ市(現沖縄市)の中の町に立ち上げた「沖縄帝拳ジム」に通い出し、夢中になった。ボクシングを継続しようと日大進学を決める。教員志望でプロを目指す気持ちはなく「俺は五輪選手になるために日大に行くんだ」と周囲に決意を語っていた。

プロ上がりの真喜屋の下で闘志むき出しのインファイトが身に付いていたが、入学直後に「プロではそれで通るが、アマチュアでは通用しない」と一刀両断される。日大コーチで後に日本ボクシング連盟会長を務める川島五郎に徹底的に仕込まれたのは「打たせずに打つボクシング」。強豪の中でもまれ、攻防の技術を身に付けていった。2年生となった60年には全日本選手権に出場するまでに力を付けた。しかし同年のローマ五輪は予選で敗退し、夢はかなわなかった。

4年生に上がった後の試合で今も印象に残る一戦がある。ゴング直後にパンチを顎にもらい膝から崩れ落ちた。川島コーチがタオルを投げ入れる。それを拾い、コーナーに駆け寄って声を荒らげた。「まだできますよ」。川島が問う。「お前は大学を卒業したら何になりたいのか」。「学校の先生です」と答えると「だからこれで終わりだ」。

脳に障害でも残れば教員への道が断たれると考えた川島の判断だったが、残り少ない現役生活での敗戦に涙がこぼれた。しかし、これを機に「自分が五輪選手を育てるんだ」という卒業後の目標がより明確になった。「必ずお前が沖縄のオリンピック第1号選手を育てろよ」。川島に背中を押され、63年春、新たな大志を胸に故郷へ戻った。

■逸材との出会い

初任地は沖縄高。沖縄ボクシング草創期で5、6人を集めて指導を始めた。学校にリングはない。放課後、部員は教室の机を片付けて練習を始める。日大仕込みの技術を粘り強く伝えていくと、3年後、結果が表れた。66年の青森全国総体でウエルター級の比嘉依生(古謝衣生)が頂点に立ち、全競技を通じて沖縄初の全国総体優勝者に。指導法に自信が生まれていった。

沖縄スポーツ史に残る偉業を成した66年8月の青森インターハイからさかのぼること数カ月。沖縄高の新入生がボクシング部の門をたたいた。身長150センチ台で「体を鍛えたい」との一心。幸喜は「お前にボクシングはできないよ。他の部に入ったらどうか」と勧めたが、頑として譲らない。「自分は必ずボクシングをするんです」。小さな体に芯の強さを宿したその少年こそ、後にオリンピックの舞台に立つ新垣吉光だった。

(敬称略)