「コザ暴動」が発生した記念日である12月20日の前後には毎年、テレビ番組で当時の映像が流れる。私が初めて見た「コザ暴動」の映像は2010年12月に放送されたテレビ番組だ。その時に初めて聞いたある男性の声があの日から消えない。映像には写っていない声は「事故を起こしたね。加害者は? アメリカ人が沖縄人を…」「沖縄どうしたらいいのか? 沖縄人、人間じゃないか? この沖縄人の涙をわかるかおまえらは。国際問題に発展して沖縄人を人間として認めさせなきゃいけない…」と叫んでいた。いまだに心の中で響く叫びである。

発生から50年となる「コザ暴動」は、どのような意味を持つのだろうか。50年前に起きた過去の事件として終わらせてもいいものなのか。沖縄が日本へ復帰する前後に存在した照屋黒人街の拠点であるコザ十字路(コザX)から望む「コザ暴動」を振り返り、吟味してみる。

沖縄人と連帯

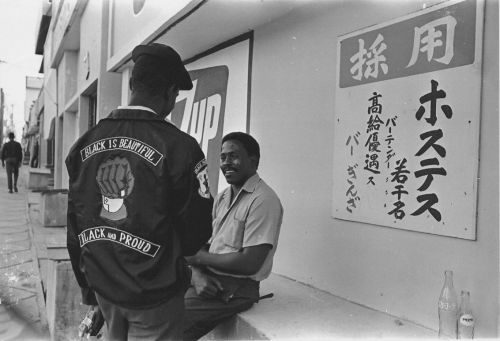

1970年の「コザ暴動」が起きた翌日、沖縄の「命どぅ宝」(命こそ宝)と共感するかのような黒人兵の動きがあった。人種差別の解消や平等性などを訴える「ブラック・イズ・ビューティフル」(黒人は美しい)の運動に取り組む黒人兵がビラを配り、沖縄と黒人の連帯性を示す声明を出したとの記録が残っている。60年代に沖縄に駐留した黒人兵たちと全軍労の連帯があったことは、手作りで出版されていた運動の雑誌に記録されている。その一つ「The Other Side」に、沖縄人に対する共感・連帯が描かれている。「GI」(米兵)から「GI」への訴えと、「GI」から沖縄人への訴えが載っている。

「沖縄にいる全てのGIの兄弟たちへ訴える! 兄弟よ、ここは誰の土地なのだ。ここは沖縄だ。アメリカがアメリカ人民のものであるように、沖縄は沖縄人民のものなのだ」

70年、全軍労によるストライキの前には、沖縄人民がけがをしないために米軍の暴力を止めようと見張りをする様子なども書かれている。そこには、GI達の沖縄人に対する共感・連帯が描かれている。

「沖縄へ 沖縄の兄弟、姉妹たち、あなた達の戦いは本当に素晴らしい」

「ブラック・イズ・ビューティフル」が求める人間性、平等性、自由性という生きる権利は沖縄人にもあると示している。「ブラック・イズ・ビューティフル」は黒人だけの解放ではなく、沖縄人を含めて世界で抑圧を受けている全ての人々の解放・平和を目指していたものと言える。

米統治下のコザは黒人兵と白人兵のけんかが多かった。背景には「ジム・クロウ法」という黒人に対する差別的な法律があった。奴隷制度を破壊した米国の南北戦争の後、1870年頃から1964年まで続いた法律だ。沖縄に駐留した米軍の中でも、黒人兵たちへの構造的な差別があった。

人種差別は沖縄の基地の中でも、外(白人街・黒人街)でもあった。1969年には照屋の黒人街で黒人兵とMP(軍警察)の対立による暴動が起きた。黒人兵は、米軍内で差別された。しかし、沖縄に駐留する米軍の中で、黒人兵は沖縄の土地や権利を奪った米軍支配者側でもあった。差別された被害者でもあり、土地を奪う支配者でもあるという二つの矛盾する立場にも立っていた。

「第2コザ暴動」

1971年に起きた「第2コザ暴動」では、コザのセンター通りで黒人たちが暴れ、沖縄人も巻き込まれた。バーで差別的な行為を経験した2、3人の黒人兵がカウンターで暴れ出し、白人たちを商売相手にしている米軍関係業者の沖縄人とけんかした。さらに、20~30人の黒人兵が人種差別反対デモを起こした。その後、中の町から駆けつけたウチナーンチュも含む100人以上が、暴れた黒人兵らを追い詰めたという。黒人兵らは基地内へ逃げた(「知られざる沖縄の米兵」高嶺朝一)。

米軍関係業者の沖縄人側としては、本当に差別を受けているのは沖縄人であり「食べていくためにやりたくない仕事でも、やるしかなかった」という複雑な立場があった。この事件の意味を理解するためには、沖縄の立場も踏まえ、考える必要がある。ただ、興味深いことに、黒人兵が集中する照屋の黒人街では、沖縄人と黒人を巻き込んだ暴動は無かった。

その当時、照屋には黒人街があり、コザ十字路市場と本町通りと共存していた。1952年・1953年から1976年までの23年以上の照屋黒人街時代は、その三つの場所が重なり合う時間と空間となっていた。照屋は黒人兵の天国だった。黒人兵にとって照屋は普通に歩ける、食堂やレストランで食べる、お話しできる相手がいる街だった。刺しゅうやテーラー、散髪屋、靴屋、お菓子や洋服屋などが並んだ。黒人兵たちと沖縄の人々との交流があり、普通に人間として扱われた。400年の長い歴史の中で「黒人」という植民地主義のレッテルを貼られ、人間性を奪われていた黒人兵は自分たちの本国ではなく、米軍の占領地である沖縄の照屋という場所で人間として認められた。

黒人や沖縄人(そのほかのマイノリティーも含めて)への差別は構造的なものであり、そう簡単に解消できない。今も沖縄には、たくさんの米軍基地がある。「ブラック・ライブズ・マター」(黒人の命も大切)が訴える黒人差別の解消と、沖縄が望む「命どぅ宝」の共通する点は、命を大事にすることだ。

ただし、米軍基地という壁がある点で、黒人、沖縄のそれぞれへの構造的差別には違いや矛盾点もある。沖縄の構造的な差別を解消するためには、日本、米国、沖縄の三角関係が保つ矛盾性と可能性を見出(みいだ)す必要がある。

沖縄側は、構造的な差別を解消するべきだと訴える際に、市民運動に加え、沖縄の文化や芸能、社会や個人の力を生かしていると思う。それは「ゆいまーる」であり「イチャリバチョーデー」であり「命どぅ宝」だ。沖縄独特な思想や行動でウチナーンチュ自身だけでなく、全て人間の命を大切にしている。

日本の中で、過重な米軍基地負担が集中する沖縄は平等に扱われず、構造的な差別が続いている。それを解消するためには日米が沖縄人の立場を受け入れ、平等に人間関係を保ち、社会(構造、状況等)を変えていくことが必要である。「沖縄人、人間でないか!」は沖縄・沖縄人の平等性を主張する叫びである。

(おわり)

…………………………………………………………………………

いけはら・えりこ コザ市(現・沖縄市)で生まれ育つ。14歳でアメリカへ移住。カリフォルニア大学バークレー校博士(Ph.D)。カリフォルニア大学バークレー校講師、サンフランシスコ州立大学講師、日本学術振興会海外特別研究員などを経て2019年から「コザX ミクストピア研究室」代表。研究分野は総合人文社会、沖縄学、アメリカ学、パフォーマンス学。