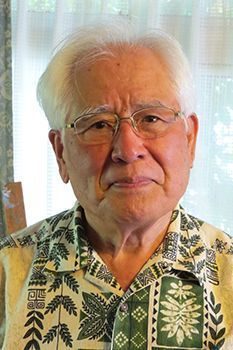

沖縄工業卒業生には、労働組合に関わりながら戦後の沖縄が直面してきた難題に取り組んだ人物が少なくない。沖縄電力労組委員長や連合沖縄初代事務局長、沖電開発社長などを歴任した伊佐順光(82)と、全駐労沖縄地区本部委員長や連合沖縄会長を務めた玉城清(81)は9期電気科の同級生。「島ぐるみ闘争」があった1956年に入学し、多感な時期を過ごした2人は卒業後、20代前半から長く労働運動に身を投じた。

伊佐は粟国村出身で、8人きょうだいの末っ子に生まれた。

島の生活は貧しく、ソテツを食べる日々が中学に入るまで続いた。周囲には糸満高校や沖縄水産などに進む生徒が多かったが、8歳年上の兄が電力を供給していた米ギルバート社におり、電気について学ぶように助言された。56年、沖縄工業電気科に入学する。

家族で那覇市楚辺のトタン屋に引っ越し、そこから通学した。授業料を払うため兄の靴を質屋に入れたことがあり、学費を稼ぐためアルバイトに明け暮れた。週に1度、県外から船で届く全国紙の配達や、電気工事の実習を兼ねた手伝いで小銭を稼いだ。

卒業した59年5月、沖縄配電に就職。各家庭で漏電がないかを確認して回った。電気が通ったばかりの地域では「風が吹くと電灯が消えないように守るという笑い話があった」

沖縄各地の官民組織で労働組合の結成が相次ぐ中、沖縄配電でも遅れて63年に労組ができた。伊佐は24歳で書記長、25歳で委員長に就任する。68年から沖縄電力労組の専従となり、91年まで23年間、沖縄地方同盟会長や連合沖縄初代事務局長などを務めた。

沖電労組の委員長時代は、沖電の民営化が最大の課題だった。県外の電力企業との合併論のムードが漂う中、組合資金を活用して沖電が沖縄経済に与える影響調査を委託したり、県外の電力労組の支援を得たりしながら合併反対の先頭に立った。

沖縄工業時代を顧みると、先生はよく「電気科、機械科、建築科だけでは何もできないぞ」と口にしていた。伊佐は「連帯や協力が求められていた時代だったからこそ、政治や労働運動に入っていった卒業生も多いのではないか」と語る。

玉城は1940年、うるま市与那城伊計生まれ。沖縄戦中は現在の名護市辺野古に家族で避難した。

小中学校時代は学校が終わるとヤギのえさの草刈りなどに励んだ。学校では「方言札」の習慣もあった。

父は琉球政府の職員だった。その父に「これからは電気の時代になる」と言われたことが、沖縄工業電気科に進んだ理由だ。入学の56年4月に父も那覇勤務となり、那覇市大道の6畳1間の部屋に2人で暮らしながら通学した。

授業やクラブ活動よりも、高校時代の思い出に鮮明に残るのは各地で開かれた集会だ。玉城は「誰から誘われることもなく1人で集会に足を運んだ。瀬長亀次郎さんの人気があったが、兼次佐一さんや平良辰雄さんの演説の熱量のすごさが印象に残った」と回想する。

高校卒業後は民間の電気会社などを転々とし、61年に米軍嘉手納基地設営中隊電気部に就職。翌62年には空軍の労働組合が結成され、22歳の玉城は設立当初から関わることになる。日本復帰を前にした大量解雇問題などにも直面し、70年に全軍労空軍支部の専従書記長となる。

復帰後、全軍労は全駐労と組織統合し、玉城は96年に全駐労沖縄地本の委員長に就任。99年には3代目の連合沖縄会長を兼任し、2002年まで労働運動の前線に立ち続けた。高校時代を振り返って「田舎から出てきて、時代や社会の大きな波に飲み込まれ、もまれた3年間だった。それがその後の人生にも染みついていた」と感じる。

現在は、故郷伊計島の字誌編さんに取り組んでいる。

(文中敬称略)

(當山幸都)

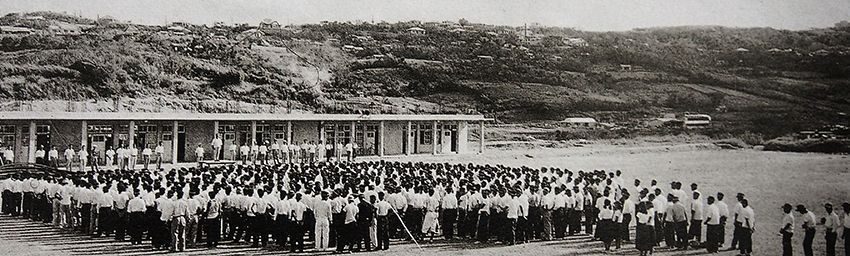

【沖縄工業高校】

1902年6月 首里区立工業徒弟学校として首里区当蔵で開校

21年6月 県立工業学校となる

45年4月 米軍空襲で校舎全壊

48年4月 琉球民政府立工業高校として那覇市安謝で開校

52年12月 現在の那覇市松川へ校舎移転

72年5月 日本復帰で県立沖縄工業高校となる

2002年10月 創立100周年記念式典

14年8月 全国高校総体の重量挙げで宮本昌典が優勝

21年7月 写真甲子園で優勝