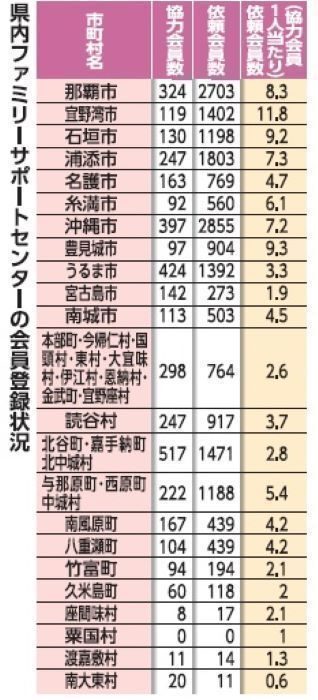

乳幼児や児童の一時預かりなど支援を受けたい人と協力したい人が会員となり、地域で相互援助を行う「ファミリーサポートセンター(ファミサポ)事業」について、お迎えや預かりを手伝う「協力会員」の充足状況に地域によって開きがあることが琉球新報の調べで分かった。沖縄県内23地域のファミサポを対象に、協力会員1人に対する依頼会員数の割合を調べたところ、最も低い竹富町で0.6人だったのに対し、宜野湾市では11.8人に上った。

県内では特に本島中南部の都市部で利用希望者が協力会員を上回り、協力会員不足が深刻となっている。充足率は地域によって最大19倍超の開きがある。市町村などが運営し、使い勝手の良さから利用者が広がる中、支える側の確保が課題となっている。

協力会員1人当たりの依頼会員数が最も多かったのは宜野湾市の11.8人。那覇市は8.3人、豊見城市が9.3人、浦添市は7.3人、沖縄市は7.2人だった。ファミサポ運営関係者によると、これらの地域は子育て世代が多く、子の一時預かり支援の需要が高いのに対し、協力会員の確保が追い付かない状況となっている。うるま市は3.3人、宮古島市は1.9人と低めの市部もあった。石垣市は9.2人と離島地域でも高かった。

ファミサポは市町村や市町村社会福祉協議会、NPOなどが運営する。協力会員になるには24時間程度の講習を受ける。各ファミサポによると、日常的に協力会員として活動している人は登録数の3分の1程度で、実際は登録者数よりも厳しい運営という。ほとんどのファミサポが「協力会員が比較的少なく、確保に苦労している」という。

コロナ禍で協力会員育成の講習が開催できないことや、感染の懸念から活動休止を余儀なくされていることも、会員不足に拍車をかけているという。

協力会員、依頼会員の数は、ほとんどの地域で今年1月末から2月現在の値。協力、依頼とも登録した「両方会員」もそれぞれの会員数に加えて算出した。

(島袋良太)

ファミリーサポートセンター事業 地域住民の会員同士で育児を支える。利用料は1時間600円程度が多く、有償ボランティアである協力(提供)会員が保育園や習い事の送迎、子の一時預かりを担う。市町村やNPO法人などが運営。事務所や職員人件費などの運営費を国、都道府県、市町村が3分の1ずつ補助する。1994年に旧労働省の事業で導入された。