6月発生の大学生殺害事件に際し、遺族からコメントが発表された。「誤った情報がまことしやかに報道されていること/悪意のある情報操作/私たちの住まいはもちろんのこと さなの祖父宅にまで押しかける報道陣のモラルのなさ/この全てのことに疑問悲しみ憤りがあります」との悲痛な叫びだ。なぜ、変わらないのか――事件・事故が起こるたび、報道批判が巻き起こる。その結果、メディアの信頼性は低下し、ジャーナリズムあるいはジャーナリストに対する社会的な地位も下落、市民からのリスペクトは薄まっていく。それは、社会にとってどのような意味を持つのか。

端緒は犯人視

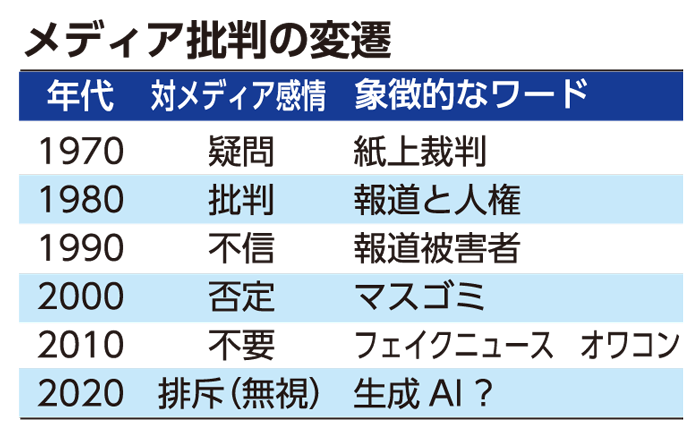

メディア批判の系譜は別表のようにまとめることができよう。1970年代から表面化するようになった批判の対象は当初、もっぱら事件・事故報道だった。最初の紙上裁判(ペーパー・トライアル)は、新聞がまだ社会的影響力が強いマスメディアだった時代のことであるが、被疑者の犯人視報道が主として刑事弁護をする法曹関係者から問題提起されたものだ。

80年代に入ると、『フォーカス』をはじめとする3FETと呼ばれる写真週刊誌が登場、ほぼ時期を同じくして小型テレビカメラの開発や中継技術の向上により、まさにテレビが「現場」に入る時代になった。記者会見場にも事件や事故の現場にも、スチールだけではなくムービーカメラの放列が生まれる時代の始まりだ。そうしたなかでの激しい取材合戦の結果、従来とは質量ともに異なるスキャンダル報道が発生する。

その結果、基本的人権の中核的権利であったはずの報道の自由が、人権と対抗的な関係として捉えられるようになった。報道界も対応策をとることを迫られ、それまでの被疑者呼び捨て報道を改め「容疑者」呼称をつけたり、新聞各社が外部有識者によって構成される紙面審査会を新設することになる。また出版界でも雑誌人権ボックスを設置、苦情相談窓口を置くことになった。しかし一方で、無罪推定原則は刑事法の原理で報道には適用されないと主張するなど、社会との溝は存在したままだった。

いったん沈静化したようにみえた事件報道であったが、オウム真理教事件などを契機に90年代には政治問題化し、法規制の動きもあった。これらに対し報道界は過熱集中取材向けにメディアスクラム対応、放送については現在のBPO放送倫理・番組向上機構を設置、人権侵害の救済と防止に関し目に見える対策を打ち出していった。戦後すぐにできた新聞倫理綱領が、現代的状況に合わせて全面改訂もされた。

情報の多様化

しかしいったん崩れたメディアへの信頼性はその後、さらに崩壊を続けることになる。とりわけ2000年代に入りインターネットが定着、情報の入手も発信も多様化する中で、いわば情報を「独占」してきた既存マスメディアへの風当たりはますます強まることになる。その流れは、10年代になってSNSが広がり、情報量が飛躍的に増大することと反比例して、フィルターバブルと称されるような、接する情報が狭まり偏在するような情報環境を生むことになる。

実際はアルゴリズム等で見えざる情報コントロールを受けつつも、逆に見える形での価値づけを行う新聞やテレビといったマスメディアを忌み嫌う状況が、より一層強まっているのが現在進行形の話だ。さらに、新聞やテレビに日常的に接していない層で、偏向批判をはじめとするマスメディア害悪論が広がる傾向が強いとされる。

そうしたなかで、古典的な実名報道批判に加え、被害者の実名を始めとするプライバシーを報ずることに対する嫌悪感が広がってきている。これは、2000年代に入ってからの被害者保護法制も含めた環境整備と、人権意識の高まりのなかで必然的に進んできたといえる。それまで、なおざりにされてきた存在であっただけに、ようやく社会の制度が追いついてきた結果でもある。しかし同時に、こうした実名に対する強い忌避感は、社会全体を匿名社会化し、責任が曖昧になったり事実が水面下に隠れ、正義が実現しづらい事態にも繋(つな)がっている。

さらに、報ずる側の「努力不足」も上乗せされていよう。2000年ごろまで、報道界は見える形での改善策を打ち出してきたものの、それ以降で被害者の人権を守るための施策としてどのようなものがあろうか。一方で、紙面や番組での「匿名」はどんどん進む状況だ。たとえば冒頭の大学生殺害事件においても、警察から「リーク」される情報は、もっぱら捜査関係者という言葉で括(くく)られるし、友人の証言は例外なく匿名だ。あえて厳しく言えば、発言に全く責任を取らなくてよい情報で世の中が溢(あふ)れかえっているわけである。

先にあえてリークと書いたが、実際には取材先との厚い信頼関係の下で、ようやく情報を入手し報道に至っている事実があると推察する。公務員としての守秘義務に反し、いわば形式的な違法行為を犯してまで情報を伝えようとしている警察と、聞き出すための努力を惜しまない記者との関係性は理解はできる。

見える化の努力

しかし実態として、警察が自身に不利な情報を出すことは考えづらい。その結果、警察に落ち度はなく犯罪に巻き込まれたのは本人・家族の対応のせいという構図が作られる可能性を否定できない。そうした情報の偏りを補うのが、周辺情報の聞き込みであったりするわけで、こうしたいわゆるローラー作戦的な関係者や周辺住民への聞き込みは、事件が起こるたびに批判の対象であるものの、圧倒的な情報量を有する警察に対抗して、事実に迫るための手段としてなお有効だ。

ただし問題はその時のメディアの姿勢である。被害者の過去を暴くかの如くの覗(のぞ)き見の気持ちを封印し、警察の情報隠蔽(いんぺい)を見破るための情報収集であるとの立ち位置を明確にする必要がある。同時に、メディアの信頼性を高めるために、伝える側の「悩み」も含めた見える化の努力が足りないことも確かだ。そして、これらを裏打ちするのが名前を含め事実にこだわる報道であろう。

捜査情報も住民証言も情報元を明示する姿勢を徹底してこそ、被害当事者が世間に知られたくないことであっても、社会に伝える公共性や公益性が明らかに優先するとして、あえて報じるジャーナリズムの社会的役割が理解されるのだと思う。実名報道を主張する報道機関自らが、率先して匿名化を選択している矛盾や欺瞞(ぎまん)を、読者・視聴者は見抜いているといえるのではないか。送り手と受け手の間にしっかりした信頼感があれば、被害者とりわけ遺族も、犠牲者の存在を記録し、事件・事故を解明するジャーナリズムの活動を支持してくれるはずだ。

(専修大学教授・言論法)