緑、青、空色―。口にくわえた筆先をキャンバスに丁寧に乗せる。優しい色彩が見慣れた名護市内の風景を描き出す。「ちょっと雑だけど」とはにかんだ表情で、絵に向かい合うのは鉢嶺克治さん(44)。交通事故による頸椎(けいつい)損傷で全身まひの障がいを負いながら、風景画やカレンダーの制作をしている。「たくさんの人に支えられた」。あふれ出るのは家族や友人、仲間への感謝の思いだ。

中学時代は卓球に打ち込み、高校時代はバイクに熱中した。それでも「特に目標もなく、なんとなく生きていた」と振り返る学生時代。毎日を「平凡に、のほほんと」過ごしていたが、高校卒業と同時に「何かしなくては」という焦りに駆り立てられた。

1990年春、「外から沖縄を見たい」との気持ちもあり、神奈川県の自動車部品工場に就職した。仕事は楽しかったが、遊びや趣味に興味が湧かず、淡々と仕事だけをこなした。「何をやっているんだろう」。約8カ月で退職し、沖縄に戻った。実家の設備会社で働いたが、中途半端に帰ってきたことを引きずり、悶々(もんもん)と過ごしていた。

20歳になった鉢嶺さんの身に突然の惨事が起こった。東村に1人でツーリングに出掛けた。その日は雨だった。バイクが転倒し、投げ出された体が直後に反対車線から走る車両に突き飛ばされた。途切れる意識の中、担架で運ばれる途中で体が徐々に動かなくなるのが分かった。「やってしまった」。真っ先に浮かんだのは家族の顔だった。「なんて謝ったらいいのか」。怖さや痛みより、家族への申し訳なさが募った。

病院を転々としてリハビリに励んだ。「感情を表に出しても気にさせるだけだから」。常に平然を保っていたが、家族が寝静まった夜は事故の後悔と悔しさを思い出した。「自分が何かしようとすると誰かに迷惑を掛ける。何をやっているんだろう。何でこうなったんだろう」。ベッドの上で涙があふれた。

医師や看護師、リハビリスタッフなどの励ましもあり、入院中も「まずはやってみよう」と、わずかに動く肘から先などを使ってパソコンなど気になったことに取り組んだ。2年間の入院後は、自宅で名刺の作成やデータ入力の仕事を引き受けた。デイサービスに通ってからも銀細工やTシャツデザインなどの仕事依頼が入った。仕事のつながりで、学生時代は狭かった交友関係がどんどん広がった。

デイサービスに通い始めたころの仲間の言葉を覚えている。「できない時はできないでいい。遠慮せずに人を頼りなさい。頼られて嫌な人はいないよ」。それから鉢嶺さんは「人に助けられている」と感謝を抱きながら「やりたいことをやろう」と胸に決めた。

絵を描くきっかけは、就労支援センターの職員の勧めで行った星野富弘さんの個展だった。同じ全身まひを負いながらも口に挟んだ筆で絵を描く星野さんの作品は「自分とは関係ないとどこか敬遠していた」。しかし、個展で癖のある「む」の字を見た時に気持ちが変わった。鉢嶺さんが口で挟んだ筆で書く「む」の字とそっくりだった。「同じなんだなあと、ただうれしかった。僕にもできるかも」と希望を抱いた。

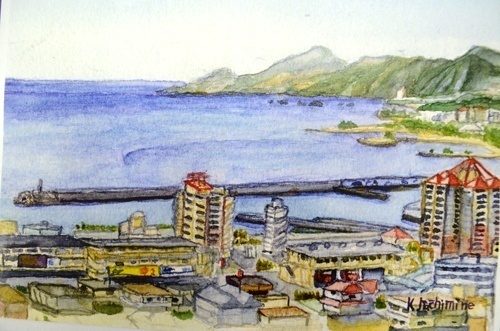

コントロールが難しい口先での作業は苦戦したが、筆に編み棒を足して長くするなど、工夫を凝らした。2007年に初めて、自作の絵でカレンダーを作成した。東江のひんぷんガジュマルなど、見慣れた名護の風景が味わい深く描かれた絵は評判で「ことしもカレンダーはありますか」と面識のない人からも声を掛けられた。「待っていてくれる人がいる」。これといった目標がなかった鉢嶺さんにとって、絵を描くことはいつしかライフワークになった。

「1人で生きるなんて絶対に無理」と断言する鉢嶺さん。「周りの人に助けられてここまで来た」と振り返る。「僕が活動を続けること自体でこれまでの恩返しをしたい」。絵を描いて10年。2回目の個展や10年目のカレンダー作成という新たな目標に目を輝かせている。

文・田吹遥子、写真・金城実倫

………………………………………………………………

はちみね・かつじ 1971年名護市生まれで名護商業高校卒業。19歳から神奈川県で働くが、約8カ月で沖縄に帰り実家の設備会社に勤める。91年に交通事故で頸椎を損傷し、全身まひに。その後は創作活動に励み、2007年から自作絵画のカレンダー制作を続けている。