沖縄科学技術大学院大学(OIST)免疫シグナルユニットの石川裕規准教授らは、細胞が関節リウマチ、多発性硬化症など自己免疫疾患を発症させる悪性の細胞になる新たなメカニズムを発見した。有害な細胞だけを狙うことが可能になり、副作用の少ない治療法の開発につながるとしている。日本時間30日発行の英科学誌ネイチャーコミュニケーションズ(オンライン版)に掲載された。

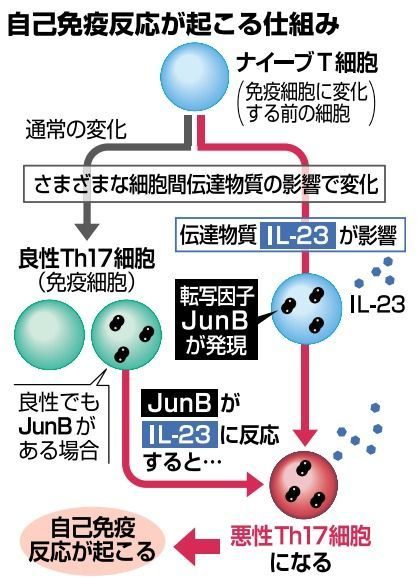

免疫の中心的な存在となるヘルパーT細胞(Th細胞)のうち最近発見されたTh17細胞は、悪性になると自己免疫疾患を誘発する。石川准教授らは、DNAに結合して細胞の性質を決める約1200個の転写因子うちTh17細胞に多い283個に着目。各因子の悪性Th17細胞への関わりを一つずつ調べて「JunB」が少ないと悪性Th細胞ができない一方、良性Th17細胞への影響がないことが分かった。

このJunBを欠損させたマウスは多発性硬化症と腸炎を発症しないことも確かめた。

現在、自己免疫疾患の治療は免疫システム全体を抑制する方法が中心で、病気と闘う力も低下させるなど副作用が大きい。薬剤でJunBの働きだけを抑えれば、副作用の少ない治療が可能になる。

免疫細胞間の情報伝達に用いられるタンパク質・サイトカインのうちIL―23が存在すると悪性Th17細胞が誘導されることが知られている。

石川准教授は「IL―23の働きでJunBが機能変換すると考えている。JunBを減らすだけでも発症を抑えられるが、この仕組みを解明できれば、治療の標的をさらに特定して副作用をもっと減らせる」と説明し、研究を進めている。