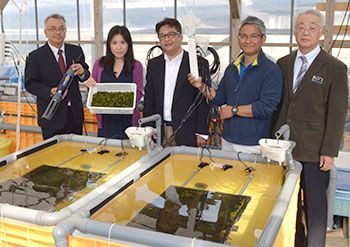

沖縄県でIT企業のOCCと琉球大、糸満市が連携し、IoT(モノのインターネット)を活用した海ブドウ養殖技術の確立に取り組んでいる。海ブドウは海水温が高くなる夏場に生産が減る課題があるが、水温など水槽内の環境をセンサーでチェックし、光合成に使う二酸化炭素(CO2)濃度をコントロールすることで生産量を従来の1・5倍に高めることに成功した。養殖業者の経営安定や夏場の需要に応えられるとし、設備やノウハウを販売する大学発のベンチャー企業設立を目指す。

新システムはインターネットにつながったセンサーで水槽内の温度やpH(水素イオン指数)、酸素量、濁度などを測定する。光合成に必要となるCO2は琉大工学部の瀬名波出教授が開発した気体を高濃度で水中に溶け込ませることができる装置で供給し、プロペラを使って水槽内をかき混ぜる。

日本バイオテックが運営する糸満市の海ブドウ養殖施設で2017年8~9月に行った実験で母草0・5キロからの海ブドウ増加量を比較したところ、従来方式の0・64キロから、新方式は1・15キロに増産した。特に培養開始から10日以降の成長に大きな差があり、実一つ当たりの長さも従来の平均45ミリから、65ミリ程度に伸びることが確認された。

新方式で育てた海ブドウの方が食感を維持できる期間も長く、保存性が高まる可能性があるという。

19年度の実用化を目指し、今年も実験設備を大型化するなどして検証を進める。

現在はCO2の供給を手動で行っているが、蓄積したデータを活用して適切な量を自動供給することを目指す。OCCの屋比久友秀取締役は「ITと養殖業の融合という、県内でこれまでにないプロジェクトだ。新しい分野に挑戦し、発展させたい」と意気込む。

養殖に必要なCO2は火力発電所などの排気から回収することも可能だ。瀬名波教授は「二酸化炭素の排出抑制と海ブドウの生産性向上が両立できる」と可能性を語った。

糸満市の山城毅政策参与は「養殖産業の近代化を進め、質のいいものを供給したい」と語った。