国立劇場おきなわ企画の新作組踊「伊野波節異聞(ぬふぁぶしいぶん)」(眞境名正憲作、うえちかずを演出)と「平敷屋朝敏(ふぃしちゃちょうびん)」(勝連繁雄作、幸喜良秀演出)が28日、浦添市の同劇場で上演された。

「伊野波節―」は、抑えた演技と地謡による心情表現という伝統様式を順守。「―朝敏」は様式を踏まえながらも勝連の自作曲を用い、現代的な演出を取り入れた。立方の眞境名、音楽家で詩人の勝連という両作者の個性を反映し、好対照な組み合わせで楽しませた。

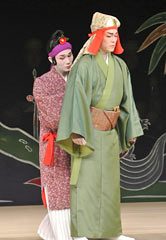

「伊野波節―」は、ノロの娘チラー(宮城茂雄)が、首里から来た役人の神山虎千代(神谷武史)と許されぬ恋に落ちる。虎千代は首里に戻る前日、チラーが待つ石くびり(石ころの坂道)に急ぐが、謎の男たちに止められる。

「散山節」など古典の名曲が多く用いられ、舞踊とともに思い悩むチラーや虎千代の心中を表現した。印象的だったのは、いつもの石くびりで二人が落ち合う場面。チラーは声を掛けるのを一瞬ためらうが、虎千代の背中に駆け寄る。いじらしく、揺れるチラーの心が伝わってきた。虎千代が去った数年後、ノロになったチラーは思い出の石くびりに登る。歌とつらねで主題の「伊野波節」をじっくりと聞かせた。

ほかにも民謡を用いた毛遊び、滑稽な「間の者(まるむん)」、京太郎(ちょんだらー)風の謎の男たち、虎千代との立ち回りなど見どころが満載だ。欲を言えば、見せ場が多すぎるのか、めりはりが弱い気もした。

「―朝敏」は、芸術にたけた朝敏(東江裕吉)と王妃ウミキタル(小嶺和佳子)の禁断の恋が世のうわさとなる。王府は、人々の心を乱し、政治を批判しているなどの嫌疑で朝敏を捕らえ、処刑する。

「風の詩」をはじめとする自作曲を用いた点が画期的だ。伝統的な楽器を用いながら古典の枠に収まらない曲調で、詩情あふれる旋律は文字通り「風」を思わせる。ほかにも独自の試みを随所に取り入れた。現代とつなぐ役割の「風の精」(大湾三瑠(みつる))が登場し、朝敏の自由な魂についてヤマトグチで語る。処刑される場面では、照明の明るさや色をドラマチックに変えて無念さを表した。間の者(阿嘉修、石川直也)は朝敏の組踊「手水の縁」のパロディーを演じるなど、全体的にエンターテインメント性が高かった。

伝統様式に新たな要素をどこまで取り入れるべきかは、人によって意見が分かれる。だが、創作が活発になり、それぞれが「組踊とは何か」と問い直すことは、琉球芸能にとってプラスに働くと思う。ほかの実演家も創作に挑戦してほしい。同時に我々見る側も、新作を楽しむだけでなく古典への造詣を深め、組踊の未来を考える姿勢を持ちたい。(伊佐尚記)