仕事が趣味だから

できる限り続けようかな

沖縄市中央のサンシティ商店街にある「きもの乃 なかそね」には数多くの反物が並ぶ他、オリジナルのかりゆしウエアもディスプレーされている。今の時代は着物を仕立てる人も少なくなり、反物をどう生かすか考えた結果、かりゆしウエアが主力商品になった。長年、夫の母から受け継いだ店を切り盛りする店主の中曽根朝子さんに話を聞いた。

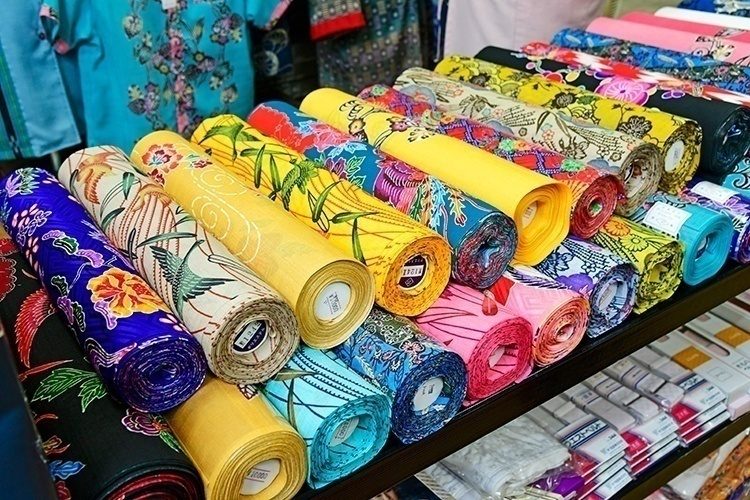

「きもの乃 なかそね」に足を運ぶと、数多くの反物がずらりと並んでいた。「ほとんど、うちなーむんの反物です。これは紅型、あれはかすり…」と店主の中曽根朝子さんが手に取り、柄の説明もしてくれた。

着物からかりゆしへ

中曽根さんは短大を卒業後、8年ほど銀行員として働いていたが、結婚を機に退職。当時、義理の母は現在の店の向かいで洋品店を営んでいたが、嫁が来たからと2階に呉服部を設けたという。着物について何も分からないまま働き始めた中曽根さんは、母に連れられ紅型工房へもよく出掛けた。

「子どもができてからは子育てしながら、次はこれ、次はこれとやることが多くて大変でした。毎日、精いっぱいで他のことは何も考えられなかったです」

長女を筆頭に長男、次男、三男と4人の子どもにも恵まれ、日々忙しく働いた。

「中曽根の母はとっても優しい人でした。当時は借金を抱えながら店の引っ越しもしたので母も一生懸命だったし、いつも『時は金なり』だよって、言われていました」と振り返る。

「お客さんから、これ何? と聞かれても何も知識がないのでお答えできませんでした。母からもいろいろ教えてもらいましたが、城間びんがた工房の城間栄喜先生や栄順先生、その他多くの先生たちの本をよく読んでいたので、本も私の先生になりました」と話しながら年季の入った何冊もの本をめくって見せた。

かつては紅型工房で染めてもらった本紅型も扱っていたが、今の時代は着物を仕立てる人も少なくなり、店にあるほとんどの反物が化繊に変わった。

「うちには反物がたくさんあるので、かりゆしウエアを少しずつ作って飾ってあります」

中でも一番、目を引いたのは夏物の紗(しゃ)の紅型に黒の紗を重ねて作る二重紗の礼装用かりゆしウエアだ。「男性用にと、試しに紗を重ねてみたら、ちょうどいいあんばいになったので作ってみました」。 ちなみに紗はあまり入ってこないため、いまのところ量産はできないという。

成人式は大忙し

一方、同店では貸衣装もあり、なぜか成人を迎えるコザ中学校出身の男子から毎年予約が入る。彼らの間で「成人式の衣装はなかそねの琉装」が伝統のようになっているらしく、10年以上も続いている。この日ばかりは人手が足りず、中曽根さんの家族らが着付けの応援に駆け付け大忙しだというが、中曽根さんは「来年も来るかな?」と楽しみにしている。

これまで40年近く店を営んできた中曽根さん。「子どもたちはそれぞれ仕事を持っているので、この店は私の代で終わりかもしれない。私にとってこの仕事は趣味だから、できる限りは続けようかな」と話す様子から、気負わず楽しみながらやっていこうという姿勢が伺えた。

取材中、中曽根さんは何度も「うちは小さな店なので、毎日シャッターを開けて、閉めるだけです」とおおらかに笑っていた。人柄がよく、着物の世界に関しては知識も豊富で、いつまでも話を聞いていたいと思わせる人だった。

(﨑山裕子)

きもの乃 なかそね

【住所】沖縄市中央1-9-5 (マップはこちら)

【電話】098-939-7171

【定休日】不定休

(2020年11月12日付 週刊レキオ掲載)