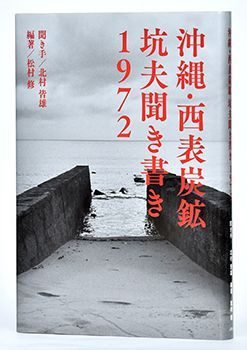

西表島。この風光明媚な島の北西部に炭鉱があったことを知る人はほとんどいない。明治の10年代から今次大戦まで60余年にわたり採炭が行われた。当初は囚人を動員し、国の内外(朝鮮、台湾)からも坑夫を集め、なかば国策として始められたものだ。

しかし今、炭鉱跡はガジュマルの気根に覆われ濃緑の樹葉に没している(本書口絵)。その炭鉱で働いた元坑夫たち11人からの聞き取りをまとめた。「一日五円だの言って、来てみたら七十二銭」「半トン一函(を)、二函出せ三函出せ」。出せなければ、「朝の四時から晩は八時九時まで、(坑外に)出られなかった」。「裸で、(薄い炭層切羽(きりは)は低いため)寝て掘るんですよ」「拷問は皮のムチとか木刀」。見せしめのため、死者も出るほどに厳しい責めだったが、逃亡者は後を絶たなかった。「逃げることできないよ。モルヒ(ネ)注射して(働かされた)」と台湾人元坑夫。

村民とは隔離され、坑夫たちとも分断された過酷な地底労働の日々…。現場を離れて30年近い歳月が流れ、皆70歳を超えた。年もとった。語る話には記憶の薄れたものもあるだろう。しかし、病(マラリアのまん延)に斃(たお)れ、事故で生命を落とした者たちは語ることさえ許されない。その悲しみを誰もが知っている。

それでも、老人たちの語る人生を一つ一つ紡いでゆくと、近代化日本のエネルギー産業の一端が垣間見えてくる。本書でも挙げているが、西表炭鉱に関しては、三木健氏による各種の資料、写真・新聞記事、聞き取りなどを調査、分析した著作がある。また、先日上映された「緑の牢獄」(黄インイク監督)は10歳のとき父に連れられて西表炭鉱に渡ってきた一台湾人女性の生涯を追ったドキュメントだ。併せてお薦めする。

表題にあるようにインタビューからあえて48年も経て刊行された本書には、忘却のかなたへと流されつつある人びとに思いをはせ、闇の中に葬り去られた人びとへの無念を思う、鎮魂の意味も含まれていようか。

(宮野芳一・編集者)

まつむら・おさむ 1948年北海道生まれ、映像制作プロデューサー。73年、映画「アカマタの歌―海南小記序説/西表島・古見」制作後、映像制作会社数社で短編映画、VPなどの制作に携わる。