1957年、瀬名波栄喜(92)は那覇軍港から米国行きの船に乗り込んだ。

米陸軍省のガリオア(占領地域の政府と救済)資金による米国留制度、いわゆる「米留」だ。行けるのは試験を通過した一握りだった。それだけではなく、米国民政府(USCAR)は思想監視を強め、大学にも目を光らせていた。留学生たちの間では「船に乗るまで、行けるか分からない」と言われていた。

船上から岸を見ると、「SAYONARA」とボードに文字があった。安堵(あんど)と誇らしさ、重圧などが押し寄せた。複雑な感情を振り切るように、見送る家族の姿が見えなくなるまで手を振り続けた。

留学先はセントラル・ミズーリ州立大。英文学や歴史、哲学などいろいろな科目を取った。英語は、沖縄でがむしゃらに本を読んでいたが、聞くことや話すことは苦手で、スピーチを副専攻にした。

即興スピーチの授業で教授が瀬名波を名指しした。「沖縄の反米感情について述べよ」。面食らったが、思い当たることがあった。米国のニュース雑誌「TIME(タイム)」で、ムーア高等弁務官が布令により那覇市長の瀬長亀次郎を追放したことが大きく報じられていた。

「悪いことを言えば追い返されるかもしれない」。不安が脳裏をかすめた。席を立ち、壇上に向かう瀬名波に視線が注がれた。壇上で重い口を開いた。「沖縄の人々は反米ではありません。沖縄では土地の問題があるし、言論の自由がないんです。自由、というのは米国の建国の精神でしょう。それが沖縄では踏みにじられている」。つたない英語のせいか、反応は鈍かった。

大学では日本人ではなく「琉球人」と扱われた。戦前は皇民化教育を受け、「琉球」という言葉も聞いたことがなかった瀬名波。「我々は琉球人なのか。自分のアイデンティティーはどうなっているのか」。軍国主義下でたたき込まれた自己認識を否定され、葛藤した。慣れない英語と被占領地出身という立場にもがいていた。

(文中敬称略) (中村万里子)

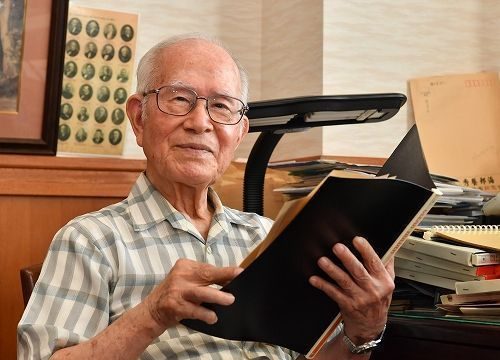

1972年に沖縄が日本に復帰してから来年で半世紀。世替わりを沖縄と共に生きた著名人に迫る企画。今回は、英文学研究者で琉球大教育学部長や名桜大学長を歴任した瀬名波栄喜さん。90歳を超えた今も「第32軍司令部壕の保存・公開を求める会」で活動を続ける瀬名波さんの原動力に迫る。