沖縄開発庁長官を務めた故上原康助氏が1997~98年に執筆した沖縄独立論の草稿が、約四半世紀を経て見つかった。「沖縄独立の志」と題し、日本から独立するにはどのような課題があるのか論じながら、沖縄の現状や可能性を解説している。

沖縄独立論は日本の在り方に直結する問題であり、沖縄県民にとっても本土の人間にとっても琴線に触れるテーマだ。

草稿のメモ書きには「日本政府に反旗を翻していると受け取らないでほしい」と慎重な表現が出てくる。沖縄の立場を悪化させないように配慮しつつ、独立の可能性を探ろうとしたのだろう。

日本本土から地理的に離れ、固有の文化を持つ沖縄にとって「経済的に自立できるのなら、日本から独立してもよい」という意識は本土復帰以前から根強くあった。だが、本土の側は「机上の空論だ」と高をくくり、なぜ沖縄が独立を語らねばならないのか、真意は何か、真剣に向き合ってこなかった。

復帰50年となる今も、全国の在日米軍専用施設の約7割が沖縄県に集中し、在日米軍の特権的地位を定めた日米地位協定の改定も進んでいない。沖縄県民の意思を軽視する日本政府の姿勢こそが、自立への強い思いを醸成してきたのではないか。

上原氏の執筆時に比べ現在は独立の機運が高まっているわけではない。若者の間には「もし日本から独立したら、甲子園に出られなくなるのか」といった笑い話があるという。しかし、これには笑えない落ちが付く。「沖縄代表として全国優勝した方が、独立するよりうっぷんを晴らせる」。複雑な感情の根底には、本土への怒りがあることを忘れてはならない。

共同通信が今春実施した沖縄県民調査によると、「独立論に共感できますか」という質問に肯定的な回答をしたのは約3割、否定的回答は約7割に上った。結果についてはさまざまな解釈ができるだろう。だが、復帰から50年たってもなお、独立論が一定の支持を得ている現実を本土の人間は重く受け止めるべきだ。

出版に至らなかった理由は今となっては分からないが、上原氏を知る関係者は草稿の発見を知り「まさかあの上原が独立論を真剣に考えていたとは思わなかった」と驚きを隠さなかった。

かつて上原氏の秘書を務めた金武町の吉田勝広元町長(77)も「沖縄が独立できないことを誰よりも理解していたのが上原だった。それでもあえて独立論を持ち出さざるを得なかった心の内を思う」と語った。

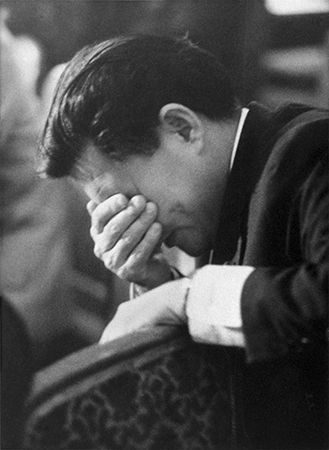

今から10年前の復帰40周年記念式典。上原氏は日本政府に向け「なぜ県民の切実な声を尊重しないのか」と言葉を振り絞った。この時は既に独立論を封印していたが、県民を二分しかねない命題を胸に、人知れず苦悩を重ねていたに違いない。

「政治家を辞めてからも、(沖縄を)ちゃーすが(どうしたらいいだろうか)が口癖だった」。知人たちが異口同音に語るのを聞いた。

(共同通信記者 名古谷隆彦)