▼(1)「海の青さに 空の青」名曲「芭蕉布」に忍ばせた沖縄の1音 から続く

普久原恒勇(つねお)(89)は、1932年11月14日、大阪西淀川で父朝山と母カメの間に5人きょうだいの長男として生まれた。生後間もなくして、朝山の兄である朝喜と妻鉄子の養子になった。借金を返すために父方のきょうだい全員が大阪に出稼ぎに出て、紡績工場で働いていた。

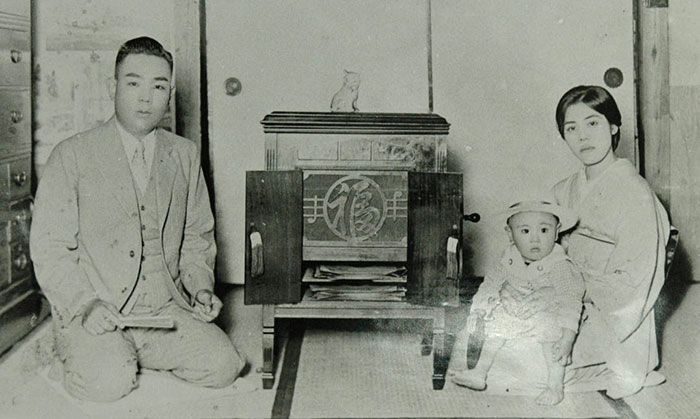

養父の朝喜は27年にマルフクレコードを興し、レコード制作事務所の自宅には、唄者や役者が出入りし四六時中三線が流れている環境だった。恒勇は「父はレコードの歌い手として一流だった。『チコンキー(蓄音機)フクバル』と言えば誰でも知っている。子どもの頃はそれが嫌で抵抗があったが、父のそばで育ったことで、いつの間にか(音楽が)身体の中に入っていた」と振り返る。

沖縄戦を生き延びて

2歳の頃、実父母が沖縄に帰らなければならなくなっても恒勇は大阪に残った。しかし身体が弱かった恒勇を心配した朝喜の提案により38年、実父母のいる沖縄へ帰郷した。越来村(現沖縄市)に移り、翌年、越来国民学校(現越来小学校)に進学した。45年、県立第二中学校(現那覇高校)への入学が決まっていたが、校舎が44年の10・10空襲で焼失し、校門をくぐることはなかった。

住んでいた越来村の住民は山原に避難する人が多かった。実父の朝山は防衛隊にとられたため、恒勇らきょうだい5人は母方の安慶田の実家に避難。防空壕(ぼうくうごう)にも入った。日本軍から配布された手りゅう弾を叔母が1個持っていた。家族で「何かあったらピンを抜こう」と話していたが、幸いピンを抜かずに生き延びた。米軍に捕らわれ、収容所を転々とした。防衛隊に出ていた朝山は戦死した。

戦後、コザ高校へ編入するが、退学した。軍人の宿舎の清掃業、アイロンやベッドメイキングの仕事をするハウスボーイとして米軍基地で働いた。職種は階級ごとに通訳、炊事、ハウスボーイと仕事の内容が異なっていた。「炊事は米軍の食べ物を手に入れることができ、炊事で戦果を上げる人がいっぱいいた」

当時は字の書けない米兵が多かった。ある時軍人から「恋人に『I LOVE』と書きたいが、スペルが分からないので教えてくれ」と言われた。恒勇がスペルを書いて教えると軍人がとても驚いていたことが記憶に残っている。

音楽と向き合う日々

49年、17歳の恒勇は再び大阪に戻るため、密航船に乗り鹿児島に向かった。船には10人程度が乗り合い、与論、沖永良部、喜界島と島伝いで、1週間がかりで到着した。汽車で大阪に向かい、身寄りのいない人が滞在する施設に2、3日滞在した。朝喜が迎えに来て、戸籍を新たに作った。

クラシック音楽の勉強がしたかった恒勇は安価でギターを手に入れ、近くにあるクラシックギター教室に通った。演奏家になりたいという一心だった。大阪音楽院に進み、西洋音楽の基礎である和声楽とバイオリンを学んだ。西洋音楽を学んだことが沖縄音楽を振り返るきっかけとなった。「西洋音楽の美しさに対して沖縄はどうか。沖縄音楽の美しさを見落としていただけ。西洋音楽を学んでいなかったら作曲家にはなっていない」と語る。52年、レコード制作販売を再開した朝喜の下で、さまざまな西洋楽器を弾いて演奏に参加し、レコード制作に携わるようになった。

59年に帰郷し、活動拠点をコザに移した。センター通り(現パークアベニュー)で音楽教室を開いたり、米軍の将校クラブでギター演奏のアルバイトで食いつないだりした日々もあった。当時の沖縄は、マルタカレコードが盛況を見せていた。

恒勇は朝喜から引き継いだマルフクレコードを再興するために、プロデュース活動へ本格的に取り組んでいく。マルフクレコードでプロデュースした初期の歌い手は喜納昌永、嘉手苅林昌、山里ユキ、小浜守栄らがいる。知人の協力を得て良い歌い手を探し、ラジオ沖縄や琉球放送で録音した。

60年を境に日本のレコードが78回転のSP盤から45回転のEP盤(ドーナツ盤)へ移行していた。恒勇が手掛けた喜納昌永の「通い船(ぶに)」、石原節子と城間ひろみの「ちぶみ」をカップリングしたシングルは沖縄で初めて1万枚を超すセールスを記録。ジュークボックスの流行とともにレコードは次々と売れ繁盛した。

「芭蕉布」を発表

61年に発表した「月(ちち)眺み」が恒勇のデビュー曲となり、プロデュース業に加えて作曲活動を本格的に進める。65年の「芭蕉布」は、ハワイ生まれの県系3世、当時19歳のクララ新川のために作曲した。琉球のリズムになかった3拍子を採用。歌詞の「我した島沖縄」の一節に、琉球音階をアクセントに取り入れ、沖縄の雰囲気を感じる曲調を生んだ。「芭蕉布は沖縄の人のために作った。これまでにない沖縄民謡を作ろうという意識が異様にあった」。西洋音楽でも既存の沖縄民謡でもない、新しい沖縄の楽曲作りに情熱を傾けていった。

沖縄の日本復帰前後の喧噪(けんそう)から、恒勇は距離を置いていた。民衆のうたである沖縄の民謡とひたすら向き合い、音楽作りを通して沖縄に回帰した。「沖縄がアメリカ世になっても、ヤマト世になっても、ここが琉球であればいい」

68年、沖縄の古い民謡の採譜も続けた。新しい曲を作ろうと、作曲家の成田為三らの「赤い鳥運動」に習い、恒勇は詩人らを集めて「沖縄歌謡詞集団」を結成。「新しい沖縄のうた」運動を起こした。

復帰の前年の71年、楽譜集「五線譜による沖縄の民謡」を発行する。沖縄民謡の素朴なメロディーをより多くの人に知ってほしいという願いがあった。わらべ歌や沖縄民謡から、100曲以上を手書きで採譜しコードを付け、ギターやピアノで演奏できるようにした。解説は琉球放送の上原直彦や音楽家の照屋林助、プロデューサーの備瀬善勝、作詞家の朝比呂志ら。

ギターを習う若者やバンドマン、教壇に立つ音楽教員から楽譜集は重宝がられたという。恒勇は序文にこう寄せた。「―すさんだ時代に相応(ふさわ)しく、きれいな旋律に、動きがはっきりしたものを選んだ。たいして、とりえのない沖縄に<うた>だけは、かくもたくましく生きている―」(『五線譜による沖縄の民謡』序文より一部引用)。

歌い継がれる喜び

作曲とプロデュースを手掛けながら、フォーシスターズやホップトーンズら歌い手を育て上げ作品を次々と発表した。2021年には、恒勇の作曲活動60周年記念コンサートが延期を経て2公演実施された。

第1弾「―BASHOFU―」(沖縄市、ミュージックタウン音市場主催)ではフォーシスターズやでいご娘、前川守賢、饒辺愛子らベテランの歌い手が出演し、恒勇作曲の名曲を披露し、観客を喜ばせた。第2弾の民族音楽「史曲・尚円」演奏会(まちづくりNPOコザまち社中主催)では三線や箏、太鼓、胡弓などオーケストラ編成で壮大な音楽絵巻を奏でた。「歌い継がれるのは、非常にありがたいしうれしい。うたが歌われている間は生きている、命があるということだ」と喜びを語った。

恒勇は「民謡の中には(沖縄の)真実がある」と語る。沖縄音楽の中にある普遍性を追求してきた。「身体の中に音色や、庶民の感覚がなければ、絵に描いたような民謡しか生まれない」と指摘する。「新しい音楽を作りたいと思っているのであれば、外国の音楽も勉強し、琉球を意識して作ってもらえるとありがたい」と次代を担う歌い手や演奏家にエールを贈った。

(文中敬称略)

(田中芳)