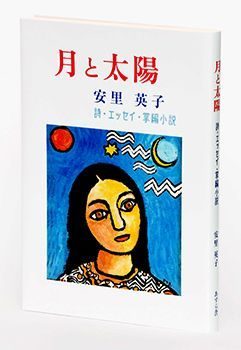

安里英子さんの『月と太陽』を読んだ。闘病生活の最中に上梓した作品である。巻頭詩の「月と太陽」の20数編の詩、「エッセイ」20編、末尾は「掌編小説」の3作品の構成である。動かしようのない、生まれ育ってきた家族と場所や空間。身の回りの人物と空気感がふつふつと熱を帯びて少女期からの著者の肝を揺さぶる。早熟であり、思考と精神、心を混在させ上昇しようとする熱情を制御しつつ無音にアンテナを巡らしていく。

中原中也、ランボー、カフカ、金子光晴、西脇順三郎に傾倒した若い頃。「自己愛と自己嫌悪、自己否定」多感な少女は、どのように自己と折り合いをつけてきたのだろうか。詩の「時は満ちて」では「女たちの 吐息で 土を湿らせ そのふくよかな手の平から未来を生ましめよ」この島のオナリ神となる。

「ハベル 孵でる」は「朝焼けに ハベル 孵(す)でる ティダ昇り ハベル 華やぎ 影ひとつ」は、太陽神を愛(め)でる。「もはや私を癒してくれるのは」は、自身の発病、身体の激痛がバイオリン協奏曲の美しい響きと無意識につなぎ、広げる。

それはきっと、幼年期に身についた精神の技術なのか。一見、清々しく柔らかなしぐさに包まれた英子さんは「大きな闇を秘めたまま」と言う。著者が述べているように、評論的文章も数多く書いてきた。それは生身の個をさらけだすことはなかった。詩作はその表裏かもしれない。

末尾のショートショートの掌編小説「悪夢より 餓鬼」は父親を主体にした家族の肖像であるが、映像が見えるような、逃れようもない自身の家族のリアリズムを内面からえぐっている。父親の世話をしながら、向き合わざるを得ない少女の内面の襞(ひだ)が揺れ動くさま。欲求、希望、夢、自己愛が駆け巡る。家族愛と憎悪、振り子は振幅を広げていく。

母親となっても父性愛のコンプレックスがふつふつと夢を抱えて表出となる。肝ぐくると夢見る乙女が揺れることはもうない。

(ローゼル川田・詩誌あすら同人)

あさと・えいこ 1948年那覇市生まれ、詩人・ライター。2017年山之口貘賞受賞。著書に「沖縄・共同体の夢」「新しいアジアの予感」など。