国連が提唱する持続可能な開発目標(SDGs)は県内でも認知が広がり、市民や企業の取り組みも活発化してきた。2022年度の琉球新報のSDGs特集は県内を中心に国内、海外の話題を紹介し、県民が気軽に参加できるアクションの情報を提供する。今回は5月に那覇市で開業した、海中ごみ拾い専門のダイビングショップや県内外のプラスチックごみの現状と課題などについて紹介する。

宝探し感覚 事業化模索

海中ごみ拾いを専門としたダイビングショップ「Dr.blue(ドクターブルー)」(那覇市)が5月30日に開業した。事業を立ち上げた東真七水(あずま・まなみ)さん(29)は、楽しいごみ拾いをモットーに「シリアスになりがちな環境問題をポップに伝えたい」と話す。ボランティアの印象が強いごみ拾いだが、新たなエンターテインメントとして事業化を模索する。

同ショップのサービスは、海中ごみ拾いスポットの難易度に合わせて「名人」「達人」「鉄人」のコースに分け、北谷町砂辺や浦添市牧港、金武町などの海に潜る。空き缶やお菓子の袋など身近なごみが多く見つかる簡単な場所から、視界が悪く海と同化したごみを探さなければならない難易度の高いスポットまでさまざまだ。

料金は1万2千円~1万4千円で、参加にはダイビング教育機関PADIが認定するアドバンスドオープンウォーターダイバー以上の資格が必要となる。

海中ごみ拾いでは、日本製の使い捨てプラスチックごみが多いというが、50~60年前に製造されたビンや空き缶、バイクや暴走族のステッカーなど珍しいごみとの出合いもあり、宝探し感覚で楽しめる。東さんは「タイムカプセルを開けたような感覚があり、ロマンチックでもある」と話す。インスタグラムでも情報を発信している。

東さんは奈良県出身。2019年の沖縄旅行でダイビングを体験したのを機に、海に関心を持ち始めた。ダイビングのライセンスを取得し、20年秋に沖縄に移住した。

事業の確立に向けて模索が続くが、これまでに約20人が参加し「リピーターもいて、お客さんには面白いと感じてもらえている」と手応えをつかむ。

今後は、個性豊かなごみを生かしてリサイクルする過程までを客と一緒に取り組むサービスを提供するなど新たな展開も考える。

ごみ拾いをする中で、捨てられたタイヤなどのごみを魚がすみかにしている光景を見かけることがあるという。東さんは「そうなる前にごみを拾えたらと思う。私1人がいくら拾っても海が汚れるのを止めることはできない。『1人の1歩より100人の1歩』を大事にしたい」と話した。

プラごみ深刻 年535トンに

沖縄の海岸には、絶えずプラスチックごみが流れ着いている。県環境部によると、2020年の県内全域の海岸漂着物回収量は、535トンとなっている。海に流れ着くごみの量は毎年増減を繰り返し、深刻な問題となっている。

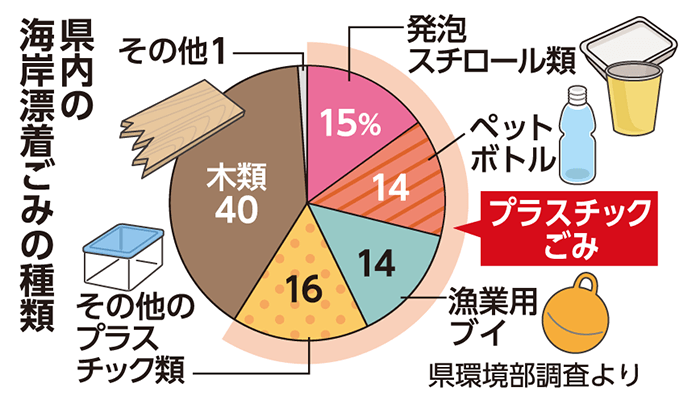

マスクや紙おむつ、ビニール製品、ゴムやインクなど日常生活にプラスチック製品はあふれている。海岸漂着ごみを種類別に見ると、発泡スチロールやペットボトル、漁業用ブイなどプラスチックが6割を占める。

プラスチックは分解されずにそのまま自然に残ってしまうため、景観の悪化や環境汚染、生物が誤ってごみを食べてしまうなどさまざまな影響を引き起こす。

特に沖縄は、河川が短いため陸上のごみが雨風で海に流れされやすい特徴があり、沖縄本島は日本製のごみが多いという。一方、宮古や八重山などの先島地域は中国や台湾など近隣アジア諸国からの漂着ごみが多い。

世界的にみても、現在の使用量のままだと海のプラスチックごみの量は増え続け、2050年には魚の量より多くなると言われている。

これらの問題の解決策として県環境整備課一般廃棄物班の喜友名康幸班長は「使い捨てプラスチックの使用量を減らすことが重要だ」と話す。

県では、21年度からプラスチック問題に関する万国津梁会議を設置し、プラスチックごみの削減やリサイクルに向けて2年間かけて提言をまとめている。

最近では、企業が使い捨てプラスチックの使用をやめ、自然に分解されやすい紙製や木製に切り替える動きもある。

県民ができることとして、喜友名班長は「長く使える製品やプラスチックの代替素材を使うことで、ごみを出さないことが大事だ」と話した。

SDGs(持続可能な開発目標)は2015年、国連サミットで採択された国際社会の共通目標。環境問題や貧困などの人権問題を解決しながら経済も発展させて持続可能な未来を創ろうと、世界中で取り組みが進められている。

取材・中村優希