シンクタンクの九州経済調査協会(福岡市)はこのほど発表した「2023年版九州経済白書」で、九州・沖縄・山口の観光スポットなど1154カ所の来訪者の動向分析をまとめた。県内(298カ所)では、20年の新型コロナウイルス感染拡大後、ほとんどで訪問者数が減少したが、自然や景観を楽しめるビーチなどでコロナ前より増加したスポットがあった。道の駅やゴルフ場などの施設も、来訪者数の減少幅が比較的緩やかな傾向がみられた。

沖縄銀行とおきぎん経済研究所が16日、那覇市内で九州経済白書の説明会を開き、同協会調査研究部の松嶋慶祐次長が県内を含めた動向を報告した。

分析には、観光に特化した同協会の人流分析ツール「おでかけウォッチャー」を活用。スマートフォンアプリの位置情報を使い、居住地から20キロ以上離れたユーザーの「観光など非日常の移動」を抽出、各地の来訪動向を集計している。

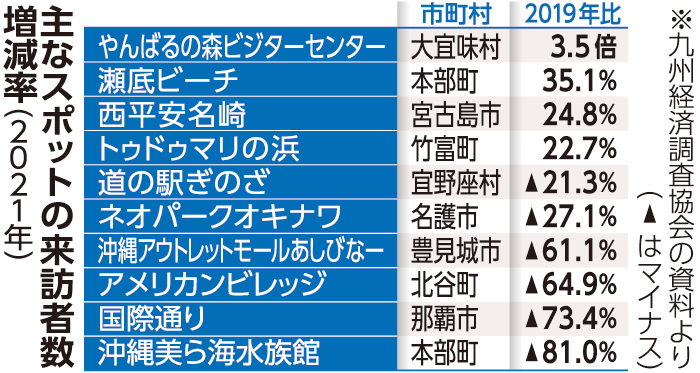

コロナ前の2019年と比較した21年の県内各地の来訪者数の増減率は、代表的な観光スポットである国際通りで73.4%減、沖縄美ら海水族館で81%減などと、県内298カ所のうち多くの地点で落ち込んだ。

一方、7カ所ではコロナ禍で訪問者数が増加していた。このうち、大宜味村の「やんばるの森ビジターセンター」(3.5倍増)など20年以降にオープンした地点もあるが、本部町の瀬底ビーチ(35.1%増)や宮古島市の西平安名崎(24.8%増)、竹富町のトゥドゥマリの浜(月ヶ浜、22.7%増)など、海や自然が満喫できるスポットもコロナ下で訪問者数が伸びた。

こうした傾向に加えて、九州全体で「道の駅」やゴルフ場といった施設でも訪問者数の減少幅が比較的抑えられている特徴が浮かび上がったという。松嶋次長は、コロナ禍でアウトドアの活動が見直されていることに加え、自然の風景を見たり、特産品を求めたりする旅行需要が高まっているとして「リピーターを確実に生んでいる事例もあり、観光コンテンツをいかにつくるかを考える上で重要になる」と強調した。

(當山幸都)