3カ月で書いたという40編。「猛烈な勢い」「何物かに憑(つ)かれた憑依(ひょうい)状態」と「あとがき」で書いている。詩作精神の先に、沸々とさまざまな題材が湧いたのだろう。タイトルの「卵生」はおそらく、それだ。散文詩編というが、行分け詩もある。だが、行分けも散文的だ。

伊良波は沖縄の詩人のなかでもっとも詩集を量産していることは周知。この多産な詩作精神は80歳になってもなお盛んである。「詩を書くことが生き甲斐なのだ」(詩が書きたいから書いている)。もう迷いはない。書いてたまったら本にする、この熱情。言葉が湧いたら紡いでいく自然さ。作品の彫琢(ちょうたく)よりも対象を語ることに言葉を費やしているようにみえる。祖先、父、母、島の民俗、島の民、神話、女、心への思念が縦横に織り込まれる。

この詩集は自伝、肯定、語りの文学だ。人生と詩が葛藤を避け、融解した言葉が並ぶ。「曲がりくねった人生」「煩悩」を経て、いまや悟りの境地から繰り出す還相(げんそう)の言葉。たとえば「誕生日」。

「ここにあらためて、地球上のすべての人類の誕生日を祝福します。」「ロシアのプーチンも誕生日おめでとう。」「愛人の子も、私生児も、誕生日おめでとう。」「見知らぬ男に手を引かれてヤマトの国へ旅立った妻も誕生日おめでとう。」

全的肯定のような書き方、それが伊良波詩の現在なのだ。おそらく「評価」はどうでもいいと思っているのだ。私は、言葉の事象に文学性をみる文学主義の立場を持つものだが、詩にはやはり詩的感性が反映しなければならないと思う。なので、この本に収録されたものをすべて詩と呼ぶにはためらいがある。「散文」として読んでも「散文詩」と読むには躊躇(ちゅうちょ)するものがある。体験、知識、思念を叙述することが即詩になるとは思えないからだ。対峙(たいじ)、複眼の感性が時代や世界と交叉(こうさ)して新たな言語を生み出す営為が必要である。詩的感覚で対象を異化する言語行為、そこにある未知の創造と深み、その発見をみたい。素材に依拠、同化すぎずに、詩的感性や想像力を生かしたポエジー溢(あふ)れる言語表現をみたい。

(松原敏夫・詩誌「アブ」主宰)

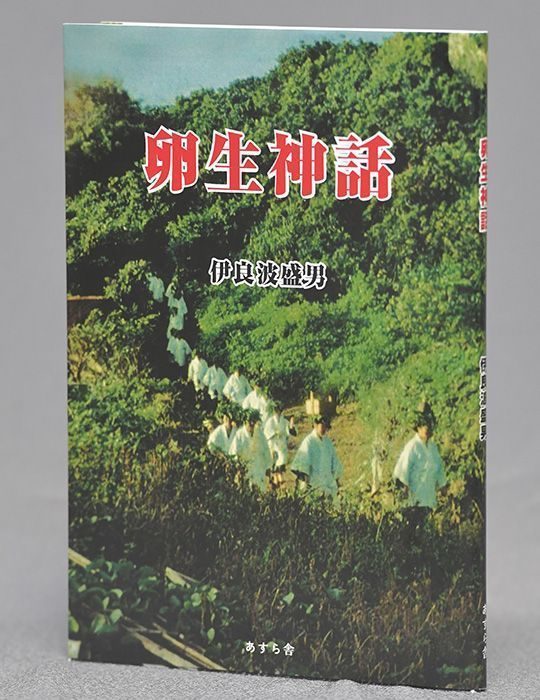

いらは・もりお 1942年池間島生まれ、あすら同人。第2回山之口貘賞、第8回平良好児賞など受賞。詩集に「神の鳥」「人類」など、小説に「明けの明星」「残光」など。