川端康成文学賞を受けた短編「レールの向こう」の中で、脳梗塞で倒れた妻を病院に見舞う「私」は、過去を回想していく。まるで記憶障害を抱える妻の分を補うかのように-。

この短編で「お前」という妻への呼び掛けは、私たちに印象深い、かつての「カクテル・パーティー」の糾弾する二人称ではなく、あくまでも優しい名指しである。妻をまなざす視線はいとおしさにあふれている。

病院の窓を通して「私」の目に見える風景は、過去を想起する視線とあいまって、どこか現実離れした美しさを湛(たた)えている。その中で家族や交友関係をめぐる思索や回想が進んでいく。

6編の短編にはいずれも死の影がほの見えるが、登場人物たちは恐怖や不安にあおられるというより、清浄と静謐(せいひつ)を感じているようだ。

全編を通じて、沖縄の歴史・記憶が作者の身体を駆け抜けていく。移民、民俗、あるいは直接語られることはない沖縄戦。しかし読者の前に差し出された作品は、「沖縄」が捨象され透明性を獲得しているかのように見える。すべては昇華され、あとには一抹の寂しさと達観した末の優しさが漂う。ハワイでアンスリウム畑の写真を撮って祖父の遺骨とともに沖縄の家族に送ろうと決心する「エントゥリアム」の最後の場面は、この短編集の特質を表すものとして読むことも可能であろう。

最後に置かれている「天女の幽霊」は新都心を舞台としている。その場所こそ「カクテル・パーティー」の主人公が50年前、事件に遭遇した基地の跡なのである。かつて基地だった場所で現代の物語は新たに紡がれていく。半世紀かけて始まりの場へと回帰したにもかかわらず、「沖縄」をめぐる語りに終わりがないように、大城文学もいまだ完結することはない。

「沖縄文学」を思考/試行するために、大城の小説を戦後沖縄文学の古典と位置づけるのではなく、常に現在形で読むことが私たちに求められているのではないかと、89歳の作家の新作を読んで思いを新たにした。(崎浜慎・作家)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

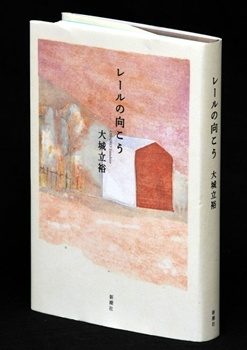

おおしろ・たつひろ 1925年、中城村生まれ。67年、「カクテル・パーティー」で沖縄初の芥川賞。93年、「日の果てから」で平林たい子文学賞。今年「レールの向こう」で川端康成文学賞。