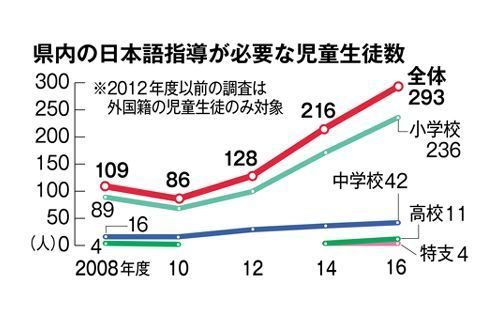

沖縄県内の小中高校や特別支援学校で、海外での生活が長いことや保護者が外国人などの理由で日本語指導が必要な児童生徒が2016年度で92校の293人だったことが5日までに県教育庁の調査で分かった。調査は文部科学省の依頼を受けて2年に1度実施しているもので、県内は08年度の47校109人から8年で約3倍に増えている。

調査では各校で担任教諭などが「日本語教育での支援が必要」と判断した児童生徒の数を集計した。県教育庁の担当者は、県内で日本語に支援が必要な児童生徒が増加した背景について「12年度から外国籍の子どもだけでなく、日本国籍の子どもも調査対象になったためだ」と説明する。また、県内での外国人留学生の増加なども背景にあるとみられる。

県教育庁は本年度、日本語指導専門の教員をニーズの多い山内小や普天間第二小など13校に配置しており「今後も文部科学省の定数増に合わせ、専門教員を増やしていく」としている。配置校の多くは宜野湾市や沖縄市など米軍関係者の多く住む地域や、恩納村など沖縄科学技術大学院大学(OIST)の関係者が多く住む地域にある学校となっている。

琉球大の野入直美准教授(比較社会学)は、担任教諭が日本語支援の必要性を判断している現状を指摘した上で、「日本語での学習では支障のある児童生徒も多い。客観的に支援の必要性を判断する指標が求められる」と強調した。