近年、石垣市の白保竿根田原(さおねたばる)遺跡や南城市のサキタリ洞遺跡の発掘・研究が進み、琉球諸島の旧石器時代の様子が次々と明らかにされている。

県内では、港川人をはじめとして10カ所の遺跡から旧石器時代の化石人骨が発見され、沖縄は日本における旧石器時代研究の最前線とも言われる。しかし、他の都道府県で発見された化石人骨は数カ所しかない。なぜだろうか?

それは琉球諸島の島々はカルシウム分の多い石灰岩で島が成り立っており、化石人骨が残りやすいのが理由である。一つの疑問から琉球列島の成り立ち、旧石器時代の人々の姿などを学ぶ一歩となる。

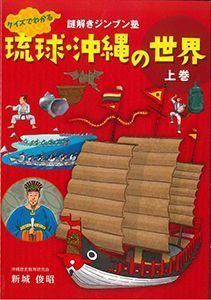

本書はこのような素朴な疑問から琉球・沖縄史に迫っていく構成となっている。20テーマ146の疑問(本書ではジンブン・謎解きと表している)を設定し、旧石器時代から近世琉球までの歴史が解説されている。

人が学ぶとき、大事なのは疑問を持つことであると言われる。疑問という学びの基礎を中心にして通史が書かれることは、読者にとってもうれしいことだろう。

浦添市仲間交番前にある石碑にはおもろが刻まれている。そのおもろでは、昔、浦添は何と呼ばれていただろう?

1816年に琉球に来航したバジル・ホールが、琉球の役人に西洋料理をふるまった。その時、琉球の役人が食べなかったものは何だろうか?

右の謎解きの答えは「渡嘉敷」。左の謎解きの答えは「チーズ」である。このような「誰かに話したくなるトリビア的な」謎解きやコラムも書かれている。小学校高学年の児童、中学校の生徒にも楽しんで読み進められる工夫がされている。

琉球・沖縄史はときに複雑で難しい歴史である。しかし本書から楽しく琉球・沖縄の世界を学べる。また児童・生徒の読者には歴史・文化・社会に対して、疑問を持ち深く学ぶという気付きが得られることを望む。

(大城航・沖縄歴史教育研究会)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あらしろ・としあき 1950年、本部町崎本部生まれ。高校教諭を経て、沖縄大学客員教授。沖縄歴史教育研究会顧問。専門は琉球・沖縄史教育。著書に「高等学校琉球・沖縄史」「沖縄から見える歴史風景」など。