小さい頃、頭について離れない恐怖があった。明日目が覚めたら、おとーさんとおかーさんがいなくなってたらどうしよう。ふたりが、死んじゃってたらどうしよう。そう考えると、恐ろしくて目を閉じることができない。

少し大きくなると「アクマ(と私が呼んでいた何者か)」が頭の中でことあるごとにささやいてくるようになる。横断歩道の、白いところだけを踏んで歩けないと、ふたりはどこかに行っちゃうかもよ。お風呂場で、石鹸を元の位置に戻さなかったら、いなくなっちゃうんじゃない。目の色を変えて私は横断歩道の白いところだけを歩き、石鹸もタオルも決められた場所に整え、それでもやっぱり、その恐怖はどこかへ消えてなどくれないのだ。

今の私にとってもなお、両親との別れは「恐怖」のひとつだ。だが、かつて「恐怖」でしかなかったものにも、やがて「慣れ」が訪れるのだということを経験で知った。あらゆる恐怖に際して、慣れはグラデーションを成して私たちを染めていく。別れとか孤独とかを前に、身を処す方法がだんだんわかってくる。親たちとの別れも、そんなふうなのだろうか。幸いなことに2人とも元気なので、まだ想像もつかないわけだが。

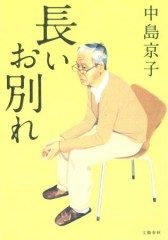

だからとにかくこのタイトルにやられた。『長いお別れ』。認知症を患った父親とその妻、娘たちの物語。そうか、別れは突然ではなく、少しずつ訪れるのだ。胸の中の何かが溶けていく。

物語は「最近ちょっと言動がおかしいお父さん」から始まり、いくつかの風景を経て、永遠の別れに至る。その間に描かれる風景たちが、何だろう、とても生活臭に満ちているのだ。妻が用意したらっきょう漬け、夫が丁寧にはがしたチョコレートの包装紙。「親との別れ」もいや応なく「生活」と同時進行なのである。妻にも、娘たちにも孫たちにも、それぞれの事情と生活がある。幾重にも交錯する彼らの日々は、のんきだったり、切実だったり、せわしなかったり、滑稽だったりする。そのことに、読み手は柔らかく救われる。

そして時が過ぎ、親の記憶の中から自分たちのことが薄れゆく過程を家族は味わう。いつだって自分を案じてくれた人が、まるで出会ってさえいなかったみたいな風情で自分を迎える。そして、人は、そのことにさえ適応していく。各々のペースと方法で。そんなふうにして日々を重ねてきた一家に訪れる、ほんとうの「お別れ」。その穏やかな幕切れに私は、読み終わった姿勢のまま動けないでいる。

(文芸春秋 1550円+税)=小川志津子

(共同通信)

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

小川志津子のプロフィル

おがわ・しづこ 1973年神奈川県出身。フリーライター。第2次ベビーブームのピーク年に生まれ、受験という受験が過酷に行き過ぎ、社会に出たとたんにバブルがはじけ、どんな波にも乗りきれないまま40代に突入。それでも幸せ探しはやめません。