世の中の話題をちょっぴり変わった視点で取り上げる企画「てみた。」も16回目。取材班は焦っていた。「ネタがない…」。

誰かがつぶやいた。「珍しい料理を作ってみた。これなら手っ取り早いかも」。白羽の矢を立てたのは、とろりとした食感と優しい甘さがくせになる「ミキ」だ。ところがどっこい、この不思議な飲み物は実に奥が深かった。

足かけ1カ月に及んだ調査の結果を、楽しく真面目にお伝えする。

9月14日。会議室に集まった面々は「ミキ」の名前にそれぞれ反応した。「懐かしい」「聞いたことはある」「何ですかそれ」

ミキづくりを提案したのりちゃん記者は驚いた。沖縄のソウルフードならぬソウルドリンクだと思っていたのに意外と知られていない…。宮古島の祖母の家で飲んだ「マルマサ」の細い缶は夏休みの思い出。地元糸満では、市場でミキを飲みながら母親の買い物が終わるのを待っていた記憶もある。会議の後すぐに文献をあさり始め、めくるめくミキワールドへ迷い込んだ。

起源は口で噛んだ!?酒

ミキは漢字で「神酒」と書く。祭事の際に米や麦を発酵させて造ったものをいい、今でも地域によって「ウンサク」や「ミス」「ミチ」と呼ばれて、年中行事のウマチーに集落や門中で造って供えるところも多い。その原型は「口噛(か)み酒」。米など穀物を噛んで吐き出したものを容器にためて発酵させたお酒のことだ。昨年大ヒットした映画「君の名は。」では物語の鍵を握るアイテムとして登場し、ネット上をざわつかせた。

15世紀に書かれた「朝鮮王朝実録」には那覇での見聞で「酒は15歳の処女が口をそそいで飯を噛んで発酵させた」とあり、与那国に漂着した人の報告では「水につけた生米を女性が噛んで、木おけに密閉しておくと3、4日で熟し、それ以上おくと酸っぱくなった」と伝えている。また、18世紀ごろに中国から琉球にやってきた冊封使の記録では、口噛み酒を「乳酪(ヨーグルト)みたいでほんのり甘い。女子の口で造ったと聞いて中国人はあえて飲まなかったが、琉球人は競って飲んでいた」と言っている。口噛みの前には女性たちは魚など臭いが強い食べ物を避けたり、直前にサトウキビや塩で歯をきれいにしたりしたという。

神酒には、口で噛まず麹(こうじ)菌で発酵させたものもあり、米だけでなく麦や粟、芋を使った地域もあった。そして口噛み酒の習慣は廃藩置県の前後に急速に廃れたという。

近代化で意味合い変化?

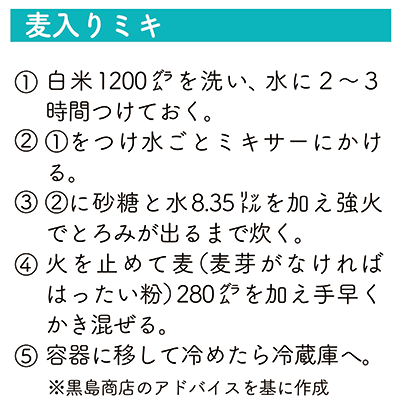

現在市販されているミキは、発酵させる前の状態の「清涼飲料水」で原料は米・麦・砂糖が主だ。商品化されたミキの発祥が糸満であるため、米に麦を加える糸満式が広がったようだ。

糸満ではウマチーのときに門中でミキ造りをしてきたという。海人の町でどうして豊作祈願のウマチーが盛んなのか? 沖縄国際大非常勤講師の稲福政斉さんは「農耕儀礼というより門中行事という意味合いが大きいのでは」と語る。米に麦を加えたのは味を追求した結果と推測。ミキ造りの伝統が残る地域によっても製法にバリエーションがあるのは「口で噛んじゃ駄目となった近代以降、それぞれのセンスで工夫したからではないか」と話した。

ミキ、みき、神酒、MIKI…。1カ月ですっかり魅力に取りつかれたのりちゃん記者。同僚から「ミキ研究家」「ミキニリスト」の称号を得たのだった。

できたての味が人気

那覇市の太平通りにある「黒島商店」はこくのある甘さが特徴の、できたてミキが買えると人気の店だ。

店主の黒島良規さん(57)が2日に1回、9リットルほどの量を仕込む。母親が糸満出身で小さいころからミキに親しんでいたという黒島さん。5年ほど前にミキづくりを始めた当初は、ほどよいとろみを出すのに苦労したというが、水の分量など研究を重ねて現在の味にたどり着いた。自ら発芽させた麦を使っているのが、おいしさの秘密だ。

1年中ミキが買えるお店の存在は貴重。黒島さんは「食欲がないときの栄養補給に買う地元のお客さんが多い。500ミリリットル入りを10本まとめ買いする人もいる。機内誌で紹介されてから観光客も増えた」と語る。台湾にも似た飲み物があるようで、台湾からの観光客が「知ってる!」と驚き、購入していったこともあるそうだ。

県民おなじみの缶飲料

「飲む極上ライス」と銘打ち県内で広くミキを販売しているのは宮古島市に本社を置くマルマサファミリー商事だ。ベージュ色の下地に頭を垂れた稲穂が描かれた缶は、祖父母の家で出される定番として心象風景になっている県民も多いのでは。

同社はもともと卸問屋で、瓶のミキを本島から仕入れていたが、30年ほど前に缶入り商品を独自開発した。配送の途中で瓶が割れて商品が駄目になることが多々あった。「これではまずい、と先代が開発したのが始まりです」と同社の伊佐幸次専務(54)。

現在は黒糖味、ウコン味といった関連商品も販売している。当初は宮古島を中心に販売していたが口コミで人気が広がり、伊佐専務が「味付けや飲み口にもこだわった一品です」と胸を張る通り、沖縄のミキの代表格に成長した。

奄美もミキ愛熱く

奄美大島の「ミキ愛」も負けていない。沖縄と同じように神にささげる神酒が由来で、旧暦6月のアラホバナ(新穂花=稲の初穂のお祭り)などの際に各集落でつくられてきたという。

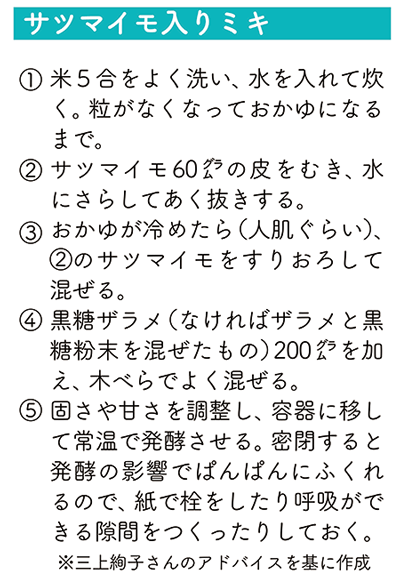

奄美のミキは米に生のサツマイモをすりおろして加え、発酵させる。沖縄のミキに比べてとろみが少なくヨーグルトのような酸味が特徴。名瀬保健所によると奄美でミキを製造している会社は6社ほどあり、有名な「花田のミキ」など紙パックやペットボトルで市販されている。

イオンプラザ大島店に話を聞いてみると、3社のミキ商品を扱っていて、500ミリリットルと1リットル入りをそれぞれ10~20本、陳列しているという。「置いてなかったら多分クレームが来ます」と担当者。

家庭でつくる人こそ少なくなったが、敬老会や集落の祭りには必ず出てくるそうで、奄美出身の社員も「お年寄りを中心に生活に浸透している。若い人も必ず一度は飲んだことがある」と語る。取り寄せも可能だが、本数によっては商品代より送料の方が高くなるのでご注意を。

しくじり重ね自分の味へ

しくじり重ね自分の味へ

取材班のそもそもの目標は「ミキをつくってみた」だ。イモを使った奄美タイプと、沖縄で市販されている麦入りタイプに絞り、編集局テーブルでてんやわんやの調理実習が始まった。

奄美タイプのミキは、奄美に関する著書が多数ある三上絢子さんが教えてくれたレシピを参考に、ほぼ順調に完成した。

イモは2種類使ってみたが、サツマイモは優しい甘さで、紅イモはやや野性味がある感じがした。丸1日ほど常温で置いておくとぷつぷつと気泡が出てきた。発酵の進み具合を観察するのも楽しい。

麦入りミキの方は波乱だった。みかこ記者が「黒島商店に聞いてきました」と自信満々に差し出したレシピ。

途中で明らかに配合がおかしいと気付く。「引き返せねぇ」と強行突破したものの、出来上がったのは茶色い固形物だ。

強烈に麦の風味がするこの塊は、デザイン部のあいちゃんが天ぷらやクッキーにしてくれた。

後日、みかこ記者が聞き直したレシピで、今度はちゃんと液体のミキをつくることができた。麦芽の代わりに、はったい粉を使うため香ばしい味わいになる。苦手な人は少なめがいいだろう。のどごしをまろやかにするにはミキサーを利用するのがこつだ。

奄美式レシピを教えてくれた三上さんは「病人なら砂糖は少なめ、離乳食なら砂糖を入れないなど調整するといい。しくじりを重ねながら自分なりの味を出していくのもミキづくりの良さ」。米粒の粗さ、水加減、砂糖の量、発酵度合。試行錯誤を重ね、ミキと“対話”する。さすれば道は開かれん。

●初めてつくるときは失敗する可能性もあるので少量がおすすめ。

●水を継ぎ足して味が薄くなるときは、砂糖水を加えるといい。

●容器に移す際にこしながら入れるとより滑らかな舌触りに。

知る人ぞ知る

元祖「みき屋」

伝統の味 いつかまた

ミキを商品化した“元祖”は、那覇市の牧志第一公設市場にある「みき屋」といわれている。残念ながら現在は販売していないが、「ミキといえばここ」という往時のファンも多い。

現在代表を務める金城泰正さん(64)の祖母ジラさんが復帰前、糸満で自家製のミキを量り売りしたのが始まりという。「マカイ(おわん)1杯5セントで行商のように売って歩いたと聞いています」と金城さん。母のカメさんがその味を継ぎ、那覇の公設市場で本格的に販売するようになったという。

泰正さんが「ミキの命」と語るのが、大麦の種子を発芽させた「麦芽」だ。長年糸満から仕入れていたが、高齢化などで作る人が減り、手に入りづらくなった。泰正さんは自分で発芽させることもできるが、とても手間がかかる作業という。

売り上げが好調な主力商品・海ぶどうの発送業務に追われることもあり、ミキづくりは徐々に縮小、1年ほど前から完全にストップした。「伝統を途絶えさせるのは心苦しいんですが…」と泰正さん。

沖縄に10年間暮らした芥川賞作家の池澤夏樹さんが「どこか鄙(ひな)びた、おっとりした味」と表現した逸品、いつかまた味わってみたい。

(2017年10月22日 琉球新報掲載)