「さて、今日は何を食べよう…」。意外かもしれませんが、実は日本に比べて物価や外食費の高いワシントンD.C.。レストランのランチやカフェのテークアウトもコスパがいまいちという経験を何度かしていた私にとって、「これだ!」と嬉しくなったのが、移動型飲食販売のフードトラックです。午前11時を過ぎると、政府関係機関や企業が集まるオフィス街や、駅前などに、さまざまな国の食べ物を味わえる個性豊かなフードトラックが連なるのは、この街のおなじみの光景です。

中東などのケバブに、メキシコのタコス、ギリシャのギロス、韓国のビビンバ、ジャマイカのジャークチキン、インドやタイのカレーなどなど。アメリカ風にアレンジされた料理が多いとはいえ、「食の世界旅行」を楽しめるひとときに大満足。どのフードトラックも、車体にツイッターやFacebook、インスタグラムのアドレスを書いていて、常連客をつかむために、オープンする場所やメニューなどを発信しているようです。ワシントンD.C.のにぎやかなランチ事情。そんな中、友人からこんな話を聞きました。「戦争を逃れて米国に渡ったシリア人兄弟がやっています、って書かれたフードトラックを見掛けたよ」

シリアから来た兄弟

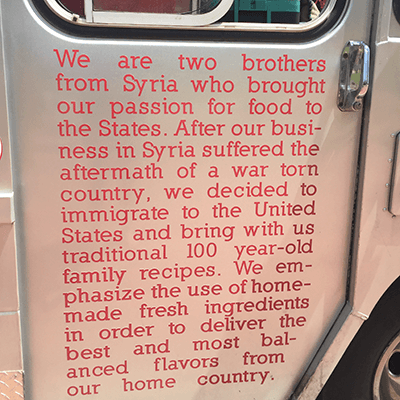

友人から教えてもらったツイッターのアカウントで、シリア料理のフードトラックを見つけました。この日は、ワシントンD.C.の玄関口、ユニオンステーションの近くでした。車体には、こんな感じのことが書かれていました。「私たちは食への情熱を持ってアメリカに来た兄弟です。戦争によって国が切り裂かれ、シリアでの仕事も苦しめられた後、100年続く、伝統的な家庭料理のレシピと共にアメリカに移り住むことを決めました。ホームメードの新鮮な素材を使って、私たちの故郷の料理、バランスのとれた味をお届けすることに力を入れています」。

店の前は、10人ほどが注文や受け取り待ちで並んでいます。私と同じように、ツイッターをチェックして初めて来たという女性2人は「個人的にシリアとのつながりがあり、アレッポに行ったことがあるの。中東の旅、食べ物は最高だった。今、ニュースを通して、世界で何が起こっているかを見ていて、シリアの人々を何かしらサポートができないかと思ってランチを買いに来たの」「私はとにかくハルミチーズ(朝食などに欠かせない食べ物。パンやオリーブと一緒に食べるのが定番)が大好き。アメリカではなかなか探せないのよ」と話してくれました。

私もメニューを見てイメージを膨らませながら、初めてのシリア料理に挑戦! ラム肉を載せたサラダを注文しました。ラムはハーブが効いてスパイシー。さっぱりだけどコクのあるヨーグルトベースのソースとよく合います。チェリートマト、レタス、赤キャベツ、ほうれん草などの野菜と一緒に食べると、すごくヘルシーなのに食べ応えがあり、おなかがいっぱいになりました。

少しドキドキしながら、店のシリア人兄弟に声をかけてみました。「初めてシリア料理を食べました。とてもおいしかった。ごちそうさま。実は私は日本から来た新聞記者なんだけど、今度2人のお話を聞かせてもらえませんか?」。忙しくて断られるかと思いましたが、2人はニコッと笑って汗をぬぐいながら、ミネラルウォーターと名刺を渡してくれました。

戦争が切り裂いたもの

ラジーブさんとライードさん兄弟は、2017年7月、ワシントンD.C.でフードトラックのビジネスを始めました。「全く新しい土地で、どんなメニューが受け入れられるかも分かりませんでしたが、近隣にシリア料理のフードトラックがないことだけは知っていました。それなら、ユニークさで勝負できるのではないかと。でも、私たちがシリア料理を代表する形になるのですから、責任は重大です。どんなメニューが受け入れられるのか、試行錯誤が続きました」。

以前は、衣料関係の多国籍企業に勤め、管理部門や小売り・マーケティング部門などを担当していましたが、長引く内戦でシリアでの事業が閉鎖。それをきっかけに、長兄を頼ってラジーブさんは2015年、ライードさんはその翌年にアメリカに渡りました。

「シリアの戦争については、多くの報道がされています。40万人以上が死亡し、1400万人の人が住む場所を追われました。『政権側』と『反体制派』に国が分断されてから、シリアでの生活は選択肢がなく、安全な避難場所を探すだけの毎日になりました。美しい故郷は破壊され、若者も年寄りも、男性はどちらかの側に立って戦わなければならない。私たちには妻や子どもたち、母を支えていく責任がある。だから、国を離れる決意をしました」

料理をどこで覚えたのか。2人はプロの料理人ではないものの、大家族を支えるために、幼い頃から6人兄弟みんなで母親の手料理を手伝っていたと言います。素材の選び方やスパイスの使い方、肉のマリネの方法など、伝統的な調理法を自然に身につけたそう。「私たちは母から伝統の味や技術を受け継ぐことができ、恵まれています。とはいえ、自分たちがフードビジネスを始めるようになるとは、夢にも思いませんでした」。

貯金をはたいて新しい国で新しいビジネスを始めるという大きなリスクに、「初めは失敗しないか、不安でいっぱいでした」と語る2人。家族を支えるために、なんとしてもビジネスを軌道に乗せようと心に決めました。

未来への希望、そして日本の皆さんへ

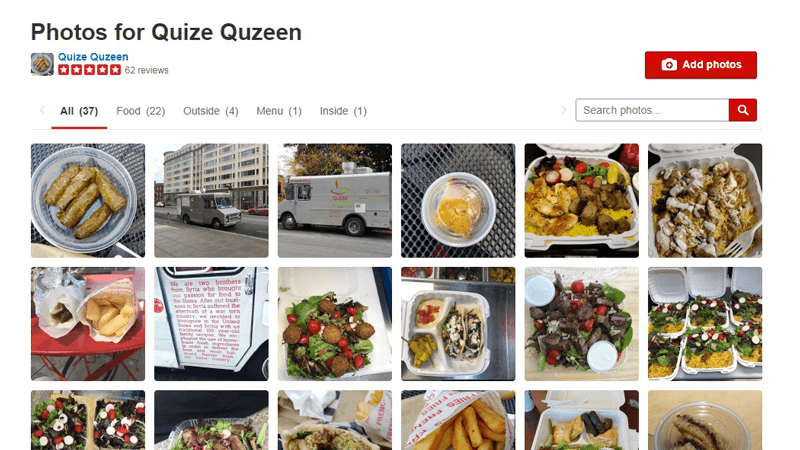

2人がワシントンD.C.でフードトラックを始めてちょうど1年が過ぎました。8月現在、ローカルビジネスの口コミサイト「Yelp」では満点の5つ星レビューを受けています。料理のおいしさはもちろん、「寒い日に温かいお茶をサービスしてくれた」「ブドウの葉でお米とお肉を巻いた料理をおまけでくれた」と2人のホスピタリティーにも人気が集まっているようです。

「1番人気のメニューは何ですか?」とラジーブさんに尋ねると、「1つに決めるのは難しい」と笑いながら、「さまざまな宗教、食習慣の人々が集まる街なので、いろいろ工夫もしています。ベジタリアンのお客さんには、毎日手作りしているファラフェル(ひよこ豆などで作ったコロッケのような料理)やババガガヌーシュ(焼きナスのペースト)が人気です。お肉好きのお客さんは、独自のブレンドのスパイスを加えた牛肉のスジュク(ソーセージのような料理)などを楽しんでいるようです」と教えてくれました。

ビジネスは順調なようですが、アメリカでの暮らしはさまざまな壁が立ちはだかります。2人は渡米後、政府機関に難民申請をしましたが、面接の日程も設定されず、手続きのめどが立たない状況です。7月4日の「独立記念日」の数日前、以前に乳がんを経験した母親が激しい腹痛を訴え、救急病院に運ばれましたが、社会保障番号や保険がないので、鎮痛剤をもらう以外、きちんとした治療を受けることができていません。再発の可能性に不安は消えません。

2人は言います。「しっかりビジネスを軌道に乗せ、人気と質を維持して、この街で同様に困難を抱えている難民たちを支援するイベントにもどんどん出店して、この国での難民たちへの関心を高めたい」。

そして、故郷に向けて、そして日本の人々に向けて、今の思いを語ってくれました。「シリア国民は、戦争による大きな被害から、私たちの国を再建させる希望をあきらめてはいけません。もちろん、簡単なことではないし、長い時間もかかると思います。でも、私たちは日本の人々にすごく影響を受けています。日本は戦争の被害から復興しただけでなく、世界経済を引っ張る国の一つとなったのですから」。

2人からのメッセージに、胸が熱くなりました。日本のことをこうやって思って、復興の希望にしてくれていること。そして、沖縄戦の体験者たちの言葉や、母の姿を思い出しました。内戦が続く世界各地の様子や食糧難に苦しむ子どもたちの映像をテレビで見たり、ニュースを聞いたりするたびに、涙を浮かべ「自分の子どものころを思い出す」「戦争は絶対に起こしてはいけない」「子どもたちにこんなひもじい思いを二度とさせたらだめ」と話してくれたことを。

勃発から7年がたったシリア内戦。子どもたちをはじめとする、たくさんの犠牲者や難民の状況を報道で目にしていたものの、なんだか遠い出来事のような感じがしていました。沖縄の米軍基地問題を取材するために出掛ける国防総省や国務省でも、アサド政権を強く非難する声明や軍事行動、「ISIS(イスラム国)」掃討に向けた米軍の作戦の説明などを目の当たりにしながら、でもどこかで「またシリアか」と思っていたことも否めません。でも、「食」を通したラジーブさんとライードさん兄弟との出会いのおかげで、今までよりシリアを近く感じ、思いを重ねられるようになった気がします。シリアの人々が、戦後の荒廃から経済成長を遂げた日本の姿を思ってくれているように、私たちはもっと世界で何が起こっているのか、どうして起こっているのか、そして復興を目指す国や地域にどんなサポートができるのか、もっと意識してもいいのではないでしょうか。そして、戦争が人々の暮らしにどんな傷跡を残すのか、決して忘れてはいけないと思うのです。

ワシントンD.C.近郊のフードトラック協会に加盟する店舗は100以上。フードトラックの台数だけ見ると、400台を超えているともいわれます。世界各地の「食」が味わえるフードトラックやレストランの数だけ、アメリカに来た難民、移民たちの物語があるのかもしれません。その国をどんなに愛していても、戦争や政治・経済状況によって故郷を離れざるを得なかった人々。今週もフードトラックで初めての料理を食べてみたいと思います。おいしいものを食べてほしいという情熱や、世界各地の人々とつながり合えることに気づかせてくれた、シリア出身の兄弟との出会いに感謝を込めて。

座波幸代(ざは・ゆきよ) 政経部経済担当、社会部、教育に新聞を活用するNIE推進室、琉球新報Style編集部をへて、2017年4月からワシントン特派員。女性の視点から見る社会やダイバーシティーに興味があります。