TOM MAX 今年で生誕80年

ジャズのサウンドや車の疾走感を感じる作風の中に、広告のコラージュや、米軍基地を想起させるモチーフが登場する。漆喰(しっくい)やさびた鉄板、流木など変化する素材も取り入れる。TOM MAXこと故・真喜志勉さん(1941-2015)は、多素材を組み合わせたミクストメディアという手法で知られるアーティストだ。今年で生誕80年を迎える。彼が生前、制作にかけた思いと人柄について、妻であり染織作家の真喜志民子さんに聞いた。

洋服店の息子として生まれ、ジャズを愛す。英語は渡米前から得意だったらしい。真喜志勉さんはアメリカ世(ユー)の影響を大きく受けて育った。トレードマークの口ひげにはサングラスや赤、黄のビビットな服を合わせる。愛車は民子さんがプレゼントしたトヨタMR2。アーティストということを抜きにしても、一度会ったら忘れないような人物だった。

作品は「目の履歴書」

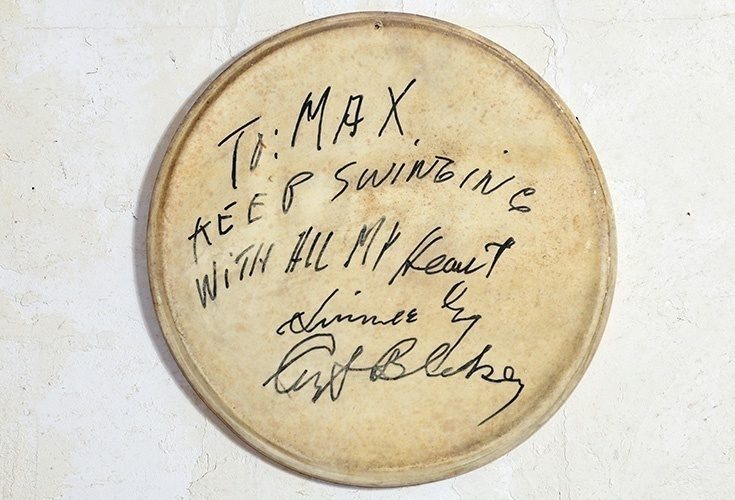

今回、民子さんからは勉さんに関する多くのエピソードを伺った。美術クラブに情熱を注いだ高校時代やジャズ・ミュージシャンたちとの交流も印象的だが、アーティストとして特に重要なものを1つあげるなら、1970年代に経験したアメリカ生活だ。

勉さんは63年に多摩美術大学を卒業。実家である「AJ洋服店」で7年間勤務したが「アートをやっていきたい」という気持ちが強く、苦しい心境を抱えていたようだ。そんな勉さんの気持ちを察していた民子さん。「この人は商売に向かない」と感じていた、と笑顔で振り返る。2人の間に生まれた娘が幼かったにも関わらず、1年間のアメリカ生活を快諾したそうだ。

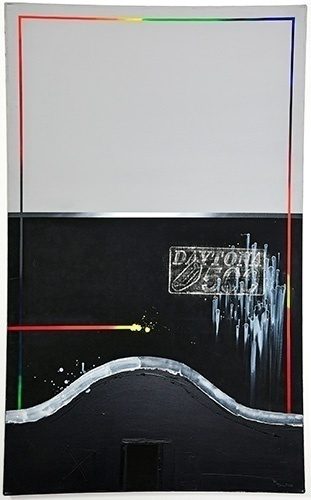

アメリカでの最初の半年間、ニューヨークのジャズクラブ「ヴィレッジ・ゲイト」のアルバイトをして生計を立てた勉さん。本場のジャズを間近で味わった。残りの半年は長距離トラックのドライバーをしたが、移動中はスケッチブックを常に携帯し、風景を描き留めた。ここで得た経験がその後の制作活動において、大きなものとなったに違いない。この1年を経た勉さんは帰国後、沖縄に軸を置いて作品を発表していくと決心した。

勉さんの作風は時代ごとに変化する。一見まとまりがないようにも見えるが、好きな物事や心情、社会風刺が入り混じる表現こそ彼のスタイルだ。自身の経験に基づいて生み出す作品のことを、勉さんは「目の履歴書でもある」と話した。視覚だけでなく、音などにも敏感だったので、五感で感じた体験が反映されていただろう、と民子さんは考えている。

重なる後ろ姿

さまざまなジャンルの芸術家や美術関係者、ミュージシャンと交友関係を持ち、酒の席で陽気に振る舞うことでも知られた勉さん。楽しい人物というイメージを持った人も多かったが、作品の制作に対してはまた違う一面を見せたと民子さんは語る。

そのことがよく表れているのが、 81年に発表された絵画『Left Alone(レフト・アローン)』だ。タイトルはジャズピアニスト、マル・ウォルドロンの曲にちなんでいる。

米軍のパイロットと思われる人物の後ろ姿と、ハンガーなどのシルエットが混在する作品を見ながら、民子さんは「描かれている人物と本人の後ろ姿が重なるんです」と話す。作品の発表を控えていた勉さんが吐露した心情がとても印象深かったからだ。

「展覧会前っていうのはね、薄氷(はくひょう)を踏む思いなんだよ」

このことを聞いたとき、勉さんが孤独な気持ちと戦いながら制作を続けていることを理解したという。

自分の作品に込めた意図が他人に伝わるか分からない。だがアーティストとして、制作し続けなくてはいけない︱。

『Left Alone』は、無名の兵士の姿を描きながらも、彼の人生に対する深い気持ちがこもっているように思える。民子さんは、勉さんが孤独な制作過程を経るからこそ、個展のオープニングパーティーでは歓(よろこ)びを謳歌(おうか)するように、集まった人々と楽しんだと教えてくれた。

勉さんの遺した作品たちは、家族や関係者たちによって展示企画が進行中だ。今年後半には、2000年からの10年間に制作された作品の展示が予定されている。詳細が決まれば紙面でもお知らせしたい。

(津波 典泰)

(2021年1月21日付 週刊レキオ掲載)