沖縄では多くの市町村や県、字(区)の自治会などが、地域の歴史を記録し、刊行している。1冊だけでなく、さまざまなテーマごとに巻を分けて刊行するのが普通で、特に、沖縄戦を中心とした『戦争編』は欠かせないテーマとなっている。「県史・市町村史・字誌戦争編リスト」(『続・沖縄戦を知る事典―戦場になった町や村』掲載)によると、主なものだけで76冊が刊行されている。それらには、地域住民への聞き取り調査に基づく証言が収録されており、その数は数千点にのぼる。このような『戦争編』が多数存在するのは、全国でも沖縄だけであり、県民の財産というべきものである。

私も南風原町史編集室に14年間勤務し、字ごとの戦災調査にたずさわった。地元の調査員とペアになり、屋号地図をもとに一軒一軒家を訪ね歩いた。驚いたのは、「私はやんばるに疎開したから沖縄戦のことはわからない」と言われたことである。南風原に残り、米軍の接近で南部へ避難した人々の体験があまりにも過酷だったために、北部に疎開した自分は沖縄戦の悲惨さを体験していない、という意味だった。

それでも調査への協力をお願いして、家族の人数と名前、年令を聞き、沖縄戦中はどこでどのように過ごし、生死がどうなったかをひとりひとり聞いていく。すると、初めはとまどっていた体験者も、家族がそろって暮らしていたときのことを懐かしそうに語ってくれた。しかし、その家族は、日本軍への入隊や動員、疎開や南部避難によってバラバラになっていく。北部に疎開した人も、米軍から逃れるために山中へ隠れ、飢餓や感染症、敗残兵の襲撃に脅かされており、南部とは違った過酷さを体験していた。そして、多くの家族が、死別という形で引き裂かれる結果となった。(私が調査に入った地域は戦死率が高く、家族全員が無事に生き残った家は少なかった)

上記の通り、かつては沖縄戦というのは激戦地の中南部のできごとであり、北部や宮古、八重山の話ではないという認識が一般的であった。しかし、市町村史の調査を通して住民の戦争体験の掘り起こしが進み、それまで知られていなかった地域ごとの沖縄戦の実態が明らかになってきた。近年では、『名護市史』(2016年)、『新沖縄県史』(17年)、『南城市史』(20年)、『久米島町史』(21年)、22年度には『中城村史』、『恩納村史』、『八重瀬町史』が相次いで刊行され、『戦争編』はひとつの区切りを迎えた。市町村史によって、沖縄戦研究は大きく進展してきたといえる。

この節目に、私たちは、これまで『戦争編』が積み上げてきたものをふりかえることで、町や村、島が沖縄戦によってどうなったのか、それぞれの特徴をとらえて、地域・島々によって異なる沖縄戦を描くことにした。本当は市町村史そのものを手に取ってもらいたいところであるが、それにはいくつかのハードルがある。一般書店で販売されない、価格が高い、印刷部数が少ないなどの理由で、入手が難しいことがひとつ。

さらに、県内の図書館での閲覧は可能であるが、貸し出しはしていないこと。数多くの証言や文書、写真等の資料を収めた数百ページの分厚い本を図書館に通って読んだり、複写したりするのは大変だ。そのボリュームに圧倒されて、気持ちがくじかれてしまう人もいるだろう。また、内容においても、字ごとの被災状況などは詳しく書かれているが、他の市町村と比べてどう違うのか、何が特徴なのかといったことは、分かりにくい面がある。それを理解するには、他の市町村史と読み比べる必要があるが、それには時間も労力もかかる。

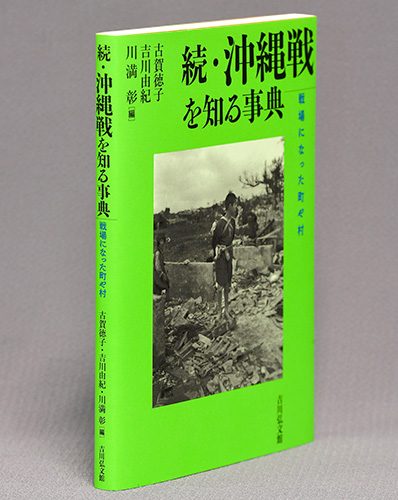

そこで、私たちが刊行したのが、市町村ごとの沖縄戦の特徴を1冊で知ることができる『続・沖縄戦を知る事典―戦場になった町や村』である。

本書は、「南部」「中部」「北部」「周辺離島・大東島」「宮古・八重山」の5章からなり、近年市町村史が刊行されたところを中心に、24の市町村を取り上げた。タイトルには、「那覇市―沖縄戦以前に空爆で壊滅した街」、「沖縄市―北部へ行くか、地元に残るか」、「宮古島市―空襲と飢餓」のように、地域の特徴が一目で分かるような見出しをつけた。それ以外の市町村は各章の概要で紹介し、また、大きな特徴がある字(集落)や離島、場所を25カ所選び、コラムで取り上げている。

執筆に当たったのは「沖縄戦若手研究会」のメンバーである。市町村史編集室の事務局、大学の教員、博物館の学芸員、ジャーナリスト、事務職員など、戦争体験の記録や教育、報道の現場で働く、非体験世代28人が集まった。コロナ禍だったので、オンライン会議で研究会をもち、議論を重ねて、22年1月のスタートから2年半で刊行にこぎつけた。執筆者が多いと、中には提出期限を守らない人がいて、刊行が遅れることが普通だと聞いていたが、そういうことはなかった。それは、執筆者たちが、市町村史と、証言を残してくれた体験者から学んだことを、少しでも社会に伝えたいと心から感じているためだろう。

古賀 徳子(こが・のりこ) 1971年福岡県生まれ。南風原町史の調査に関わる。現在はひめゆり平和祈念資料館学芸員・沖縄国際大学非常勤講師。共著「沖縄戦を知る事典―非体験世代が語り継ぐ」「続・沖縄戦を知る事典―戦場になった町や村」等。

15日にシンポジウム 県平和祈念資料館ホール

「続・沖縄戦を知る事典―戦場になった町や村」(吉川弘文館)の刊行を記念したシンポジウムが15日(土)午後2時から沖縄県平和祈念資料館1階・平和祈念ホールで開催される。参加費無料。「あまり知られていない地域の沖縄戦の実態や、執筆を通して見えてきたことなど、沖縄戦の継承に市町村史を生かすヒントが聞けるはずだ」と多くの来場を呼びかけている。

南風原文化センターで開催された「沖縄戦を知る事典」刊行記念シンポジウム=2019年6月1日

南風原文化センターで開催された「沖縄戦を知る事典」刊行記念シンポジウム=2019年6月1日