学級活動や日直、クラブ活動など、児童の自主性や社会性を育む日本の「特別活動(特活)」を取り入れた教育が、エジプトで「TOKKATSU」として行われている。エジプトで普及を進める教育者ら10人が5月15日から27日まで沖縄県内で研修した。

(高橋夏帆)

キャリア教育や生徒会活動 各地の中学校訪ね実践学ぶ

エジプトの視察団は、生徒の自主性を重んじてキャリア教育活動や生徒会活動、学級活動を実践する県内の3中学校を中心に視察し、エジプトで今後展開する教育方法について考えた。

特別活動は、児童生徒の協調性や課題解決力などを育むことを目的に、学習指導要領で定められている授業の一つ。エジプトは2011年の民主化運動「アラブの春」以降、社会混乱が続いた。エジプト政府は学力だけでなく自主性や社会性を育む日本式の教育に注目。18年にはエジプト日本学校(EJS)が開校した。EJSは24年5月現在50校まで広がり、幼稚園や小学校でTOKKATSUが導入されているだけでなく、EJS以外の公立校でも取り入れられている。

エジプトは今年9月から中学校でもTOKKATSUの導入が始まる。沖縄での研修は中学校での導入を前に行われ、教育省教科調査官相当や指導主事のリーダーら計10人が来県した。エジプト視察団にとって初の地方視察で、名護市立名護中学校や大宮中学校、那覇市立石嶺中学校、神原小学校を視察し、エジプトでの教育方法を話し合った。

5月21日には、石嶺中学校(馬上晃校長)でキャリア教育や生徒会活動などについて学んだ。学習指導要領では、特別活動をキャリア教育の要として位置付けている。同校は、中学3年間を通じて自分自身の生き方を考える仕組みを学校独自で確立し、総合的な学習の時間を核に展開している。

下里ゆかり教諭は取り組みの一つとして、将来の夢や身に付けたい力などを文字や写真で表し、なりたい自分を具現化する「錬心夢プラン」を紹介。「生徒からは好きなことを増やしたい、考えを周りに伝えることが大事だとの感想があった」と報告した。

同校は他にも、異なる学年で班を結成する「団活動」の紹介や、3学年全ての学級が一斉に学級活動をする授業も公開した。日本特別活動学会理事の杉田洋國學院大教授は「学校の豊かさが生徒の自主性が重んじられて作られている。特活の一番、神髄とするところだ」と評価した。アブルハサン・アフマドさん(53)は「エジプトに適した形で実施できる形を協議したい」と意気込んだ。

公民館の役割で意見交換 那覇・繁多川公民館 社会教育でセミナー

自主性や社会性を育む日本式教育「特別活動(TOKKATSU)」と、地域の中で社会教育施設の役割を担う公民館が連携する意義や可能性を考えるセミナーが5月24日、那覇市の繁多川公民館で行われた。エジプトでTOKKATSUに携わる教育者や公民館関係者ら国内外から約60人がオンラインも交えて参加した。

セミナーはエジプトの教育者らがTOKKATSUの教育を受けた子どもの好事例を報告し、繁多川公民館の南信乃介館長が公民館の役割などについて報告した。その後グループワークがあり、公民館での社会教育の事例やエジプトの教育活動について互いに質問し合い、理解を深めた。

モハメド・ハムザさん(51)は「高齢者の知恵や学びを次世代に伝える社会教育を実践する公民館のような機能をエジプトにもつくりたい」と話した。

南館長は「学校の特別活動も地域での社会教育活動や生涯学習活動も、本質はより良く生きるためのもの。学びを生かし合えると感じた」と意義を語った。

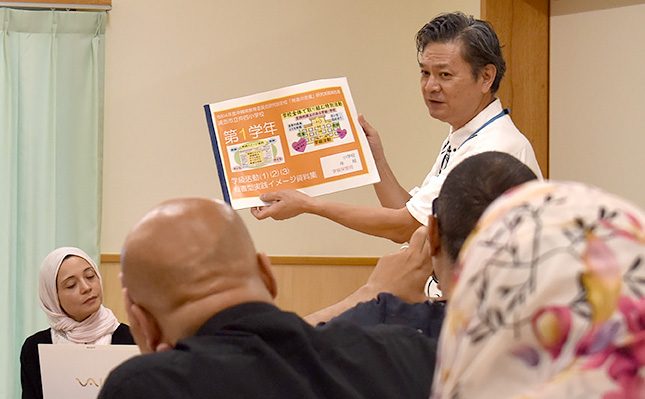

資料集活用で講話 県小学校特活研・石川会長

県小学校特別活動研究会の石川博久会長(琉球大学付属小学校校長)が5月22日、特別活動の核となる学級活動の授業を継続するための工夫について、那覇市立神原小学校で講話した。授業の見通しが持てる資料を作り、活用することなどを提案した。

県内の小中学校を視察した、エジプトの教育者らの総括として講話を行った。

学級活動は、学級課題を全員が納得できるように話し合い、実践につなげることなどを指す。教科の授業と異なり教科書がなく、指導方法や進め方が明確ではないことに難しさがある。石川会長は県内の小学校でも、実践にクラスの差が出ることや、繁忙期に授業づくりが後回しになるなど、課題があると指摘した。

改善策として、授業のイメージができるような、教科書に近い資料を作ることを提案した。石川会長は自身が浦添市立仲西小学校の校長だった時に作成した、指導のポイントや児童の動きを示した資料集を例に挙げ「誰でも授業のイメージができるようになった。県内で資料集を活用する学校が増えている」と強調した。

他にも全学級、学年で組織的に取り組むことや、当番活動に話し合いの司会グループを加えて経験を積む工夫を挙げた。

石嶺中学校が独自に推進するキャリア教育について報告する下里ゆかり教諭(左から2人目)=5月21日、那覇市の同校

石嶺中学校が独自に推進するキャリア教育について報告する下里ゆかり教諭(左から2人目)=5月21日、那覇市の同校