高台にある集落の事務所から西側を見下ろすと、読谷から浦添の牧港まで眺望が開け、いつも船が行き交っていた。水面は光り、背が伸びたサトウキビの上から軽便鉄道の煙がもくもくと上がる。本土へ向かう大型の船が通ると、事務所に集まった古老らは姿が見えなくなるまで「だんじゅかりゆし」をうたい、航海の安全を祈った。

「昔はね、海の匂いが今とは違っていたんだよ。1週間前のことは忘れても、今でもはっきりと浮かんでくるよ」

喜友名朝徳さん(84)は75年前の古里の景色、匂いを一つ一つ思い出すように語る。

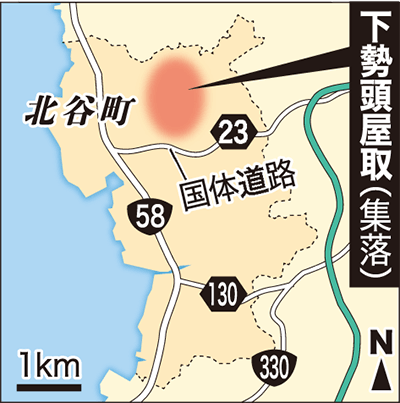

喜友名さんの古里は旧北谷村の下勢頭区。首里の旧士族がつくった屋取の集落だった。当初は浜川集落に属していたが、1920年に分離独立した。

のどかな農村だった。サトウキビを中心とした作物が育てられ、住民はサツマイモを食べて生活した。「アシビグニ」と言われるほど芸能が盛んで、アシビナー(遊び庭)や事務所で狂言や歌劇、踊りが披露され、村の人々の娯楽となっていた。

だが、1945年4月、沖縄本島への米軍上陸とともにのどかな暮らしは一変する。米軍上陸直後、下勢頭の人々のほとんどが現在の沖縄市山内にあった壕などへ避難を余儀なくされた。

喜友名さんは当時10歳だった。米軍上陸直後の4月2日ごろ捕虜となり、その後、宜野座村福山の収容所へと連れられていった。「もう下勢頭には帰れないだろうな」。米軍のトラックに乗せられながら感じたむなしさは今でも忘れられない。沖縄戦から75年がたつ今も、古里は米軍嘉手納基地の中だ。

喜友名さんによると、終戦直後、住民らは旧集落に出入りし、屋敷跡を見に行ったり、畑で芋を取ったりしていたこともあった。しかし、朝鮮戦争などを契機に規制が厳しくなり、1960年代にはフェンスが張られ、自由に出入りができなくなった。

今も金網を隔てた向こう側にある古里。135戸が暮らした集落は米軍のハウジングエリアへと姿を変え、先祖の墓も基地外へと移転させられた。わずかに残る面影はアシビナーなどに残されたわずかな山林や大木だ。

喜友名さんは「下勢頭誌」の序文で返還後を見据えて、こう願いを込めた。「我が下勢頭の土地が返還された後も、『生き証人』となるこれらの大木、山林を守らなければならない」。

(池田哲平)