2019年11月17日、7浪して高校入学を目指していた千葉県の渡邊純さん(21)が亡くなった。脳性まひがあり、たんを吸引するなどのケアを必要としていた。計27回の受験に挑戦したが、すべて不合格。そのうち25回は定員に空きがあるのに不合格となる「定員内不合格」だった。

「純は普通に生きたいだけなのに、立ち向かわないといけない壁があった。この子の人生を次につなげるために、無駄にしないために、そのことを伝えたい」。母親のみささんは、笑顔の遺影を抱きしめた。

「壁」は何度も立ちふさがった。小学生の頃は、家族の付き添いがないという理由で水を飲ませてもらえない時期もあった。宿泊学習でバスに乗せてもらえず、1人だけ学校に置き去りにされたこともあった。

しかし、辛抱強い交渉で中学校生活は一転。学校には市の巡回看護師が配置され、先生からも生徒からも仲間として受け入れられた。修学旅行も合唱コンクールも親の介助なしに過ごした。卒業時、級友からもらった寄せ書きの色紙には「最初は戸惑いがあった。でも、今は大切な仲間だ」と記されていた。

充実した中学校生活の先に待っていたのは、高校入試という最大の「壁」だった。2013年~19年に受けた入試はすべて不合格。23人の募集に1人だけ志願した試験も不合格だった。不合格の理由について説明を求めた際、部屋に校長が入ってくるなり「うーっ」と声を荒らげ、怒りをぶつけたこともある。

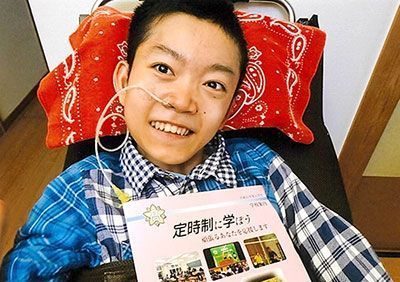

成人後は5教科の試験はなく、面接と作文のみが課された。「合理的配慮」が認められ、純さんは自らが写った写真の下にその時の思いをつづった資料を用意し、面接に臨んだ。「志望動機は」「高校に入ったら何をしたいか」。面接官の質問はそれまでの経験で熟知していたので、質問に合う写真を視線で指して回答した。作文もその資料を基に代筆で提出した。

「ほぼ完璧にこなした」(みささん)にもかかわらず合格できなかった。理由を聞いても「総合的な判断」と返ってくるだけだった。試験で合理的配慮を認めた上で、合格は認めない。立ちはだかったのは“合理的排除”だった。

27回目の不合格通知を受けた昨年、みささんが純さんに「もう受験やめますか?」と尋ねると「うおー」と声を上げた。「また来年受験しますか?」と聞くと、ニコッと笑った。最後の最後まで高校入学を諦めていなかった。

みささんは「ありのままの姿で、当たり前にみんなの中で生きることを貫いた」と、純さんの人生を誇る。そして、今後、純さんのように高校入学が阻まれる人が出ないよう、願っている。

(稲福政俊)

県立高校への進学を希望する重度知的障がいがある仲村伊織さん(17)と家族の活動は、ほとんどの中学生が高校進学し、社会では高校での学びが求められているにもかかわらず、成績が足りなければ空席があっても入学できない定員内不合格の問題をあぶり出した。「誰ひとり取り残さない」を理念に「質の高い教育をみんなに」を掲げるSDGs(持続可能な開発目標)にもつながる、共生社会に向けた高校のあり方を考える。