戦後75年間、米軍基地の重い負担を抱え続ける沖縄に向き合う姿勢は、政治家の実像を映し出す。凄惨(せいさん)な沖縄戦を起点にした米軍統治の陰影を刻む歴史への認識、米国に依存する安全保障のひずみの下、基地の島に横たわる数々の不条理をどう克服するのかという実践力と責任感が鋭く問われ、政治家としての葛藤、人間性までもが照らし出される。

菅義偉新首相が「政治の師」と仰ぐのは、梶山静六元官房長官である。梶山氏は、1996年4月、首相として普天間飛行場の県内移設条件付き全面返還の日米合意を取り付けた橋本龍太郎氏を支え、沖縄問題を担う官房長官として私的諮問機関の「梶山懇談会(島田懇談会)」を設置した。梶山氏は基地所在市町村長や県内外の政財界の重鎮らとひざ詰めで長い時間話し込み、戦争を体験した政治家として沖縄に寄せる思い、苦悩を語った。

梶山懇談会のメンバーと接した吉田勝広氏(当時、金武町長)は、ブルービーチ演習場を視察した梶山氏に抱き締められ、「こんなにきれいな海はアメリカさんがいるべきじゃない。絶対に返還したい」と言われ、驚いたという。

親しいいとこを沖縄戦で亡くした橋本氏、学生時代から沖縄へ足を運び、首相として2000年の沖縄サミット開催を決断した小渕恵三氏、小渕政権の官房長官を務めた野中広務氏も沖縄に深く向き合う政治家として足跡を残した。

県民の側からすると、寄り添う構えを見せながらも、普天間飛行場の県内移設の枠組みは崩さず、結局、沖縄に負担を押し付けたという厳しい評価を下さざるを得ない。だが、梶山氏らは沖縄の痛みを共有し、話し合いを重ねて打開策を探る真摯(しんし)な姿勢を持ち合わせていた。政治家の背骨を成す誠実な歴史観、そして「情」があったように思う。

菅新首相はどうか。

菅氏と法政大学の同窓である翁長雄志前知事が生前に明かしたことがある。2015年9月、辺野古新基地建設の是非を巡る県と政府の集中協議が決裂した際、翁長氏が「私の話は通じませんか」と問うと、菅氏は「戦後生まれなので、沖縄の歴史はなかなか分からない。日米合意の辺野古が唯一というのが私の全てです」と語った、という。 沖縄の歴史や沖縄戦に関する多くの本を読み込んだ梶山氏や橋本氏とは対照的である。「地方重視」を強調しながら、日米合意を絶対視し、辺野古新基地にほぼ7割超が反対し続ける沖縄の民意は汲まず、「辺野古が唯一」と冷徹に繰り返してきた菅氏は「安倍政権の継承」を前面に掲げる。

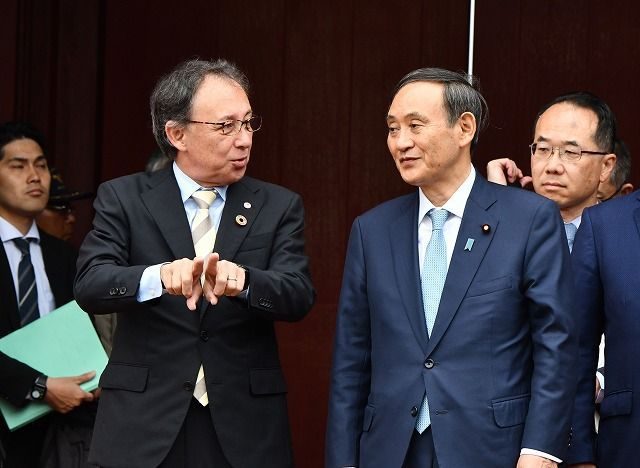

菅氏は7年8カ月、安倍晋三首相の下で官房長官を務めた。官僚を組み敷き、官邸主導で政策を遂行してきた手腕には県内からも期待感がある。新型コロナウイルス禍にあえぐ沖縄経済の立て直しにぜひ力を発揮してもらいたいが、基地問題に関して引くことを知らず、強権的な姿勢が続くなら、県民との溝は深まるばかりだろう。

国のトップに立つことを機に、菅氏には民主主義の価値を重んじ、沖縄の民意を汲み取る矜持を示してもらいたい。基地問題やコロナ禍の試練が続く沖縄社会は、引き続き歴史の分岐点に立たされている。「アメとムチ」を宿した菅新政権の沖縄施策をどう見極めるか。民主主義の成熟度を問う眼力を高めてきた県民も主権者としての力が試されている。

松元剛(まつもと・つよし) 琉球新報社 取締役編集局長

89年琉球新報入社。政経部基地担当、政治部長、編集局長次長兼報道本部長、読者事業局特任局長などを経て2019年4月から現職。共著に「検証「地位協定」日米不平等の源流」(高文研)など。