私は今から26年前の1994年に、琉球大学教授西村貞雄氏の論考「首里城正殿・大龍柱の『向き』について」(『琉球大学教育学部紀要第42集』1993年3月)を取り上げ、次のように評価した(『考古学ジャーナル』第375号、ニューサイエンス社、東京)。「西村貞雄氏は首里城正殿の大棟龍頭棟飾りと大龍柱の向きについて詳細な検討を行い、前者について、1992年に復元された棟飾りは正確性に欠けていること、また後者は向きが正面向きであるべきことを指摘している。これは、龍の姿態の意味と建築物との関係を軽視した『復元』が、誤りを犯す恐れのあることを示す教訓であり、近年、現代建造物の橋の欄干や門などにも模倣されつつあることからも、看過できないことである」

しかしあまり話題にならなかったので、2012年3月刊行の拙著『沖縄考古学史探訪』への収録にあたって、右の文に続いて「このことについての議論があまり広がっていないのは残念である」との文言を追加した。西村氏の指摘が広く議論されることなく、ほとんど独り相撲の感があったからである。

常識的な理解

そして現在、消失した正殿の再建論議のなかで大龍柱の向きが横向きか、前向きかの議論がようやく活発に展開されるようになった。いくつかの議論のなかで、本紙10月31日掲載の考古学研究者當眞嗣一氏の論考は、この議論に終止符を打ったものと評価できる。同氏は現存する大龍柱の残欠の観察から、正面向きで見える部分は円滑に仕上げ、側面観(横向き)の一部はノミの痕跡を残す仕上げになっており、明らかに正面向きを意識して製作されたものであることを考古学的に論証している。正殿に向かう人から、一部にノミ痕が見えるような造形、配置はしないのが常識的な理解であろう。

ところで「首里城復元に向けた技術検討委員会」では、王国時代に記録された『百浦添御殿普請付御絵図并御材木寸法記』(略称寸法記)などを根拠として、横向き(向かい合わせ)にした経緯を継承し、今回の再建にあたっても同文書を第一級史料として位置づけ、これと同等か超える証拠が発見されない限り変更はないとの方針のようである。

さて、今回の當眞氏の論考をどう評価するか? 私はついに『寸法記』を超えたと考えている。いや、すでに西村氏が前回の「復元」の前後の論考で超えていたので、當眞氏の論考はこの議論に「決着をつけた」というべきだろう。絵図が横向きであることをそのまま受け取れない例もあることは、すでに永津禎三琉球大学名誉教授が古代エジプトの人物画の例などを挙げて、10月1日付の本紙で指摘しているとおりである。

高倉の絵

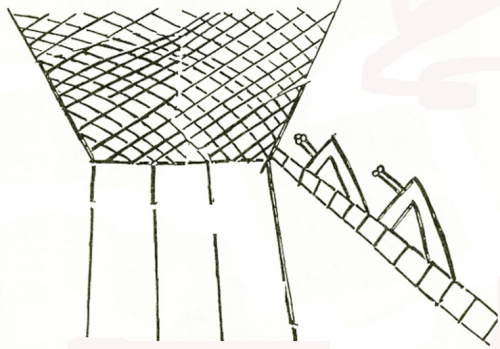

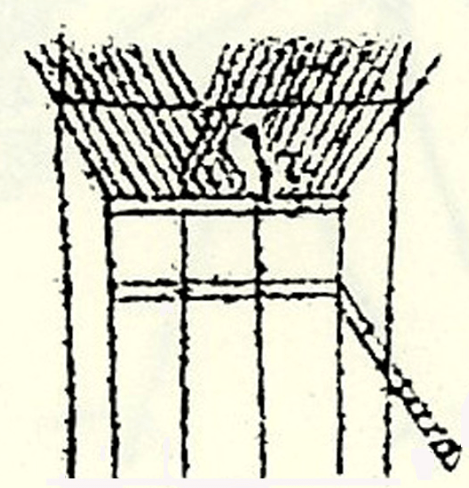

ついでに述べるならば、国内にも前向きと横向きの合成図はある。弥生時代の銅鐸や弥生土器には当時の暮らしを描いた線刻画がある。そのなかに穀物を貯蔵したとみられる高倉の絵があり、梯子(はしご)も描かれている(添付図参照・後述の佐原真ほかの文献より)。ところが、側面図であるはずの高倉に、斜めに架けられた梯子には段の線が刻まれている。つまり、梯子だけは前から見たように描いているのである。これは作者がここに梯子が付いているという表現として、実際には側面からは段差(階段)が刻まれた一本の木にしか見えないのに、前からの視点で描いた結果である。(注・当時のはしごは一木造り)。これは幼児の絵にはよく見られることらしく、多視点画と呼ばれ、ひとつの画面に別の角度(視点)から見た図が合成されるという。(佐原真ほか『銅鐸の絵を読み解く』1993年、国立歴史民俗博物館)

結論保留し議論を

以上の傍証資料からすると、『寸法記』の向かい合わせの龍の絵は設計図ではなく多視点画であり、ここに龍柱がありますよという説明の図としてみるのが理解しやすい。だからわかりやすいように、あえて横向きに描いているのである。絵の状態をそのまま受け取るのではなく、別の視点からも分析してみてはどうだろうか。

西村貞雄氏は彫刻作品に関して最も高い知識と観察力をもった研究者・彫刻家であり、當眞嗣一氏は正殿の遺構調査を担当してきた、グスク研究の第一人者である。技術検討委員会としては、大龍柱の向きについては当面結論を保留して、両者をはじめ多くの研究者が外部だけでなく内部でも広く議論できるよう、いっそうの配慮をお願いしたい。 (随時掲載)

…………………………………………………………………………

あさと・しじゅん 1945年マリアナ諸島テニアン島生まれ。琉球大学大学院博士課程修了。博士・元県立埋蔵文化財センター所長。