米軍G2(情報参謀部)がまとめた情報報告書「intelligence monograph(インテリジェンス・モノグラフ)」や「Okinawa:The Last Battle(沖縄戦 第二次世界大戦最後の戦い)」(米陸軍省戦史局編)などの空中写真には、首里城が焼失していく様子も記録されている。

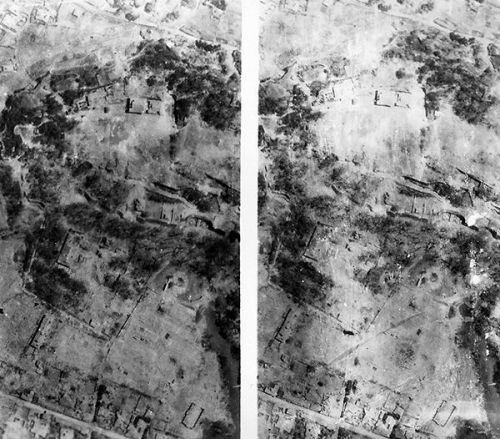

同報告書の「1945年4月」の写真には、正殿が鮮明に写っている。1カ月後の写真は「城はほぼ完全に破壊された」、45年6月15日の写真は跡形もなくなり、「仕事は完了した」と説明が付されている。

正殿が最後に確認されたと思われる写真は「沖縄戦最後の戦い」にある。45年4月28日の写真に「城」と「教会」と表記されており、首里城の屋根らしきものが見える。少なくともこの写真撮影時まで、正殿は現存していたとみられる。

正殿が焼失した正確な日時は分かっていない。米第10陸軍写真解析部隊を率いたラインハルト・T・コワリス元陸軍中尉の息子で米ユタ州在住のバート・J・コワリスさん(68)のブログには、45年5月10日の空中写真が掲載されている。正殿はなく、南殿だけが姿をとどめている。これらの写真から、正殿は45年4月28日から5月10日の間に破壊されたとみられる。

いつ、なぜ、首里城が燃えたのか。米軍の記録からひもとこうという動きが出てきている。沖縄工業高等専門学校准教授で琉球史が専門の下郡剛さんは、首里城の焼失について「戦時下における首里城と円覚寺の喪失」(21年3月、沖縄高専紀要)で考察している。

■“遅延信管”を使用

下郡さんは、米軍が使用した爆弾の種類から「米軍の真の攻撃目標は、首里城など地上構造物ではなく、地下に掘られた32軍司令部壕などの日本軍中枢だった」と推定する。着目したのは「沖縄戦最後の戦い」の中の45年4月17日、攻撃前日に「遅延信管付千ポンド爆弾を使用する」との記述だ。遅延信管は一般的に着弾した瞬間に起爆する「瞬発信管」と異なり、起爆を遅らせる信管で、軍艦などの艦船を攻撃する際に使用されるという。

米軍は首里城地下に日本軍が洞窟陣地を築き、防衛の中核になっていたことを知っていた。首里城など地表の建造物への攻撃であれば、瞬発信管を使うとみられるが、起爆を遅らせて地中深くの洞窟を狙うため、遅延信管を使ったとみられる。下郡さんは「地中貫通爆弾が開発される以前の従来兵器で、最も効果的に地下施設を破壊するために編み出された攻撃方法だったと言える」と指摘する。

■4月29日に炎上か

米軍は45年4~5月に首里に空と海から20万発の砲弾を撃ち込んだ。首里城は焼失したが、司令部壕は頑丈な琉球石灰岩の下に造られており、破壊されることはなかった。

下郡さんは、正殿の焼失時期について、45年4月29日の「天長節」に正殿が燃えるのを外から目撃した島袋文雄さん(90)=那覇市=の証言などから「28~29日の間ではないか」と推定する。島袋さんは、浦添市沢岻の壕に家族と避難していたが、米軍の激しい艦砲射撃を受けたため、母と祖母とともに南部へ避難した。「真っ赤な火だった」。その途中、龍潭付近で見た光景が今も忘れられないという。県立一中生で首里城内の庭で遊ぶこともあったが、感情を抱く余裕さえなかった。「生き延びることに精いっぱい。いつ死ぬか分からなかった」

避難した南部で祖母と母を亡くした。「軍国少年」で「国のために死ぬ」思想が染みついていたという島袋さん。「本当に戦争というのはばかばかしい。戦争が起きないように32軍壕を保存活用し、平和教育をしっかりやってほしい」と力を込める。

■緑の木一つない首里

元沖縄師範学校生の古堅実吉さん(91)は4月のある日、友人から「首里城が燃えている」と聞いた。「ああ、そうか。とうとう首里城もやられたか、という気持ちだった」

15歳で動員された古堅さんは、同級生らと第5坑口の近くに置かれた、司令部壕内に電灯をともすための発電機の冷却水運びに当たった。首里の状況について「雨が降るように朝から晩まで艦砲やその他の弾が撃ち込まれた。南部撤退する5月27日ごろは緑の木は一つもない。大砲が落ちた所に大小の穴が開いている。沖縄戦の時はすごく雨が降ったなあ、という記憶が残っているが、水をいっぱい入れた田んぼのような形になっていた」と振り返る。

作業の途中、同級生が砲弾で即死し、そのむごい死も目の当たりにした。32軍司令部壕について「この壕が沖縄を地獄の沙汰とも言うべき戦場にした、その果たした役割は計り知れない」とし、県民の視点に立った調査や保存を求めている。「県民の気持ちに応えられるような方法でするべきではないか。平和の実現のために役立つような形で公開してほしい、それが32軍壕に対する大方の希望だろう」

(中村万里子)