沖縄を駆けた東京五輪の聖火リレーを成功裏に終え、「琉球新報」の1964年9月10日付の社説は興奮を抑えきれない筆致でこう伝えている。

「特筆しなければならないことは、戦前戦後を通じこの三日間ほど沖縄が『日の丸』で埋った日はないということである」「この日の丸の波、全島をうめつくした日の丸、これはそのまま沖縄の人びとの祖国復帰を願う気持ちの表現である」(原文ママ)

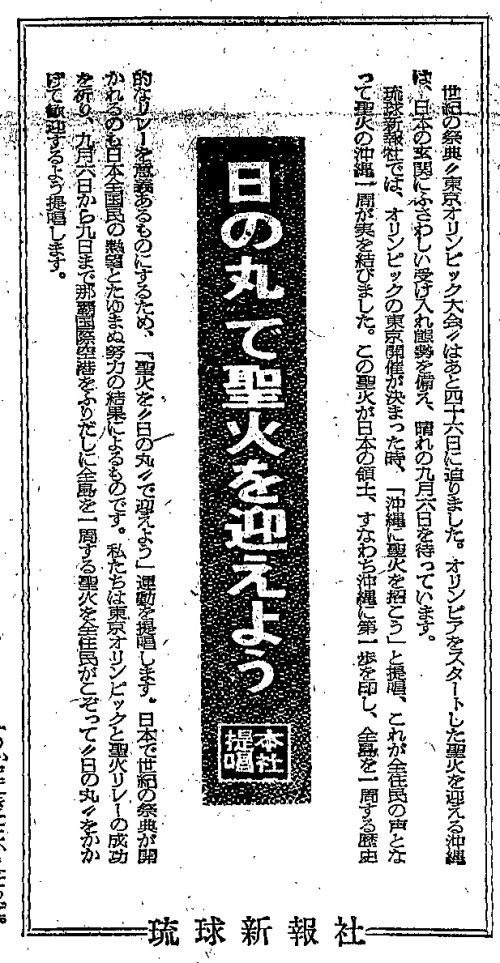

メディアもまた、熱狂の渦中にあった。来る聖火リレーを前に、琉球新報は「日の丸で聖火を迎えよう」運動を提唱。日の丸の旗を配布したり、コースの美化運動を推奨したりと大いに機運を盛り上げた。

当時5年目の記者だった琉球新報新聞博物館の岡田輝雄館長(81)は「日の丸は米軍への抵抗、『祖国復帰』のシンボルだった」と思い起こす。

沖縄では対日講和条約で日本から分離された52年以降も、日の丸掲揚は個人宅や私的会合などを除いて認められなかった。61年の日米首脳会談を経て、公共建築物で正月三が日や祝祭日の掲揚が許可される。

「聖火リレーは、復帰が間違いなく目前に近づいているという感覚をもたらし、それはますますあおり立てられた」。62年に琉球新報に入社し、政経部で米国民政府や琉球政府を取材していた平良亀之助さん(84)=那覇市=はそう語る。

62年には、沖縄のマグロ漁船がインドネシア沖で「国籍不明」とみなされ、同国海軍の銃撃を受け1人が死亡している。国際法上の地位が不安定な沖縄の漁船は国旗を掲げることはできなかった。

「人権が守られるためには国旗が必要で、ウチナーンチュの生きる道が、復帰への憧れとして日の丸に集約されていた。今から見れば不可思議かもしれないが、これは比較するような理屈ではないんですよ」(平良さん)

聖火と日の丸を通じて本土との一体化が志向されていく中で、後に復帰運動を批判する「反復帰論」を展開した新聞人たちは、熱狂から離れた地にいた。

沖縄タイムス社長や会長を歴任した新川明さん(89)=西原町=は64年当時、八重山支局の記者だった。労働組合に関わって「飛ばされた」(新川さん)といい、失意の中で八重山の島々の生活を描いた「新南島風土記」の取材に没頭。「五輪も聖火も全く関心がなかった。個人的にはピンとこない」という。

タイムス元記者で詩人の川満信一さん(89)=那覇市=は、鹿児島支局にいた。「本土」の地で、過熱する沖縄はどう映ったのか。「スポーツを通じたナショナリズムの現象化が気になっていた。国家を統治する日本と沖縄は、地下水脈でちゃんとつながっているようだった」

新川さんや川満さんらが70年前後に「反復帰論」で異議を唱えたのは、国家との同化へと向かう復帰運動の在り方だった。川満さんは「国家統合の動きがどこに向かうのかを見据える判断を持つべきだが、復帰運動によってそれは背後に押しやられ、表向きの現象として日の丸が掲げられ、五輪万歳に沸いていた」と振り返った。

(當山幸都)