written by 松永 勝利

24年前の1997年6月末から7月初旬まで、私は香港に滞在していた。英国植民地として世界的にもまれにみる繁栄を実現した香港がこの年の7月1日、1世紀半ぶりに英国から中国に主権が移譲された。「香港返還」と呼ばれる歴史的な転換期を迎える現地で、私はそこに暮らす沖縄出身者を訪ねる取材を重ねていた。

当時の中国は社会主義と資本主義の共存という「一国二制度」に基づき、香港の社会、経済制度を50年間は変えないと公約していた。このため香港の人々はおおむね、中国への主権移譲を冷静に受け止めているように見えた。街には「你好(ニイハオ)中国、再見(ツァイチェン)英国(こんにちは中国、また会おう英国)」という横断幕も見られ、歓迎する雰囲気すら漂っていた。

浦添市出身で香港沖縄県人会名誉会長の福島秀世さん(当時53歳)は英国統治最後の日の6月30日夕、自身が経営する会社の社員と家族の十数人と共に、九龍で夕食会を開いていた。社員との食事会は毎月開催してきたが、この日はいつもの広東料理店ではなく、中国への返還を祝して北京料理店に集まっていた。

◆笑顔の在住ウチナーンチュ

食事前に料理店で福島さんと社員がマージャンをしていた午後4時半、テレビでは最後の香港総督パッテン氏が官邸を後にする模様が生中継で映し出されていた。その様子を眺めながら福島さんは「歴史の通過点の一つに過ぎない。香港はこれからも大きな変化はない。私がこうして香港にいられるのも地元の人々に支えられてきたおかげだ」と笑顔で話していた。

取材を終えて料理店を出ると、多くの人々が街に繰り出していた。主権が移譲される7月1日午前零時前、九龍で最もにぎわいをみせる商業地域・尖沙咀(ツィムサーツイ)の百貨店前の交差点は人々であふれかえっていた。午前零時への秒読みが始まり、時報が鳴ると、割れんばかりの拍手と歓声が上がった。宿泊していたホテルでは、赤地に香港を象徴する紫荊花(しけいか)の白い5弁の花を描いた香港特別行政区の新しい旗の模様と返還年月日をあしらった記念皿が宿泊者全員に贈られた。

香港滞在中、取材で会った沖縄出身者は約30人。福島さんのように滞在30年以上に及ぶ人から数年前に移り住んだ人までさまざまだ。20代から50代までの男女。日本語教師、カラオケ店経営者、貿易会社代表、日本法人の現地駐在員、梱包資材会社の営業担当、米国企業の香港支店勤務など職業も多岐にわたった。香港返還直後の7月4日から、日本の銀行の香港支店で働き始めるうるま市出身の20代の女性もいた。

取材した全員に、中国返還後の香港で暮らすことへの不安の有無を尋ねた。すると悲観的な見方をしている人は皆無だった。意外だった。逆に日本の報道が香港返還を後ろ向きに伝えていることに、違和感を抱いていた。与論町出身で沖縄の会社の香港支店に勤める県人会幹部の40代男性は「返還が近づくにつれて、日本人から『どうして日本に帰らないの?』とよく聞かれる。『どうして帰らないといけないの』と聞き返している」と話していた。プラスチック製造会社に勤務する那覇市出身の20代男性は「香港の人々はいつものように生活を楽しんでいて何の不安もない。これから何が起こるか分からないけれど、正面から向き合いたい」と前向きに捉えていた。

竹富町出身で日本語教師の40代女性は、返還当日の7月1日に香港で朝から激しい雨が降り続けたことに触れながら「新しい中国・香港として生まれ変わるため、雨がイギリスの匂いを洗い流したような気がする」と好意的な受け止め方をしていた。

◆「モウマンタイ」不安より希望

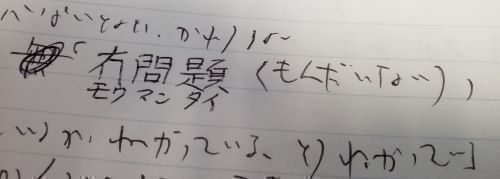

香港在住8年のうるま市出身の30代女性は「モウマンタイ。香港の人たちは皆、こう言っている」と教えてくれた。「モウマンタイ」の意味と漢字を尋ねると、女性は私のノートにボールペンでこう記した。

「冇問題(無問題)」

そして「問題ない、心配ない、変わらないということ。香港の人はそう思っている。というか、そう願っている」と説明してくれた。「だから沖縄出身の私たちが不安を抱え、おびえながら香港で暮らしているというような記事を書いたら承知しないわよ」とくぎを刺された。

英国から中国に主権が移譲された初日の7月1日夜、20代の若者を中心に沖縄出身者十数人が尖沙咀の上海料理店に集まった。沖縄県香港事務所の初代所長として香港に駐在していた下地芳郎さん(当時39歳)=現・沖縄観光コンベンションビューロー会長=も同席していた。参加者は料理を味わいながら、時折ウチナーグチを交えて楽しい話題に花を咲かせていた。普段は香港経済や沖縄との今後の関係などについて熱く語る下地所長も、この日ばかりは後輩の話を優しいまなざしで聞く兄貴のようだった。

食事を終えた若者たちは料理店を出て海側に向かった。対岸の香港島では高層ビルを背景に、返還を祝う色鮮やかな花火が上がっていた。人だかりの中、闇夜と海面に浮かんでは消える光の輪を眺めながら、若者たちはこれからの香港での暮らしに思いをはせているようだった。その姿は「不安」よりも「希望」を見いだそうとしているように映った。

帰国した私は早速、香港在住の沖縄出身者の暮らしぶりを伝える連載の執筆に取り掛かった。連載の題名は「新生香港のウチナーンチュ」。前向きにたくましく生きる香港のウチナーンチュの姿を描いた。第1回目の連載の見出しは記事の内容を反映して「香港ドリームに挑戦」「県出身若人さっそうと」などと希望にあふれたものになった。

◆一筋の暗雲

昨年6月30日、反体制的な言動を取り締まる「香港国家安全維持法」が中国共産党政権の主導で施行された。この1年、同法に違反したとして逮捕された香港人は100人を超えている。政治活動や言論への締め付けは急速に強まっており、これまでの高度な自治が保障され、自由な国際都市だった香港の姿は一変してしまった。中国の統制強化が進み、返還時に掲げていた「一国二制度」の公約は反故にされてしまったというほかない。

自宅に保管していた香港取材の当時のノート2冊をめくってみた。現地では沖縄県人会の役員に集まってもらい、座談会を開いていた。前向きな議論だけに終始していたと記憶していた。しかし、久しぶりにやり取りを書きつづった文字を追うと、一人の参加者の発言に目が留まった。記事には盛り込まなかったが、現在の香港で起きている出来事を暗示する発言をしていた。

「中国は国家体制の転覆を恐れている。言論の自由を許したら統制ができなくなると思っている。中国は香港でも言論に目を光らせるはずだ」

中国に批判的な論調を展開し、民主派系の新聞社として知られてきた香港紙「蘋果日報(リンゴ日報、アップルデイリー)」が中国政府の圧力によって、6月24日付の朝刊をもって廃刊に追い込まれた。言論の自由を脅かす事態が現実に起こっている。

◆「ウチナーンチュと似ている」

香港取材の際、多くの県出身者を紹介していただくなど、大変世話になった下地芳郎沖縄観光コンベンションビューロー会長に、現在の香港の状況についてどう思っているのかを聞いてみたくなった。メールを送ると、すぐに次のような返信が届いた。

「1997年香港返還当時、香港内では『香港返還』ではなく『回帰』という表現が多くみられた。中国に戻るという意味合いだった。一方、香港では『私たちは〝中国人〟であると同時に〝香港人〟である』というプライドも強く持っていた。このあたりはウチナーンチュと似ているところもある。一国二制度という挑戦は香港側から見たときと中国側から見た時では意味合いが違う。どの視点から見るかは極めて重要だ。ただ、当時の約束であった50年の一国二制度という『約束』がないがしろにされていることは極めて残念だ。国際的な信頼は得られないと思うが、中国本土に住んでいる人々にとっては、今の香港の現状は大きな問題ではないのだろう。今、アップルデイリー最終版を取り寄せている。私が赴任した年に発行された思い出の新聞だ」

香港返還から24年。現在の香港の状況はあの時、沖縄出身者たちが想像していた未来とどれだけ重なっているのだろうか。少なくとも香港の人々が思い願っていた「冇問題(モウマンタイ)」という状況にあるとは思えない。31歳だった私が当時の香港に満ちあふれていた息吹を精一杯の思いで取材し、文字にしたことを悔いる気持ちはない。ただ連載の題名に「新生香港」と冠したことが果たしてふさわしかったのか。息苦しい空気が日増しに深まる現在の香港情勢に触れるたび、沖縄で自問自答している。

松永 勝利(まつなが・かつとし) 1965年東京生まれ。社会部長、政治部長、編集局次長などを経て広告事業局事業統括局長。主な取材は「検証・老人デイケアキャンペーン」(新聞協会賞)、「県平和祈念資料館展示改ざん問題」(日本ジャーナリスト会議JCJ賞)。趣味はアナログレコードの収集と鑑賞。定年後にレコードをかける珈琲店主になるのが夢。新聞記者は入店お断りにする予定。

沖縄発・記者コラム 取材で出会った人との忘れられない体験、記事にならなかった出来事、今だから話せる裏話やニュースの深層……。沖縄に生き、沖縄の肉声に迫る記者たちがじっくりと書くコラム。日々のニュースでは伝えきれない「時代の手触り」を発信します。