元県出納長の新垣幸子(77)は糸満高校の18期。木々に囲まれた学校で自由な3年間を過ごした。

1944年9月、伊江村で生まれた。45年4月、米軍が上陸し、激戦で伊江島灯台職員の父を亡くした。米軍の命令で移動した渡嘉敷島の収容所で母を失い、戦後暮らした糸満でも姉を亡くした。新垣は語る。

「家族で一番小さかった私が生き残った。祖母が泣きながら姉の洗骨をしていたことを覚えている」

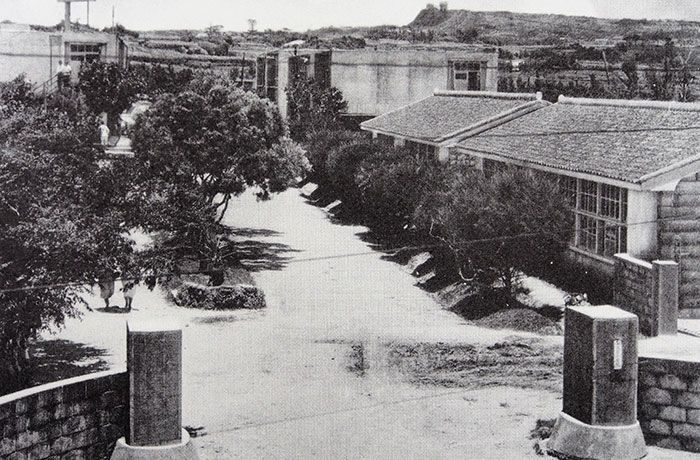

60年に糸満高校に入学した。初夏、ソウシジュの花が咲く校門をくぐった。「ぷーんと花の香りがした。高校生になったんだな、と思った」と振り返る。

モクマオウがグラウンドや校舎周辺に植わっていた。「夏の暑い日は教室で授業ができない。先生は生徒の気分を和ませるつもりだったのだろう。モクマオウ林の中で風に当たりながら授業やホームルームをやった」

高校2年の時、周囲の推薦で生徒会副会長になった。「涼しい制服に改めてほしい」という要望を受け、女生徒の夏の制服の見直しに取り組んだ。「生徒は自由な発想でデザインを考えた。先生方も柔軟だった」。その時生まれた制服が基本型となり、今日まで受け継がれている。

3年間、生物クラブで活動した。ニワトリの卵のふ化の観察が、62年の全琉高校生物クラブ研究発表会で1位に輝いたことも、よき思い出だ。

体調不良に悩まされた高校生活だった。1年生の3学期を休み、受験を前にした3年生の2学期にも体調を崩した。担任で糸満高の先輩でもある島元巖(元県立図書館長)が新垣を気遣った。

琉球政府に入った新垣は福祉・保健、戦後処理の分野を歩んだ。福祉保健部長や出納長を歴任し、認可外保育園の認可園移行などに力を尽くした。

県女性職員のリーダーとして活躍した新垣は、現在も一般社団法人・沖縄県女性の翼の理事を務めている。「法人化して3年。独り立ちできるまで責任を持ちたい」と語り、現役の気概を持ち続ける。

元県教育長の諸見里明(65)は30期。「糸満高校は自由闊達で、仲間とわいわいがやがや楽しくやった。先生とも仲が良かった」とにこやかに語る。

1956年4月、具志頭村(現八重瀬町)で生まれた。両親は教員だった。具志頭小学校でポートボール、具志頭中学校ではバスケットボールで汗を流した。72年、糸満高校に入学した。

入学直後の忘れられない光景がある。沖縄の施政権返還を論じ合った生徒集会である。

「ほとんどの生徒が集まった運動場で、生徒会長が『待ちに待った復帰が来るが、まだ基地は残る』と演説した。その後、討論が始まり、さまざまな意見をぶつけ合った。カルチャーショックだった」

応援練習に打ち込んだこともあった。やんちゃな上級生の指示で演武し、応援歌を歌った。

「昼休みの20分間、プールサイドに集まり、応援歌を練習した。声が小さいと先輩に『くるすんどー』と怒鳴られた。バンカラが仕切った応援練習。嫌だったけれど、いい思い出だ」

父の厳しいしつけの反動で「絶対に教員にはなるまい」と思っていた。周囲のうーまくーから「しんしーがくゎ」(先生の子)と言われるのも嫌だった。その父が高校1年の時、急逝した。諸見里は教職免許を取得することを母と約束し、東京の大学で学んだ。

諸見里は大学3年の時、教育実習で糸満高校を訪れる。これがきっかけとなり教職の道を目指す。

「2週間で運命は変わった。生徒と一緒に勉強することがどれほど素晴らしいことかと分かった」

明治大学大学院で学び、帰郷。30歳で本採用となり、沖縄水産高校を振り出しに県内高校で教えた。教育行政にも長く携わる。2013年、県教育長に就任し、八重山地区の教科書採択問題に対応した。

諸見里は現在、昭和薬科大附属高校・中学校の校長を務めている。「行政が長かったが、5年前から現場に戻ることできた。幸せな職業だ」と語り、喜びを実感している。教師は諸見里の天職だった。

(文中敬称略)

(編集委員・小那覇安剛)

【糸満高校】

1946年1月 開校(16日)、首里分校設立(27日、3月に首里高校独立)

3月 真和志分校設立(9月に首里高校と合併)

5月 久米島分校設立(48年6月に久米島高校独立)

56年4月 定時制課程設置(74年に廃課程)

88年6月 県高校総合体育大会で男女総合優勝

2011年8月 野球部が夏の甲子園に初出場

15年3月 野球部が春の甲子園に初出場