▼「幼少期過ごし首里での記憶と嫌だった「ハーフ」 俳優・川平慈英さん(1)」から続く

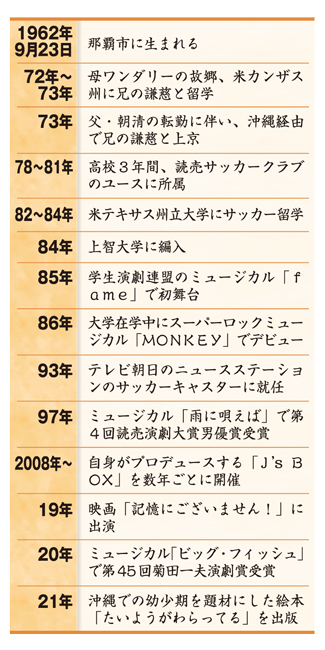

米統治下の沖縄でやんちゃな幼少期を過ごした川平慈英(59)=東京在住=は、沖縄が日本に復帰した1972年の夏、米国留学のために次兄の謙慈と共に沖縄を離れた。母ワンダリーの故郷、米カンザス州の親戚宅で1年間過ごし、復帰に伴う転勤で東京にいた両親の元に73年、沖縄経由で上京した。

東京生活は、沖縄での生活とは全く違っていた。首里の家は石垣に囲まれた木造づくり、周辺の「ガマ」には沖縄戦の犠牲者だと思われる人骨や薬きょうがまだ散乱していた。一方で、高度成長を遂げた東京には高層ビルが立ち並び、地下鉄など交通網が発達していた。デパートには目新しいものが並び、物資的な豊かさを感じた。それは慈英が米軍基地内で目にした「別世界」のようでもあった。「なぜこんなにも違うんだろうか」。子ども心にもそう思った。

「ハーフ」である自分への見方も180度変わった。転校先の学校では、「ハーフなの? かっこいい」「お母さん、アメリカ人なの? 家に遊びに行っていい?」と、すぐに新しい友達ができた。いじめられるのではないかと身構えていたが「ハーフって、意外にいけるんだ」と自信につながった。そのことがすごくうれしかった。

サッカーざんまい

上京後、慈英は米国で出合ったサッカーに夢中になっていった。高校3年間は読売サッカークラブのユースに所属し、ラモス瑠偉や与那城ジョージにかわいがられた。

一度は日本の大学に進学するも、スカウトされサッカーが強いテキサス州立大学に再度入学した。プロサッカー選手になる夢に向け順風満帆かと思われたが、大学2年目のシーズン途中で監督が変わると、状況が一変した。ブラジル式のプレースタイルを好まない新監督は慈英を起用しなくなった。スタメンの花形プレーヤーから次第にベンチウォーマーになっていった。

残り6試合、試合に出場しないと、プロチームからのスカウトは来ない。当時の日本にはまだ「Jリーグ」のようなプロサッカーリーグはなかった。監督に起用してほしいと訴えたが、返ってきた言葉は「君は必要ない。トランスファー(転校)するなら、紹介状を書く」だった。監督からの「戦力外通告」に、ガラスが砕け散るような音が耳の奥で鳴り響き、血の気が引いていくのを感じた。生まれて初めての挫折経験だった。

その夜、ルームメイトである親友の前で号泣した。「俺はもう駄目だ」。全額奨学金を受けていた慈英は退学し帰国することを決意した。

挫折、そして新たな道

夢を諦め失意の中、帰国した慈英は、上智大学に編入する。教育者だった母が懇願する教師になろうと、ぼんやりだが将来像を描いていた。だが、自分が本当にやりたいことなのか、迷いもあった。そんなとき、演劇に出合う。友人が持ってきた学生演劇連盟が主催するミュージカル「Fame(フェーム)」の出演者オーディションのチラシに飛びついた。映画版は何度も見ていた。オーディションは翌日で課題曲のテープも準備できなったが、ダメ元で挑戦した。しかし、結果は合格。芸能の道を目指し苦悩する黒人のリロイ役を得た。

上演後、会場を埋め尽くした観客はスタンディングオベーションで、慈英ら出演者をたたえた。鳥肌が立った。役者の世界に飛び込むしかないと、自分に叫んでいた瞬間だった。その日の夜、母に教師ではなく役者になることを宣言した。

初舞台で経験したスタンディングオベーションで感じたことは、慈英にとって幼い頃に沖縄で味わった「幸福感」と同じものだった。川平家では毎年、クリスマスになると、親戚が集まり、子どもたちがそれぞれ一芸を披露するのが恒例だった。いとこたちが楽器や歌を披露する中、口上が得意の長兄の慈温(ジョン・カビラ)は小話、「本の虫」だった次兄の謙慈は朗読、慈英は決まってハブとマングースの一人決闘ショーを披露した。慈英のパフォーマンスで叔父さんたちは、笑い、喜んだ。「僕の表現で、愉快になったり心を動かされたりすることが細胞レベルで幸福だった。周りと共有する幸福感、子どものときから求めていたものが初舞台にはあった」

遠ざかる沖縄

初舞台から翌年、慈英は大学在学中の1986年にスーパーロックミュージカル「MONKEY」でデビューを果たした。役者になることを反対していた母だったが、デビューから5年目、共演した歌舞伎俳優の坂東玉三郎から「慈英はこの世界に向いている」と言われ、応援するようになった。

ブームの波に乗り舞台俳優としては順風だったが、テレビドラマや映画になると、目鼻立ちがはっきりした慈英の顔立ちは起用が難しいと、なかなか出演のチャンスが巡ってこなかった。そんな中、「Jリーグ」の開幕に合わせテレビ朝日の「ニュースステーション」のサッカーキャスターの話が舞い込んだ。だが役者であることにこだわった慈英は断った。最後は長兄の慈温の一言が背中を押した。

サッカー中継での慈英のハイテンションな口調は新鮮みを持って視聴者に受け入れられていった。知名度も上がり、ブロードウェイで舞台を踏むなどこれまで100本以上の舞台に出演するほか、映画にテレビドラマと活動の場を広げてきた。

だが、役者として活躍し東京での生活が長くなるほど、慈英は自身が沖縄出身であることを隠すようになっていった。「ウチナーグチも分からない。もう自分は東京に住んでいる。沖縄出身って言いたくなかった」

父から知る故郷

そんな慈英に転機が訪れる。10年ほど前から父、朝清の講演にアシスタントとして付き添うようになった。父が紡ぐ沖縄の歴史、川平家の歴史、苦労の連続だった父の半生に初めて耳を傾けた。故郷沖縄への熱い思いであふれる父の姿を誇りに思うようになっていった。「自分のルーツを知って、そういう祖先たちの血が僕にも流れていると実感できた。身が引き締まる思いがした」と語る。

慈英は付き添った父の全講演を録音し、パソコン内に作成した「沖縄」と名付けたファイルに保存している。父の沖縄の話を「忘れてはいけない」と、復帰50年を迎えた節目に強く感じる。

55歳で三線を習い、弾けるようにもなった。「てぃんさぐの花」「安里屋ゆんた」とレパートリーは少ないが、三線を演奏する慈英の姿に両親は涙して喜んだ。「年を取れば取るほど、ウチナーンチュとしてのアンデンティティーを強く感じるようになっている。どんなつらいことがあっても前を向き笑っているウチナーンチュから生きる強さをもらった」

思い出を絵本に

2020年、長兄の慈温が、戦後の沖縄でアナウンサー第1号となった父・朝清にインタビューし、父の軌跡をたどったラジオ番組を制作した。慈英も近年、沖縄で経験したことを形にして残したいとの思いを強くしている。

輝く太陽に、色鮮やかなサトウキビ畑など豊かな自然の下、笑い合ったりけんかしたりした幼なじみの「しげる」と発見に満ちた日々を過ごしたこと、ハブの毒を口から飲んでみせる近所の「金城おじー」の“武勇伝”や、おじーから聞いた悲しい沖縄戦の話、沖縄で見聞きしたものなど、遠い記憶をたどりながら、文章にしたためている。

「しげる」との思い出は昨年、絵本「たいようがわらってる」(学研プラス)にして出版した。ことし10月29、30日には、東京都新宿区の四谷区民ホールでNPO法人「児童夢基金」主催の「BRIDGE OF THE RAINBOW 2022」で、ミュージカルにして上演する。劇中の歌を自ら作詞し、子役のオーディションも終え準備を進める。

ゆくゆくは日米両言語で映画化するのが夢だ。「父は言葉で沖縄を残した。僕はエンターテインメントで、沖縄の歴史、沖縄文化を残したいという気持ちが強い。映像に残せたら、神に召されてもいい」。そう言うと、慈英は子どものようなまっすくなまなざしをこちらに向けた。

(敬称略)

(問山栄恵)