台湾で広く浸透している電子マネー「悠遊(ゆうゆう)カード」が昨年11月に沖縄県内でも利用できるようになって、8カ月がたつ。

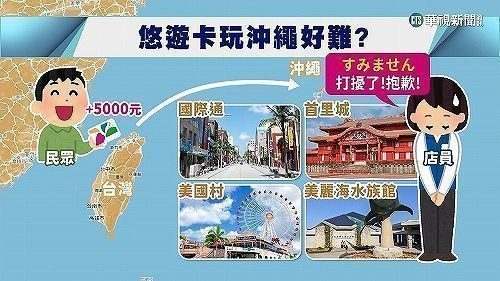

悠遊カード初の海外進出として台湾では話題を呼び、沖縄でも台湾からのさらなる観光誘客につながると期待が集まった。

しかし、この8カ月の間に台湾大手メディアが沖縄での使い勝手の悪さを相次いで報じ、利用できる加盟店が旅行者のニーズに合っていないことなどを問題提起している。なぜ旅行者との「ミスマッチ」が生じるのか。関係者の声から課題が見えてきた。

(呉俐君)

■交通系ICカードなのに…

昨年12月、悠遊カード1枚で沖縄滞在を楽しもうとする台湾人女性がいた。女性は那覇空港に降り立った後、まず悠遊カードを使ってモノレール(ゆいレール)で那覇市の中心部に向かおうとしたが、悠遊カードで改札を通過できないピンチに直面した。

女性は台湾から持ってきたわずかな日本円をかき集めて乗車券を買い、辛うじてゆいレール県庁前駅までたどり着いたという。

そもそも、台湾で悠遊カードは交通系ICカードとして普及しており、日本の「Suica(スイカ)」や「PASMO(パスモ)」のように、広く地下鉄やバスなどの公共交通で使われている。スーパーやコンビニなどでの支払い時に電子マネーとしても使えるが、やはり交通機関で使用できるICカードという認知度が高い。だから女性が沖縄のゆいレールも悠遊カードで乗車できると考えたのは当然だろう。

ところが、ゆいレールでは悠遊カードによる決済機能が導入されていない。女性の家族は「多くの台湾人客は、沖縄でも台湾国内と同じく主要な交通機関でカードが使えると思っているがそうではない」と失望した様子。さらに「沖縄ではコンビニでも使用ができないなど、加盟店のほとんどは台湾からの観光客のニーズに合っていないように思う」と指摘した。

ゆいレールや沖縄本島を走る路線バスは、専用ICカードの「OKICA(オキカ)」を導入している。加えてゆいレールでは2020年3月から、「Suica」など日本国内共通の交通系ICカード計10種類が使用できるようになった。一方で、一部の路線バスを除き、悠遊カードをはじめとする海外のICカードは現時点では使用できない。

公共交通機関は、海外から訪れる観光客にとって利用ニーズが高い。台湾の悠遊カードを導入する可能性はあるのだろうか。

ゆいレールを運行する「沖縄都市モノレール」の担当者によると「現状はクレジットカードの決済機能も利用できない。(カードによる)決済機能を追加するのであれば、海外のICカードよりも、クレジットカードを導入する方が優先度が高いだろう」といい、現段階で悠遊カードの導入は「検討していない」と回答した。

沖縄バスの担当者も、「(悠遊カードに関して)バス利用者からの問い合わせがない。機器導入についても少なからずコストがかかるため、現時点では導入は考えていない。今後検討するとしても県内の路線バス4社で足並みをそろえていきたい」との考えを示した。

台湾の悠遊カード社と提携して沖縄県内でのカード決済導入に取り組んでいるのは琉球銀行だ。担当の琉銀ペイメント事業部は「我々は交通事業者ではない。(海外のICカードを交通機関に導入するのは)通信規格が違うので技術的にハードルが高く、採算も難しい」という。

さらに「台湾の悠遊カード社も、日本の交通機関で使うことを想定していなかった」と、当初から交通機関での利用は前提としていないことを説明した。 一方で、飲食店や土産品店など、支払い時に悠遊カードを使用できる加盟店が沖縄県内には約2400カ所ある。琉銀はこの加盟店の拡大を進めることで、ショッピングの利便性を高めるという事業の方向性を強調する。

■肩すかしに台湾メディアも批判

台湾で日本の金融庁に相当する「金融監督管理委員会」の今年3月の統計によると、現在悠遊カードの台湾国内での有効枚数(所有者が使用停止を申請していないカード)は1億254万枚。台湾の電子マネー有効総数1億6341万枚の実に約6割を占める。台湾の人口(約2300万人)比でいうと、1人当たり4枚の悠遊カードを所持する計算だ。

昨年11月7日に沖縄県内で決済サービスが始まったことは、悠遊カード初の海外進出として台湾でも注目を集めた。

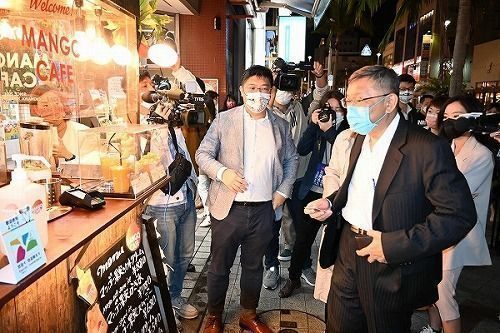

悠遊カードを発行する会社は台北市も出資する第3セクターだ。沖縄でのサービス開始にあたり、当時の台北市長・柯文哲(クゥー・ウェンヂゥー)氏も利用状況を確認するため自ら沖縄を訪れるほどだった。

柯氏は台湾のテレビ局「台視」に「(悠遊カードは)ようやく海外進出した。素晴らしい功績だ」と誇らしげに話し、「今後加盟店が増えれば、日本本土への進出も見込まれるだろう」と沖縄を足掛かりに日本への普及拡大につなげることを見据えた。

だが、残念ながらこの8カ月の状況は台湾側が満足するものとはとてもいえないようだ。

今年3月。台湾大手テレビ局「華視」は、悠遊カードに5000元(2万2000円相当)をチャージして沖縄を訪れた台湾人客が、数カ所の悠遊カード加盟店で利用を拒否されてしまい、結局カードに5000元まるまる残したままで帰国したと報じた。

5月には、台湾の全国紙「聯合報」のネットニュースに「悠遊カード沖縄進出半年でわずか数千元の利益」という見出しの記事が掲載された。悠遊カードが沖縄県内で広がらず、苦戦していると批判する内容だった。

台湾メディアが報じた加盟店での利用拒否について、琉銀ペイメント事業部の小林有三部長は「店員が替わったばかりで(カードを使えることを知らず)断ったようだ」と釈明した。その上で「県内の店舗が新しい決済手段に慣れるまで時間を要する。今後、取引先への周知活動をして、さらに台湾人客のニーズのある店舗での導入も掘り起こしていきたい」と理解を求めた。

プリペイド(前払い)式の悠遊カードは、小銭を使わなくても済むように少額の買い物で使用する場面も多い。

台湾の観光客とカードを使用できる加盟店との「ミスマッチ」を解消する方向性の一つとして、今は決済利用ができないコンビニで使えるようになれば利便性が高まるという意見が台湾の関係者から多く聞かれる。

琉銀ペイメント事業部の田子雅信副部長は「過去にコンビニでの利用についてはいろいろと調整してきた。将来的に可能性はあるが、現段階で公表できるような時期などはない」と話す。その上で「(悠遊カードの)周知はすぐに図れるものではない。台湾人客が安心して使用できるよう環境を整備していきたい」と述べた。

沖縄県内の台湾行政機関の窓口である「台北駐日経済文化代表処那覇分処」の王瑞豊(ワン・ルェイフォン)処長は「台湾でよく使われている悠遊カードが沖縄でも使えることは、利便性向上に大変役に立つはずだ。ただ、昨年11月に始まったばかりで加盟店舗はまだ少ない」と沖縄での現状に理解を示しつつ、「今後、台湾からの観光客が増えれば、カード利用者もさらに増える」と課題を挙げる。

コロナ禍からの海外旅行需要の回復に伴い、インバウンド(訪日客)需要を取り込むためにも、現金を使わないキャッシュレスに対応した決済システムの導入拡大は必須だ。沖縄を訪れる誰もがストレスなく旅行を楽しめるよう、受け入れる側にも決済方法のより一層の周知と環境整備が求められる。

【あわせて読みたい】