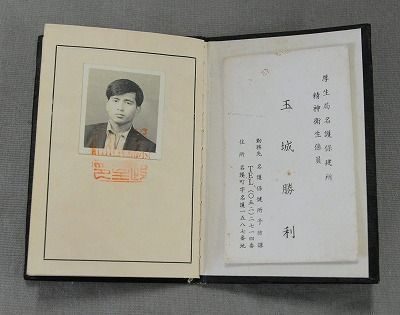

精神障がいのある人たちを治安維持の対象として法律の下で狭い小屋や座敷牢に閉じ込めた私宅監置。1964年から3年間、琉球政府の名護保健所に勤務し、現存する本島北部の1カ所を含む約3件の監置届を受理した玉城勝利さん(73)=名護市=は「負の遺産だ」と重い口を開き、当時の様子を語った。

高校を卒業し事務職で就職した玉城さんは、北部12市町村の精神障がい者の入院や監置の手続きを担当した。当初は地域に該当者が何人いるかも把握されていなかった。「仕事は徹底的にやりたい」と自ら様式を考え、家族を訪ね歩いて調査書を作った。放浪する人、監置されている人、入院中の人など、心病む人は北部全域で600人ほどを数えたという。66年には精神衛生係員として沖縄全域で行われた精神衛生実態調査にも加わった。

地域には戦場での体験、戦後の生活苦から心を病む人もいた。66年の調査では沖縄の有病率は全国2倍との結果が出た。大正時代は全国並みだったため、沖縄戦の影響を指摘する声も強い。

一方で医療保険制度はなく、入院も投薬も自費。60年の琉球精神衛生法で公費負担の入院制度も導入されたが財源不足で使えた人はわずかだった。子どもが発病すると「親は裸になるまで財産を売り払って治療費を出し、わらにもすがる思いで『御願不足かも』と沖縄中を拝んで歩いていた」。

ある家族は成人した子ども2人が発病した。親は田畑を売り払ったが治療費は底をついた。身内に精神障がい者がいると結婚や就職に悪影響が出ると恐れ、きょうだいたちは日本にまで逃れた。今ほど通信が発達しておらず、電話は国際電話。連絡は次第に途絶え、家には治療も受けられない2人と老夫婦が残された。

「この家族こそ自己負担のない措置入院に」と玉城さんは何度も申請したが通らなかった。親子が苦しみ家族が崩壊していくのを見ながらなすすべもなかった。「この家族の名前は今も頭にこびりついて忘れられない」と目を潤ませた。

そんな環境下で私宅監置は公認された。治療を受けられないため病状が悪化して暴れてしまうと、高齢になった親は対応できない。外を歩き回る女性は妊娠している人も多かった。「男性は暴れるため、女性は性被害に遭わないよう閉じ込められた」

監置届は本来1年更新だが、更新や中止の記憶はなく「入れっぱなし」。隠すように、逃げられないように、監置小屋は敷地の端の、樹木の陰にひっそりとあった。湿った暗がりの片隅で膝を抱えて目だけを光らせる男性、毛が抜けるまで髪をかきむしる女性―。

「本人も家族もつらかっただろう。人生経験も専門知識もない高卒の若輩者には耐えられなかった」。玉城さんは職場を去った。

◇

3年前、玉城さんは兄(享年73)を自宅で看取った。兄はがんで入院中に鬱を発症し、精神科への転院を求められた。下見に行った病室の前には、施錠された重い扉が何重にも連なっていた。自由な出入りは許されず、そこで何十年も過ごす人たちがいた。

「閉じ込めるのは昔と同じじゃないか」。若い頃の胸の痛みがよみがえり、兄を自宅に連れ帰った。5年の闘病の末、兄は周囲に感謝を示し、穏やかに旅立った。

核家族化し、仕事に追われる人も多い中で、誰もが自宅で看病できる訳ではない。精神障がいや心病む人への偏見はいまだ根強い。「家に帰った方が、幾分かは気持ちは軽くなる。でもなかなか難しいね」。口を結んで青く光る名護湾を見やった。(黒田華)