小笠原諸島の南に位置し、太平洋戦争で激戦地となった硫黄島。戦前は千人余りが暮らし豊かな生活が営まれていたが、戦況の悪化に伴い1944年に島民は日本本土に強制疎開となった。戦後は米軍が占領し、68年の施政権返還から半世紀がたったが、現在もなお硫黄島は住民の帰還が許されていない。自衛隊の基地が置かれ米軍も使用している一方、島には地上戦で犠牲になった約1万1500人の遺骨が今も眠る。

神奈川県川崎市に住む山下賢二さん(88)は、戦前の硫黄島の生活を知る数少ない一人だ。祖父母の代に硫黄島に入植し、家庭は漁業や麻酔に使うコカ栽培で生計を立てた。

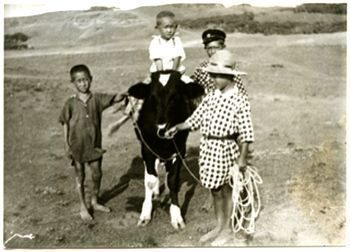

硫黄島には沖縄から来た人も住んでいたという。「沖縄の人は豚肉が好きでね、上手に解体して島の人が食べない内臓まで食べる。今で言うモツ煮込み。あれはおいしかった」

44年6月、戦況が悪化し硫黄島でも空襲が始まった。強制疎開が決まり、当時14歳だった山下さんは家族や他の住民と島を離れた。栃木に疎開し、戦後は米軍が占領した硫黄島へ帰れず、仕事を求め東京に移った。6畳一間の部屋で両親と妹、弟の5人が体を寄せ合い暮らした。当時を思い出す山下さんは「帰る所がないのはつらかった。惨めな生活だったですよ」と声を詰まらせた。

故郷を失った島民は離散し、多くは連絡が取れなくなった。父親から硫黄島に帰ることは「諦めろ」と言われていたこともあり、68年の返還を迎えても高揚感はなかった。

今年6月に開かれた小笠原諸島返還50年の式典に、山下さんも村役場から誘われたが出席しなかった。「小笠原返還というけど、そこに硫黄島は含まれていませんよ」

◇ ◇ ◇ ◇

硫黄島の地上戦で亡くなった日本兵約2万2千人の中には沖縄出身者もいた。厚生労働省によると、都道府県の出身別の戦没者数に関する統計は取っていないという。ただ、硫黄島の戦没者遺族らでつくる「硫黄島協会」が保管する戦没者名簿には、100人以上の沖縄出身者の名前がある。

硫黄島協会の安荘正憲副会長(84)=横浜市=は鹿児島県出身で、父の憲瓏(けんりゅう)さんが硫黄島で戦死した。憲瓏さんがいた陸軍歩兵第145連隊(約2700人)は大半が鹿児島の志願兵だったが、そこには沖縄出身者も多くいた。隊で生還したのは1割にも満たず、安荘さんは「沖縄の方も状況は同じだったんでしょう」と語る。遺族の高齢化が進み、今では沖縄の遺族との交流も途絶えているという。

厚労省のまとめでは、これまで硫黄島で収容された遺骨は1万410人で、戦没者の半分に満たない。返還後も基地が置かれたことで立ち入りが禁じられ、遺骨収集は遅々として進んでこなかった。

98年になって、安荘さんの父の遺骨が86年に見つかり身元の分からない遺骨を納める東京の「千鳥ヶ淵戦没者墓園」にあることが分かった。父の最期を見届けた生還者の証言などから判明したという。

だが墓園には他の遺骨も安置され、父のものだけを取ることはできない。安荘さんは「悔やまれるが、父の遺骨であることが分かっただけでも良かったと思わないといけない」と話す。

(當山幸都)