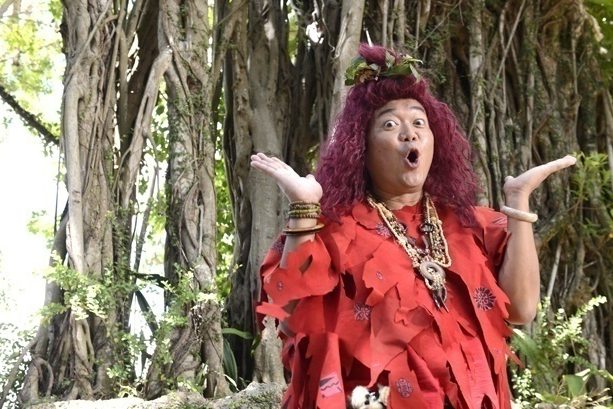

琉神マブヤーのよき相談相手になっているキジムン。キジムナーをモチーフしたキャラクターですが、実態はほとんど不明です。

はたしてキジムナーは存在するのか。今回はその謎にせまってみました。

もじゃもじゃの赤毛に赤ら顔、身長60センチから1メートル、子どものような面持ち──。となると、いわずもがなで誰しもキジムナーを思い浮かべるでしょう。

番組に登場するキジムンは沖縄を代表する妖怪としてキジムナーを演じていますが、その正体はイマイチはっきりとしてしません。

昔はあちこちでキジムナーを見たという報告があったようですが、近年はほとんど姿を見せなくなっています。

集落によって呼称も様々

そんな事情もキジムナーの正体を謎めいたものにしているのでしょうが、目撃例を総合すると、好きな食べ物は魚の目玉(左目を好むという説も)、嫌いなものはタコとおなら。人間の漁を手伝っりする反面、いじめると人間を金縛りにして報復し、キジムナー火と呼ばれる火を灯して海上を走り回るとも伝えられています。

地域によっても呼び名が異なり、大宜味村ではブナガヤ、金武町ではガナブヤー、宮古島ではインガマヤラウ、石垣島ではマンダー、与那国島ではキディムヌなど、島や集落ごとに様々な呼称がつけられています。

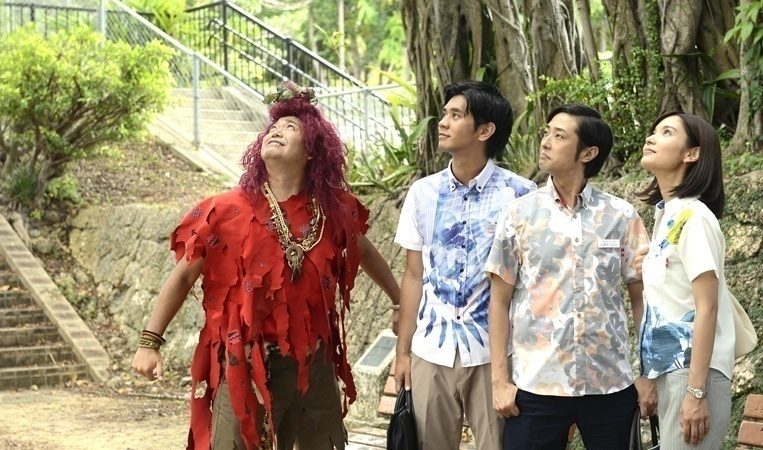

キジムンのようにガジュマルを住処にするものや、アコウの巨木に住んだりと各地に伝わる彼らの姿はさまざまですが、そもそも妖怪なのか木の精なのか、はたまた神様なのか、その点もよくわかっていません。

また、キジムナーに好かれた家は繁栄し、嫌われると家が滅ぶなど、禍福表裏(かふくひょうり)をなす伝承があることから、民俗学者の折口信夫(おりぐちしのぶ)は岩手県に伝わる「座敷わらし」の系統をくむものという見方もしています。

ともかくも、他の妖怪と違って人間と友達になりたがる性質があることは確かなようです。

そんな人懐っこいはずのキジムナーの目撃例が近年すっかり減ってしまったのはなぜでしょうか。

乱開発で居場所がなくなった?

実のところ目撃者の多くは現在のお年寄りで、しかも昭和20年代にかたよっています。一説によると、1972年の日本復帰後からキジムナーの姿がしだいに消え始めたともいわれています。

当時は海洋博ブームにあり、一攫千金を当て込み、沖縄のいたるところでホテルの建設やリゾート開発が盛んに行われていました。そのあおりでみるみる森が消え、海が埋め立てられられたのです。森を住処とし、好物の魚を得て暮らしていたキジムナーにとっては受難の時代だったいえるでしょう。

番組でも、ガジュマルのマブイストーンを奪われたキジムンが普通の人間になってしまうシーンがありましたが、あるいはもしかすると住処を追われたキジムナーは山奥に身を潜めてしまい、しだいに人間社会を敬遠するようになったかもしれません。

もしそうなら、人間の仕業によって追いつめられたキジムナーは絶滅寸前の危機にさらされているおそれもあります。キジムナーを架空の存在にしないためにも、人間は自然と共生できる環境作りに取り組むことが大切かと思われます。

文・仲村清司

写真・武安弘毅

俺たちよりいい役だはず。

ハゴー!

c o l u m n

キジムナーには兄弟がいる?

奄美諸島にはケンムンとよばれる妖怪がいるといわれています。口伝によると、森を住処とし、全身真っ赤でおかっぱ頭の赤毛、背丈は子どもぐらいで、魚の目が好物。相撲が好きで人間を見かけると勝負を挑みたがるとか。

なにやらキジムナーに酷似していますが、カッパのような皿を頭にいだいているとの説もあります。

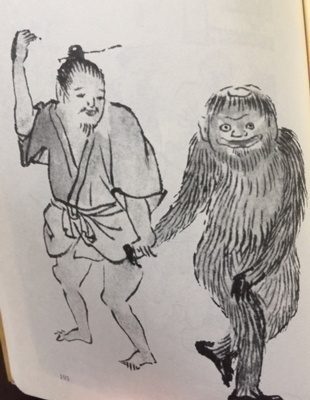

幕末の薩摩藩士、名越左源太が記した『南島雑話』には人間と手を繋いで歩くケンムンが描かれています。どうやらケンムンもキジムナーと同じく、人との接点を持つ存在であることがよくわかります。

奄美では現在もケンムンの目撃例が絶えないとのこと。物の怪たちが住むに困らない豊かな自然が残っている証といえるかもしれません。

12月15日(金)~2018年1月21日(日)

時間 10:00~18:00(最終入場17:30)

イオンモール沖縄ライカム 3F イオンホール

お問い合わせはマブイストーン

TEL 098-866-1040

(平日10時~18時、土日祝祭日を除く)