日本列島の南岸を流れる長大な暖流、黒潮。この海流は沖縄の人々の暮らしや歴史にどのような影響を与えたのか。その謎とロマンに迫ります。

今回の番組のテーマになった黒潮は世界最大規模ともいえる壮大な海流です。

その源流は琉球諸島のはるか南方のフィリピン沖。この海流、実は日本で最初に出会う島が沖縄県の最西端にあたる与那国島なのです。地理上では与那国島と台湾の間を流れ込み、さらに南西諸島が連なる東シナ海に入ります。そして石垣島、宮古島、沖縄本島の西側を洗い、奄美大島付近で本流と支流に分かれて日本列島を挟むように北上し続けます。

琉球弧から日本列島を総なめにする「海の大河」、それが黒潮です。

黒潮の名称の由来

その黒潮の幅は約50~60キロ。速度は時速にすると約4~7キロで、深さは1000メートルにも達します。

第9話でも紹介した糸満のウミンチュはこの巨大な海の帯の流れにのって鹿児島沖や土佐沖、さらに熊野沖まで北上して漁をしたといわれています。

黒潮は本土の漁師の間では「黒瀬川」と呼ばれ親しまれてきました。なぜ、「黒」と称されるのでしょうか。

黒潮は透明度が高い海流として知られています。これはプランクトンが少ないため。それゆえ太陽の光は水中に浮遊する生物にさえぎられることなく、水深の深いところまで入っていきます。つまり、光を取り込むぐらい透明度が高い海中では太陽光線が乱反射しないので、濃い青黒色に見えるのです。

黒潮の海面付近の温度は真夏で30度前後、冬でも沖縄近海では20~23度を下ることがありません。海水温が高いと大気も温められ、その水蒸気はやがて恵みの雨を降らせてくれます。

黒潮の源流に位置する琉球諸島が亜熱帯性気候の「常夏の島」になった由縁はまさに黒潮のおかげだったというわけです。

黒潮が運ぶユイムン

古来、太平洋の島々で暮らす人々は黒潮の流路に沿って北上し、琉球諸島や日本列島沿岸に渡ってきたとされています。

黒潮は民族移動の航海ルートにもなったわけですが、年中温暖で五穀を実らせる雨が降る琉球諸島は人々が暮らしやすい島でもありました。加えて珊瑚礁に囲まれた島々には魚の住処や産卵の場となる豊穣の海が広がっています。狭い土地ながら人々が暮らし続けた理由もそこにあったのです。

沖縄では海から打ち寄せてくるものを古来、「ユイムン」と呼んできました。漢字を当てると「寄物」になり、まさに黒潮が運んでくれた海からの贈り物という意味です。

その通り、海は生きる糧となる穀物の種や木の実のみならず、木材の資源となる流木も大量に運んでくれました。そればかりでなく、ときには異国の民もやってきました。

彼らは自分たちの学問や工芸などの文物や技術を伝授し、人々はこれらを島の暮らしの中にどんどん取り入れていきました。

太平洋の小島で生活する人たちが豊かな生活文化を築き上げた理由も、このユイムンがあったればこそということになります。

黒潮はまさに海のシルクロード。その通り道にあったこの島は、やがて東アジアの交差点として活躍の場を広げていくことになるのです。

その意味で黒潮は現在にいたる沖縄の歴史と生活を決定づけた海の大動脈といえるかもしれません。

文・仲村清司

写真・武安弘毅

c o l u m n

黒潮が見える与那国島

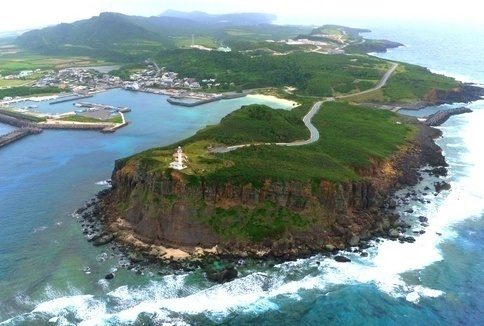

本文で紹介したようにフィリピン沖で発生した黒潮がもろにぶつかるのが与那国島です。島の最西端にはその名も「西崎」という断崖絶壁で形成された岬があります。

そこから約110キロ先は台湾。文字通り国境の岬で、海流図ではこの西崎沖合こそ黒潮の本流が流れ込む海峡になります。もちろん、肉眼では沿岸流と黒潮の境目は区別できませんが、黒々とした海と波頭だけの迫力ある眺望が広がっているせいか、いかにも黒潮と向きあっているような気分になります。

意外と知られていませんが、西崎は東シナ海と太平洋を分かつ地点でもあります。いくつかの気象条件が揃えば水平線の彼方に台湾の島影が見える西崎は、与那国島を代表する絶景ポイントです。

12月15日(金)~2018年1月21日(日)

時間 10:00~18:00(最終入場17:30)

イオンモール沖縄ライカム 3F イオンホール

お問い合わせはマブイストーン

TEL 098-866-1040

(平日10時~18時、土日祝祭日を除く)